- 当前位置:

- 首页>

- 活动>

- ������������

������������

CCG持续关注国际关系议题,推动中国与全球化的发展,积极开展国际交流,充分发挥智库“二轨外交”作用,在巴黎和平论坛、达沃斯世界经济论坛、慕尼黑安全会议等重要国际政策与意见交流平台上组织分论坛、边会、圆桌会议、晚宴等活动,促进国际政商学界对话,凝聚共识;CCG积极与各国政界、智库界、工商界开展“二轨外交”活动,每年常态化赴多国调研与交流,促进中外关系攸关方互动,保持与多国政策圈层的沟通渠道。

-

中国国际人才专业委员会的“国际人才”

在人才全球化时代,国际人才的培养、竞争和研究,对于一个国家实现强国梦有着日益重要的作用。目前在国际人才吸引和培养上,中国不仅在人才培养体系上滞后于国家发展,难以适应市场经济要求,而且还面临激烈的国际人才竞争,导致人才大量流失。美国等发达国家不断调整移民政策,加强国际人才的吸引,加剧了全球人才战争,国际人才已成为世界各国争夺的对象。在此背景下,中国要成为国际人才强国,加强国际人才的研究尤为重要。 由国家民政部批准,中国国际人才专业委员会于2013年6月30日在北京国际饭店会议中心举行了成立大会。来自中组部、人社部,科技部、国资委、中国人才研究会、欧美同学会、国务院侨办,国家专家局,中国侨联和有关省市人才部门领导,国家有关科研院所、社会团体、高校,以及国内的科技园区、企业和跨国公司的代表以及部分千人计划代表等约150人出席了成立大会。 人力资源社会保障部副部长王晓初以及中国人才研究会会长李有慰及多位资深领导为中国国际人才专业委员会的成立仪式揭牌。中国国际人才专业委员会的成立,最大的突出的特点便是专业委员会凝聚的高端人脉,其团队的学术化、国际化和高端化。 国际化的资深顾问团队 龙永图,复旦大学国际关系与公共事务学院院长,中国复关及入世谈判的首席谈判代表,原国家外经贸部副部长,原博鳌亚洲论坛理事、秘书长;40年前,他就赴英国伦敦政治经济学院攻读国际经济学专业。此次国际人才专委会成立,龙永图欣然接受聘请,担任中国国际人才专委会顾问指导委员会成员。 与龙永图一起接受聘请成为中国国际人才专委会顾问指导委员会成员的还有多中国国际化人才高端领导,他们分别是:教育部原副部长,中国教育国际交流协会会长章新胜;中联部原副部长,中国留学人才基金会会长马文普,科技部原副部长,欧美同学会副会长马颂德;致公党中央副主席,科技部原副部长程津培;商务部原副部长,中国国际经济交流中心秘书长魏建国;北京市原副市长,欧美同学会副会长陆宇澄;中国高新技术产业开发区协会理事长,原科技部党组成员张景安;国家创新与发展战略研究会副会长,外交学院前院长吴建民;中国人事科学研究院院长,中国人才研究会常务副会长吴江。 这些顾问成员很多都具有博士学位、海外学习和工作背景,其研究成果丰硕。其中,章新胜早年毕业于美国哈佛大学城市规划设计专业,在联合国教科文组织执行委员会主席;马颂德1968年毕业于清华大学,1986年就读于法国巴黎第六大学,获法国国家博士学位;程津培于美国西北大学有机化学专业攻读博士,后在美国杜克大学攻读博士后;魏建国,曾驻多个国家使馆工作,受国家留学基金委资助在美国佐治亚理工学院做访问学者;吴江,政治学博士,国务院政府特殊津贴专家,主持了国家社会科学基金、国家自然科学基金、国家软科学基金、世界银行资助项目、中国-欧盟合作项目等20多项科研课题。 中国国际人才专业委员会不仅仅是拥有具有海外经历、国际化视野的国内专家,还拥有一个非常资深的国际专家顾问团。其分别为美国Dice人才资源集团董事总经理John Benson、国际大都会人才组织总干事Howard Duncan、国际猎头协会主席Peter Felix、国际移民组织驻华首席代表Par Liljert、美国亚利桑那州立大学副校长Denis Simon、加拿大亚太基金会总裁Yuen Pau Woo 、德国人力资源研究院院长Zimmermann和香港科技大学人文与社会科学学院副院长David Zweig 。这些顾问团成员均为国际上顶尖的人才研究专家,在海外专家长期从事国际人才研究或工作;有的海外机构在国际上具有着一定的权威性,如国际移民组织,掌握全球人才流动;还有如国际猎头协会,它是全球最权威的最大的国际猎头行业组织,会员遍布世界各地,已经有50多年的历史。这些机构都将与新成立的中国国际人才专业委员会展开多方面的合作。 学术委员会的学术背景雄厚 中国国际人才专业委员会学术指导委员会由15位在国内长期从事公共政策、公共制度等与相关人才研究领域的专家组成,如清华大学公共管理学院院长薛澜、中国人民大学公共管理学院院长董克用、上海交通大学公共管理学院院长胡伟、浙江大学公共管理学院院长姚先国等。除这4位公共管理学院院长外,还有北京大学政府管理学院行政管理系主任肖鸣政、中央党校战略学研究室主任段培君、全国工商联政研室主任林泽炎、北京理工大学法学院教授刘国福等主要从事宏观政策和相关法律研究的专家。 其余的9位几乎都为专门从事人才研究工作的杰出专家,他们分别是:原中国人事科学研究院院长、中国人才研究会学术委员会主任王通讯,首都经济贸易大学劳动经济学院院长杨河清 ,上海公共行政与人力资源研究所名誉所长沈荣华,中国人事科学研究院党委书记、副院长唐志敏,武汉工程大学人才资源开发研究所所长桂昭明,暨南大学华侨华人研究院院长曹云华,中国人民大学劳动人事学院院长曾湘泉,国家发改委宏观经济研究院研究员、中国人力资源开发研究会原常务副会长潘金云,中国社科院人力资源研究中心副主任潘晨光。 “会长班子”队伍国际人才专业化 中国国际人才专业委员会有一个专业的“会长班子”队伍,这次成立大会上通过的会长、副会长人选,可以看出他们绝大多数是赴欧美或日本留学的博士学习背景。回到国内后在人才领域研究成绩卓著,出版了很多有影响的人才专著,承担了国家和地方很多相关课题,或是国际人才工作实践领域杰出的代表,在国内很有影响力。 会长王辉耀,现任中国与全球化研究中心主任,南方国际人才研究院院长,哈佛大学高级研究员,欧美同学会·中国留学人员联谊会副会长兼建言献策委员会主任,中国人才研究会副会长。曾任中组部国际人才战略专题研究专家组组长,《国家中长期人才发展规划纲要2010-2020》参与起草专家,出版近20部中英文国际人才研究著作和专业文章100多篇。 副会长胡建华曾参与“千人计划”,长期从事人才管理工作;王振,毕业于日本京都大学农学部农林经济学系,获博士学位。现任上海社会科学院副院长,院人力资源研究中心主任、研究员;王伯庆,1990年赴美留学,获统计学理科硕士和经济学博士。麦可思公司创始人、总裁;王振耀,北京师范大学中国公益研究院院长,拥有哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士和北京大学政府管理学院法学博士学位;张磊,高瓴资本管理有限公司创始人,董事长兼首席执行官,具有耶鲁大学工商管理和国际关系双硕士学位,是美国耶鲁大学和中国人民大学校董会的董事。在2005年6月创立高瓴之前,曾担任纽约证券交易所首任中国首席代表,并创建了证券交易所驻香港和北京办事处;李山,麻省理工学院经济学博士,国家开发银行首席国际业务顾问,“千人计划”专家,中国留学人才发展基金会副理事长,曾担任中银国际首席执行官;李曙光,中国政法大学法学教授,博士生导师,政法大学研究生院常务副院长,具有海外研究经历,担任中国侨联常委与中国侨联特聘专家委员会秘书长。 中国国际人才专委会可谓众“星”云集,汇聚了海内外最权威的人才领域专家学者和国际人才工作的佼佼者。他们来自于不同地域、不同的岗位,但是都有一个共同的愿景,即加强国际人才新政的研究,加强海内外国际人才的沟通、联谊与交流,为我国国际人才队伍建设出谋划策,为人才强国战略服务。

2013年7月4日 -

中国国际人才专业委员会在京成立

由国家民政部批准、中国人才研究会指导的中国国际人才专业委员会于2013年6月30日上午在北京国际饭店会议中心举行了成立大会。来自中组部、人社部、科技部、国资委、中国人才研究会、欧美同学会、国务院侨办、中国侨联和有关省市人才部门领导,国家有关科研院所、社会团体、高校,以及国内的科技园区、企业和跨国公司的代表以及部分千人计划代表等约150人出席了成立大会,并见证了中国国际人才专业委员会的揭牌仪式。

2013年7月3日 -

77、78级毕业30周年 聚首“中国梦”论坛

又是一年毕业季,30年前,六十多万77、78级恢复高考后的首批大学生们完成学业,应社会百废待举之亟需,走上了工作岗位。现如今,他们已经成为影响着中国社会发展的中坚力量,许多人也已圆了自己的梦想,然而集体的、国家的“中国梦”在哪里,究竟如何实现?

2013年7月1日 -

教育不转型 国家卖苦力

我不是研究教育的专家,但是,这些年看到国内特别是我自己从小在中国受教育,然后又去了美国,自然有许多观察和体会。到目前为止,我这一辈子没有离开过学 校。1968年在湖南茶陵县开始上小学,79年读完高中在长沙上大学,1986年去美国读研究生,1990毕业以后至今一直在美国的大学教书。我有两个女 儿,一个是15岁,一个13岁,她们在美国出生、长大,这些年看着她们在美国上学。同时,也因为我跟国内的一些大学一直有不少交流,也所以基本总能看到国 内同行和教育界学者、业者每天的运作目标。这些经历和观察让我确实感触比较多,特别是这些年看到这么多从国内培养出来的杰出高材生,他们在专业上这么突 出,但思维方式那么僵化、偏执,社会交往能力又那么差,除了自己狭窄的专业就不知道怎么跟人打交道、怎么表达自己,让我非常痛心。由于国内教育体系以及教 育理念的僵化,绝大多数中国人再好也只能做些技术活,难以在美国社会或其他非华人社会出人头地,这些都很悲哀。原来没有全球化时不知道这些,但现在中国人 也走出去了,跟其他文化、教育背景的人一在一起,就知道彼此的竞争优势与劣势了。这些问题的根子都出在教育上,包括正式的学校教育、家教和社会文化教育。

2013年6月27日 -

2012年爱尔兰人力资源调查报告

爱尔兰雇主协会人力资源动态调查,每年春秋季各开展一次,主要关注局部的和战略性的人力资源管理事务对于企业的影响。本报告是2012年度的第二次调研,本系列将继续关注工资、就业、员工绩效管理、人力资源管理的功能以及弹性工作制等事项。爱尔兰想要继续改善经济发展环境以促进经济增长,重建信心,克服当前疲软的经济环境,雇主协会建议2013年爱尔兰政府预算必须优先关注以下四个事项:一是抑制劳动力成本增长,二是创新措施以支持国内经济发展,三是提升跨国企业税收,四是支持爱尔兰中小企业发展。具体调研报告如下: (一)薪资动态 工资和福利占有企业支出成本的重要比重,而基本工资一般是企业最昂贵的薪酬组成。因此,采取有效的措施和方法处理和维护好员工的基本工资权利问题对于每个雇主来说都极其重要的事项。 1. 基本工资动态 根据2012年秋季人力资源动态组织的相关研究,30%的雇主声称他们期望基本工资有所提升,69%的雇主期望保持现有工资水平,在2012年春季的调研中期望保持现有水平的比例为63%。只有1%的雇主支持减少基本工资。 就期望加薪的雇主来说,他们期望加薪的幅度为2%;而对于期望减薪的雇主而言,他们期望减薪的幅度为10%,总体而言,基本工资会提升0.63个百分点。期望减薪的公司数比春季调研有所下降(从4%下到1%),减薪的幅度从5%翻一番达到10%。 不同部门的工资发展趋势的不同反映了爱尔兰不同类型的经济发展仍然存在差别。在高科技部门,62%的雇主有涨薪的打算,而在其他部门只有17%的雇主有涨薪的打算。40%的雇主表示他们为员工提供工作绩效涨薪制度。 2. 薪资总额动态 在薪资总额方面,35%接受调研的雇主期望在2012年得到提升。53%的雇主希望维持现状,与春季调研显示的45%提升了8个百分点。13%的人希望有所缩减。 支持薪资总额有所增加的那部分企业的期望增值幅度的中值数为2.3%。而打算薪资总额减少的企业的期望减薪幅度的中值数为5%。2012年的总体薪资总额变化率期望值是增强0.3%。期望减薪的那些企业,在未来的六个月里,大多数面临着员工下岗、缩短工时或专员等情况。 3. 奖金设置 2012年,在奖金设置方面,大概有35%的企业没有适当的奖金设置模式,18企业仅有一种形式的奖金设置计划。绩效奖金制度是最受欢迎的奖金形式。 4. 国际劳工成本 在国际语境下研究基本工资的变化情况是极其重要的研究方法。据欧洲劳动力成本预测委员会2012年春季的预测,爱尔兰2012年的劳动力成本缩减了0.8%。在该区域只有希腊和葡萄牙两国在劳动力成本缩减上超过了爱尔兰,而欧洲区域整体的劳动力成本预测增幅为1.9%。英国劳动力市场的成本预计2012年增加2.4%,2013年将达到2.6%。 过去三年,爱尔兰劳动力市场的累积成本缩减,将有助于爱尔兰在提升劳动力市场竞争力方面取得重大进展。 自2008年以来,爱尔兰的平均劳动力成本缩减了6.5%,而欧洲区域国家总体上却累积增加了8.7%,因而可能导致爱尔兰劳动力成本竞争力相对增加达15%。如果算上生产率提高所带来的收益,爱尔兰劳动力成本的将会更具竞争力,详见表4。 二、人力资源动态 1. 员工规模 在此次调研中,25%的企业希望在2012年扩大员工规模,这与春季的调研没有多大区别;57%的企业希望维持现状,18%的企业希望缩减员工数量;希望增加员工的企业的平均增幅达到了8.8%,而希望减少员工数量的企业则减少了7.8%;二者均比春季的调研下降了1个百分点。 2. 员工聘用动态 此次调研发现,在未来六个月里,49%的雇主希望招收长期或临时员工。将近40%的雇主期望招永久员工,36%的雇主希望招收临时工。只有7%的雇主希望增加劳力中介代理机构类的员工。 未来六个月,直到2013年,尽管一些企业正在考虑或者尚不确定相关计划,计划增加的临时工、裁员或临时下岗的企业数量,仍然少于10%。 3. 未来六个月的应对措施 未来六个月,大约三分之二接受调研的企业期望采取的两种基本举措依然是改进方法和提高员工技能。56%的企业希望采取管理开发工作和员工激励措施。58%的企业希望进行新的产品或服务开发。而沟通和缺勤管理措施比之前更为流行。期望弹性化工作强度管理措施则由春季调研的50%降为43%。 比较而言,工艺改进、员工技能提升和管理开发措施,是大多数高科技企业所乐于接受的措施。而缺勤和弹性工作改进措施则很少被物流和电子服务行业采用。 三、绩效管理动态 此次调研也探索了爱尔兰企业在绩效管理方面的实践性质。绩效管理被定位为2012年人员管理的首要措施。71%的接受调研的雇主表示他们运行了一个正式的绩效管理评估机制。绩效管理机制在电子服务行业(100%)、高科技行业(88%)和金融行业(85%)比较普遍。大企业比小企业更乐意于设置绩效考核管理机制。表6显示了公司规模和绩效考核机制的直接关系。 25%的没有设立绩效考核机制的公司期望在未来一年里设立相关机制。75%的企业运行绩效管理系统涵盖到其所有员工。很显然,企业的主要管理者想设立相关的程序。部门经理或者企业高管设置了大多数的绩效目标,前者为68%,后者为62%。企业人力或部门经理共同设定相应目标的有22%。从30%的接受调研者在调查前一年已经改变了他们的绩效管理计划,从31%的接受调研者想要在未来一年中改变相应计划的事实可以看出,企业通过不断修正和重新定位来提高其绩效管理程序效率的趋势越来越明显。 1. 绩效管理的有效性 调研显示,雇主对绩效管理机制的满意度取决于这一程序对于其初步目标实现的效果。在把绩效管理制度设定为企业目标的雇主中,75%的人认为其可以使员工培训需求的定位更加明显。71%的人认为其可以促进员工的及时反馈,67%的人认为其可以促进员工技能或工作能力的提升,68%的人认为其有助于提高产品质量。 目标设立与评估是绩效管理系统最普遍和最有效的措施。81%的企业评价其为非常有效或最为有效。企业目标和个人目标的关系被五分之四的企业评价为非常有效或最为有效。五分之三的接受调查者认为360度评估、平衡积分卡、平级评估不具普遍性,不属于绩效管理评机制。 2. 关键挑战 31%的雇主评估成功实施绩效管理机制所面临的关键挑战时,认为他们所面临的首要挑战是一线管理人员操作这一程序的能力。另外,有64%的企业将这一问题列为其三大挑战之一。10%的企业认为让员工买进公司股份的计划是其最重要的挑战,而25%企业认为这是他们的三大挑战之一。 四、绩效管理动态 春季调研显示,员工激励是员工管理首选方式。根据接受调查反映,47%的企业设立了员工激励的相关措施。 超过28%的企业不满意他们当前的员工激励水平。表示对自己现有的员工激励水平满意或非常满意的占63%,这比爱尔兰雇主组织2011年所作的调研《爱尔兰人力资源实践关键向导》所显示的81%下降了18个百分点。 考虑到企业获得和保持高绩效文化的弹性,调查表设计了良好、中和差三种指数,用以测试接受调查者的对其绩效管理现状的满意度。(详见表7) 总体而言,80%的企业评价自己在客户导向方面表现良好,70%认为他们在员工流失控制方面表现良好,66%认为他们的成本控制表现良好,64%的企业认为他们在目标透明度方面表现良好。而企业认为自己表现中等的主要是员工导向(53%)、工作技能匹配(49%)和盈利能力(47%)等几个方面。 但是,在一些盈利部门上述指数存在差别。例如,绝大多数高科技企业评价自己在目标透明度和盈利能力方面表现良好,一些加工企业表示他们在成本控制和员工流失控制方面表现良好,物流企业则在缺勤管理、成本控制、信用、信任度和员工激励方面表现良好。金融企业则评价自己在企业规则设立、员工招聘和员工福利方面表现良好。电子企业及一些服务性企业评价在弹性工作制和工作技能匹配方面表现良好。 五、医疗费用和缺勤管理动态 1. 医疗费用 缺勤管理、病假和医疗费用成为雇佣方持续关注的事项。根据爱尔兰雇主协会2011年的调研《爱尔兰人力资源实践向导》显示,91%企业对缺勤管理进行了评估。在此次人力资源动态调查中,77%的企业表示他们将职业病成本提上日程。 关于官方对于职业病领域的关注,此次调研试图找到官方对于相关法令的意图。爱尔兰雇主协会指出,要求雇主额外支出8900万欧元的费用,以承担四个星期的疾病救济,将导致一些苦于挣扎的企业走向破产,或者导致企业被迫缩减工资和福利成本。 如里企业被迫承担公共疾病救济金,缩减病假费用支付期限交将成为企业最可能采取的措施,有38%的企业表示可能采取这一措施。三分之一以上的企业表示会缩减现有工资水平,四分之一的企业表示会改变现有职业病认定标准。此外,还有企业表示会限制招收新人员或者调整其他费用支出。 企业还被问及,政府要求其支付基本公共疾病救济金是否对企业发展尤其是招聘新员工和扩大业务范围等方面产生不良影响,65%企业认为这一要求会影响到企业目前对于员工的福利水平。49%的企业认为会影响到员工招聘,47%的企业表示会被迫裁员,42%的企业认为会影响到他们在爱尔兰的可持续发展。 2. 缺勤管理 接受调研企业也表达了政府要求支付基本公共疾病救济金对他们缺勤管理的影响。仅有16%的企业表示会维持现状,47%的企业表示会调整企业缺勤管理措施,39%的企业表示会加大缺勤管理监督。32%的企业表示会引进新的管理措施以提升现有管理措施。25%的企业表示会加强企业缺勤记录和管理。 --【本节内容编译自爱尔兰雇主协会--2012年爱尔兰人力资源调查报告】

2013年6月20日 -

国际劳工组织《全球就业趋势》

欧洲的就业形势正在恶化,而世界其他地区的就业形势也没有改善的迹象。最近几年,全球的劳动力市场受到了全球经济增速放缓的直接影响,特别是在在2008年受到全球经济危机的打击尚未恢复的前提下,这一影响带来更加消极的后果。2010年全球的经济增长速度为5.1%,2011年的经济增长速度为3.8%,2012年的经济增长速度为3.3%。 世界范围内,2012年全球的工作岗位相比金融危机前的2007年的就业岗位削减了6700万,失业人数达到1.973亿人。根据预测,2013的失业人口将会增加510万,2014年的失业人口将会增加300万。 最近两年经济复苏的迹象不明显,全球经济不但不能消除其与经济危机前的工作岗位的差额,也不能为近期即将要进入劳动力市场的8000万新劳动力人口提供工作岗位。 这一现象在欧洲地区尤为显著,自2010年以来,欧洲地区国家的失业率增加了近2/3。同时,包括日本和美国在内的发达国家的劳动力市场的复苏处于停滞状态。中国国内的高学历就业人口的增长放缓,与经济增长密切相关的就业增长正在减弱。 2012年东亚地区的经济增长速度下降了1.4%,这主要是由于中国在2012的经济增长速度放慢,达到自1999年以来的最低点,增长率仅为7.8%。由于印度的GDP增长速度下滑到10年来的最低值4.9%,南亚地区的GDP增长速度下降了1.6%。同样,拉丁美洲、中东地区和加勒比地区的经济也出现了大幅的下降。 (一)全球劳动力市场进入了结构性失衡阶段 全球经济危机发生近5年后,劳动力市场的供求失衡发生了结构上的变化,从而更难以消除。一些长期失业者面临着被从劳动力市场抛弃的危险,这意味即使全球经济恢复,他们也不能获得新的就业机会。 就业者中工作不稳定的比例也在不断增加。有超过半数的发达国家的就业岗位中非自愿性的非全日制工作和临时工作的比例增加了2/3。2/3的新兴经济体的非正式雇佣关系的工作岗位的比例超过40%。妇女和青年人更容易面临失业和工作不稳定的问题。 青年就业者的失业现象尤其需要引起我们的关注,80%的发达国家和2/3的发展中国家都有青年失业率增长的问题。2012年全球年青人的失业率已经达到12.6%,约有7380万年青人处于失业状态,2014年这个数字将会增加50万人。而且根据预测,年青人的失业率在2017年将有可能达到12.9%。同时,2012年发达国家年青人的失业时间超过半年以上人口比例已经从2007年的28.5%增长到2012年的35%。 工作不稳定不但对于就业者的个人和家庭带来负面影响,同时也对劳动生产率有着损害,因为频繁的更换工作或者长时间的失业会使劳动者失去熟练的劳动技能,同时也使这些职员失去了职场升迁的机会。 与就业赤字相伴的投资短缺,也是就业危机进入新阶段的又一体现。大型商业和企业集团手里的闲置资金已经达到了历史最高水平。与此同时,发达国家中许多中小型企业却因没有贷款而不能进行投资,失去了为社会创造更多就业岗位的机会。更为重要的是,研究显示当前的投资变得越来越不稳定,投资的不稳定同时加剧了世界范围内的就业岗位的不稳定性。 从2010年起,欧盟国家为了减少财政赤字,纷纷采取了紧缩型的政策,虽然这些国家希望通过刺激金融市场和放松劳动力市场管理的手段来带动劳动力市场的复苏,从而增加更多工作岗位。然而欧盟国家的经济和就业形势并没有出现预期的好转,而是在不断恶化。研究显示,严格的劳动力市场监管更有利于促进其劳动力市场发挥积极作用,从而提高就业率。 (二)新兴经济体和发展中国家的就业现状以及应对策略 许多新兴经济体和发展中国家为应对其面向发达国家的出口减少,纷纷采取了刺激国内需求的战略,采取这一战略的国家包括印度、拉丁美洲、南非和中国。随着劳动生产率增加,这些国家的工资水平也出现了增长。 然而,这些国家的实际投资和劳动力市场也没能免受全球疲软经济的消极影响。不稳定的资金流加剧了实体经济的不稳定,同时也降低了创造更好的工作岗位的可能性。 下一步,除了规范劳动力市场并采取相关措施稳定资金流,这些国家还需要进一步扩宽扩大国内需求的渠道。主要包括以下两个方案。 第一,严格执行劳动力市场规范,从而保证劳动者的薪酬可以随着生产率的增长而增长。当前最为紧要的是如何提高最低工资标准,对于新兴经济体和发展中国家的劳动力市场,劳动力市场的核心法律法规的制定和严格执行对于其经济增长也十分必要。 第二,放宽贷款条件,为中小型企业营造更好的商业环境。由于欧盟的中央银行为银行提供流动资金的措施并没有为实体经济增加贷款,这一措施对于欧盟区显得尤为紧迫。同时,对较少进行利润再投资的企业增加税收,而对注重投资和增加就业岗位的企业则减少税收。 (三)采取就业友好型政策应对就业问题 当前的政策手段的先后顺序遵循着金融紧缩、经济增长和就业增长的次序。也就是说,现在的政策措施的主要关注点是削减赤字,恢复全球经济增长,然后才是增加就业岗位。因此,那些直接增加就业岗位和提高易受经济危机影响的劳动者的经济收入的政策手段应该被放在次要的位置上。 既然实践证明当前的以金融紧缩为优先权的政策措施没有达到预期效果,我们需要用增加就业为主导的政策取代当前的政策。而国际劳工组织的《全球就业协议(Global Jobs Pact)》致力于创造更多就业机会,推动各种社会保障措施的实现。这一协议对于下一步的政策制定和政策分析具有一定的指导作用。 第一个需要考虑的因素是实体经济和金融部门的作用在政策制定过程中的没有得到平等对待的问题。为了纠正政府以往过于重视金融部门作用的不足,在今后的政策制定过程中需要将增加就业岗位和承担社会责任的因素放在优先考虑的位置,它对于确定失业率上限以及采取新的政策措施也十分重要。为了推动上述目标的实现,需要成立一个独立的权威监管机构,这一机构的只能包括监管劳动力市场和预测劳动力市场的趋势。劳动力市场监管机构可以防止政府采纳不利于提高就业率的政策措施,同时也可以建议政府废止没有成效的政策法规。 第二,需要举办可以在国家、政府和社会团体间展开讨论的经济和社会政策问题论坛。论坛的讨论结果虽然不一定具有权威性,然而这种咨询可以在当前的劳动力市场和失业问题上为政府部门提供有效的意见反馈。同时,论坛可以与相关的国家劳动力市场监控机构进行合作,在劳动力市场监控和政策效力调查方面发挥重要作用。 第三,优先考虑就业岗位的政策转变将会带来更高的就业率,进而可以推动全球在经济领域的改革。当前经济领域改革的主要目标是为全球经济的发展提供稳定的和高效的支持。主要包括以下三方面:1)确保全球经济体之间的有效合作。消除现存的“损人利己”的经济政策,因为这些经济政策会导致全球经济不平衡并危害全球经济增长潜力和经济增长能力。2)打击跨境的非法资金流,确保全球经济的稳定性。3)建立全球范围的宏观经济政策协调机制,从而更有效的应对今后可能发生的全球金融危机。 (四)全球经济危机下的就业、工作质量和社会影响 全球的就业形式还没有从2008年的经济危机中恢复,2011年的就业率为60.3%,这比经济危机前的就业率低0.9%,这也意味着全球在2011年的就业岗位比经济危机前减少5000万个。 全球各个国家的就业趋势也各不相同。其中新兴经济体和发展中国家的就业率恢复较快,特别是发展中国家的就业率已经超过了经济危机前的水平。与此相反,北非和许多国家的就业率一直处于较低的水平。 尽管各个国家的就业情况不尽相同,但全球在如何保持稳定的就业率恢复和增长方面有着许多相同的难题需要应对。 首先,大多数国家需要应对青年和长期失业者的就业问题,这一群体在获得就业岗位上面临较大困难。80%的发达国家和2/3的发展中国家的青年失业率出现增长。平均来看,在发达国家有超过36%的求职者有超过一年的时间处于失业状态。 第二,在许多就业岗位增长的国家中,就业岗位大多是以短期的工作类型提供的。大多数就业岗位增长国家的就业岗位主要是非自愿的兼职和临时工。在新兴经济体和发展中国家中,非正式的就业岗位所占的比重仍然较高,三分之二的新兴经济体和发展中国家的非正式岗位的比例超过40%。然而,这一现象也有例外,下列国家不但实现了就业率增长,同时他们的就业岗位质量也保持了较高的质量。他们是奥地利、比利时、巴西、智利、德国、印度尼西亚、秘鲁、波兰、泰国和乌拉圭。 大多数发达国家的非自愿兼职和临时工作的比例出现了增长。例如,在欧盟地区,2007年的非自愿的兼职工作岗位占全部兼职工作岗位的22%,而这一数值在2010年上升到26%;2007年的非自愿的临时工作岗位占全部临时工作岗位的60%,而这一数值在2010年上升到62%。这种不稳定工作岗位的增加也会使一些国家的失业率下降。 而不稳定的就业岗位(包括非自愿的兼职工作岗位和临时工作岗位)在奥地利、比利时和德国有所下降,而在东欧和南欧的国家出现了上升。希腊、意大利和西班牙的非自愿兼职工作岗位的比例相对较高,在2010年这一比例接近50%;希腊、葡萄牙和西班牙的非自愿临时工作的比例高达80%。 第三,经济危机导致了一半的发达国家和三分之一的发展中国家的贫困率的上升。同样,接近一半的发达国家和四分之一的发展中国家与新兴经济体的不平等现象加剧。同时,在获取教育、食物、土地和贷款等资源方面,不平等现象出现了扩展趋势。 第四,根据相关预测,以及现在的发展趋势,发达国家的工作岗位将会在2016年底恢复到全球经济危机前的水平。同时现在的经济放缓也会影响到新兴经济体和发展中国家的就业岗位增长前景。 第五,较低的劳动生产率限制了投资的潜力、工资增长和消费能力。2012年全球劳动生产率出现了大幅下降。从全球的人均产值2012年增长幅度为1.9%,低于前两年的平均值2.9%,同时也低于经济危机前的人均产值增长率2.3%。除了北部非洲和撒哈拉以南非洲,世界范围内的生产率增长都有所下降,同时发达国家和欧洲地区的生产率增长远低于经济危机前的速度。 生产率的大幅下降的一个主要影响是削弱了投资的额度。投资的增长速度在2012年继续呈现下降趋势,而以往投资状况一直较好的东亚地区在2012年也收到了影响。 另外,经济环境不稳定、较差的投资和不断减少的劳动生产率增长形成的恶性循环开始阻碍员工的薪酬增长,进而抑制消费和社会总需求。全球范围的工资增长速度一直处于不断下降的状态。2011年的工资平均增速为1.2%,2010年的工资平均增速为2.1%,而在全球经济危机前的2007年的工资平均增速为3%。 全球经济和政治的不稳定不但阻碍了企业投资的积极性,同时也对就业产生了很深的影响。斯坦福大学研究生斯科特?R?贝克芝(Scott R. Baker)、斯坦福大学教授尼古拉斯?布鲁姆(Nicholas Bloom)和芝加哥大学布斯商学院教授史蒂文J.戴维斯(Steven J. Davis)在2012年6月发表的《经济政策不稳定性的衡量》中指出,2006-2011年间,在经历了雷曼兄弟破产、欧元区债务危机和美国国债上限问题后,美国的经济政策一直处于高度不稳定的状态,这种不稳定状态导致了美国的实际国内生产总值下降了3.2%,商业投资下降16%,失掉了230万个就业岗位。 (五)经济结构的调整可以提高就业质量 跨部门的就业岗位再分配是全球经济结构调整和劳动生产率升级的关键步骤,这种再分配会使低劳动力部门出现大量人员下岗。同时,就业岗位的结构性调整也会使大量人口从乡村进入城市,从而带来一系列的社会问题。 尽管经济结构调整对人均劳动生产率增长的贡献率小于部门内的改革,然而它对劳动力市场有着显著影响。主要包括以下几方面: 第一,经济结构调整可以降低不稳定就业岗位的比例。与影响经济增长的其他因素相比,跨部门劳动生产率与不稳定就业岗位的减少有着更密切的联系。 第二,经济结构调整可以降低工作贫困的比率。研究表明,如果一个国家的经济增长是由经济结构调整带动的话,则该国的就业贫困率将会出现大幅下降,这主要是因为高劳动生产率企业的高工资使得企业员工脱离贫困。同时,大批在农村就业的人口进入城市就业,也带动了就业质量的大幅提升。 第三,经济结构调整对于青年人的失业率影响较小。经济结构调整对于青年人的失业率的影响微乎其微,反而只会对发展中国家的青年人的失业率有短期的拉动作用。相反的是,以就业为导向的经济增长方式将会大幅降低青年失业率,乐观的就业市场有利于提高年轻求职者的就业率。 第四,经济结构调整不影响黄金年龄段劳动力的性别比例。经济结构调整不会造成男女劳动力在职场上的竞争力的现有状况。另外,劳动参与率越高,则就业者的性别差异就越小。同时,根据发达国家的经验显示,随着农业、工业和服务业的劳动生产率的提高,劳动力的性别差异将会有扩大的趋势。 在2011年,发达国家的就业率回升了0.1%,远低于发展中国家2.2%的就业增长率。同时,发达国家的就业率比前期的全球就业率(2007-2010)下降了1.7%,而发展中国家则下降了1.6%。 从以上的研究显示,大多数国家的就业率还没有恢复到全球经济危机前的水平,同时就业的短期化趋势明显。从G20国集团目前的数据来看,拉丁美洲地区的阿根廷、巴西、墨西哥和印度尼西亚、俄罗斯以及土耳其等国家的就业率保持持续增长。而中国、欧盟、印度和沙特阿拉伯等国家的就业率则一直处在较低的水平。 (六)全球就业现状四大类别 根据2007年以来就业岗位的增加状况和非正式工作岗位在2007年以后的增加状况,将全世界的就业情况分为以下四类: 第一类是指2007年以后就业率增加,同时非正式工作岗位减少的一类国家。这一类国家包括奥地利、比利时、巴西、智利、德国、印度尼西亚、秘鲁、波兰、泰国、巴拉圭和乌拉圭。 第二类是指2007年以后就业率增加,同时非正式工作岗位增加的一类国家。这一类国家包括哥伦比亚、卢森堡、马耳他、土耳其和乌克兰。 第三类是指2007年以后就业率下降,同时非正式工作岗位减少的一类国家。这显示了经济危机对就业质量的影响是交互的,通常是较差的工作岗位首先消失,这对国家总体的就业质量有一定提升作用。这一类国家包括阿根廷、丹麦、厄瓜多尔、日本、荷兰、挪威、韩国、摩尔多瓦共和国、俄罗斯联邦、斯洛文尼亚、西班牙、南非和斯里兰卡。同时,这些国家的就业岗位也存在异质性。荷兰和丹麦两国的兼职岗位比例最高,两国大量依赖这种工作岗位来提高他们的临时就业率。与他们相反,西班牙则通过临时工作岗位的减少来提高了本国的就业质量,它在2009年西班牙国内的大批劳动者从临时工变成了失业者。 第四类是指2007年以后就业率下降,同时非正式工作岗位增多的一类国家。这一类国家数量众多,包括委内瑞拉玻利瓦尔共和国、保加利亚、加拿大、塞浦路斯、捷克共和国、爱沙尼亚、芬兰、法国、希腊、匈牙利、印度、爱尔兰,意大利,拉脱维亚,立陶宛,墨西哥、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、瑞典和英国。 分析显示,奥地利、比利时、巴西、智利、德国、印度尼西亚、秘鲁、波兰、泰国和乌拉圭这一类国家,在增加就业率的同时,通过减少非正式工作岗位的数量来提高了就业质量。而像希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、葡萄牙和罗马尼亚等国家,其就业率没有得到提高,然而,临时和不稳定工作岗位的数量却处于上升状态。 (七)国际就业人口的收入不平衡问题 由于失业人口的增加,收入减少和经济增长放缓等现象的出现,人们越来越关注收入不平衡的问题。以基尼系数作为收入不平衡的指标,我们可以看到超过一半的发达国家和四分之三的发展中国家的收入不平衡问题出现了缓解。然而发展中国家的收入不平衡问题远远比发达国家的严重。根据44个发展中国家的数据显示,其最富有的20%的人口的收入占全国总收入的50%,而最贫困的20%的人口的收入只占到全国总收入的5%,详见图4。 不同群体对教育资源获取程度的不平等进一步固化了收入的不平等现象,同时也削弱了经济增长消除贫困的能力。教育资源的不平等分配也对就业、薪酬和健康等问题产生影响。良好的教育可以使劳动人口获得劳动技能,提高他们获取工作机会的能力和在劳动力市场上议价能力。 然而,全球内不同国家的国民接受教育的现状有很大差别,在一些非洲国家(贝宁、布基纳法索和塞内加尔),年龄大于25岁且完全未接受学校教育的人口比例高达60%以上,而贫困家庭未接受教育者的人口比例远远高于这一数值。由于全球经济危机的影响,贫困家庭的经济压力增大,辍学率出现了大幅增长。全球经济危机后,由于不能负担学费,在孟加拉国、肯尼亚和赞比亚等国家,出现了大批在校学生辍学的现象。这些适龄儿童进入劳动力市场帮助他们的家庭增加收入,以便购买必须的食物。据世界银行和国际货币基金组织的预测,由于全球金融危机的影响,到2015年将会有超过35万在校学生不能完成他们的小学教育。 金融危机后,全球面临着较低的就业岗位增长和有限的财政刺激空间,许多国家希望通过对劳动力市场的改革来确保金融市场的稳定,进而刺激其本国经济的增长。根据相关调查显示,在金融危机后的这段时期,以减少劳工保护政策和分散劳工集体谈判能力为代表的劳动力市场改革已经达到了前所未有的程度。 2008年到2012年3月,131个国家中有40个国家修改了他们对正式雇员的保护条款,主要是遣散费和通知期限进行了修改。其中60%的劳动力市场改革放松了对正式雇员的保护条款。这一趋势在发达国家的劳动力市场改革中尤为突出,其中有76%的劳动力市场改革放松了对正式雇员的保护条款。 在同一时期,131个国家中有25个国家对因经济原因的集体解雇的相关条款进行修订,其中有15个国家简化集体解雇的相关程序或降低相关要求。许多发达国家对于就业者保护的相关法律条款进行修订,其中有76%的发达国家放松了对劳动者的保护政策;欧洲中部和东南部地区、独联体地区和撒哈拉以南非洲地区有60%的国家放松对劳动者的保护政策;拉丁美洲、加勒比海地区、中东和北非地区有50%的国家放松对劳动者的保护政策。与以上地区形成鲜明对比的是,东亚、东南亚和环太平洋地区的国家则没有国家放松对劳动者的保护政策,这一定程度上体现了这些国家对于本国经济前景的乐观预期。 另外,为了应对金融危机和改善财政状况,许多政府冻结或下调政府公共部门的公务人员薪资。根据对可以获得相关数据的45个国家的调查显示,在2008-2011年间,共有27个国家采取冻结或下调政府公共部门的公务人员薪资的措施来应对金融危机。这一现象在发达国家中更为普遍,在参与调查的35个发达国家中有22个国家采取了上述措施。同时10个参与调查的新兴国家和发展中国家有5个国家也计划采取冻结或下调政府公共部门的公务人员薪资的措施。欧盟国家更倾向于采取冻结或下调政府公共部门的公务人员薪资的措施,参与调查的欧盟国家有80%采取了这一措施。其中薪酬下调最大的国家有两类:一类是包括希腊、爱尔兰和葡萄牙在内的经受主权债务危机的国家;另一类是包括爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和罗马尼亚在内的GDP大幅下降的国家。相反的是,包括阿根廷、香港和新加坡在内的经济增长的国家和政府则提高了其公共部门的公务人员薪资水平。 在社会保险福利和养老金方面,接受调查的71个国家有31个国家采取了消减其社会保险福利和养老金的措施来应对金融危机。这一现象在发达国家中更为显著,在金融危机期间有65%的发达国家会至少采取一条措施来消减社会保险福利。发展中国家的这一比例为28%。欧盟也倾向于采取削减社会保险福利的措施,80%的欧盟成员国采取了这一措施。 政府对社会保险福利的削减有多种形式。一些国家采取养老保险改革的模式,通过消减养老金(包括匈牙利、爱尔兰、拉脱维亚、立陶宛、马其顿和摩尔多瓦)和提高退休年龄(包括阿尔巴尼亚、比利时、保加利亚、爱沙尼亚、法国、希腊、匈牙利、意大利、荷兰、罗马尼亚和西班牙)。其他一些措施包括减少失业救济的额度(包括捷克共和国、匈牙利、爱尔兰、拉脱维亚、荷兰、罗马尼亚、塞尔维亚、瑞士和乌克兰)和减少病假津贴的额度(爱沙尼亚)。同时,一些发展中国家则在扩大养老保险范围(智利、印度和乌干达)和提高养老保险额度(阿根廷、亚美尼亚和佛得角)。 (八)扩大就业的政策建议 由于经济和政策的不稳定使得私人投资机构和企业转持现金,延缓投资项目。在货币政策不能够刺激投资的情形下,为融资困难的企业提供贷款、为商业投资提供奖励和为国内消费提供政策支持都有利于鼓励个人投资。政府部门在基础设施方面的投资被证明对于私人投资有着长效的推动作用。 为了鼓励资金流向创造更多就业岗位的项目,可以从以下几方面进行改进。 第一,从投资者的角度来看,经济环境的不稳定主要来源于投资金融环境的恶化。全球金融危机后,中小型企业债务融资环境严重恶化。因此,需要为中小企业提供充足的贷款资源是刺激企业投资的关键因素。考虑到商业银行对企业贷款的种种限制,大众银行(Public Bank)和合作伙伴的直接投资对于中小企业的投资更为有效。 第二,盈余经济体需要积极应对收入不平等的问题。劳动收入和未来就业岗位的不稳定将会降低消费者信任度,从而增加家庭储蓄,进一步增加商业环境的不稳定,促使企业降低投资。政府需要采取巧妙的政策来为经济恢复提供更为坚实的支持,并需要进一步鼓励投资。另外,以上措施也可以减少社会不稳定因素。考虑到社会不稳定因素反过来会导致经济环境的不稳定,因此,政府需要采取措施创造就业岗位,减少正在增加的社会不公平现象。 第三,增加公共投资,创造更多就业岗位。公共投资在美国的经济大萧条和日本的资产泡沫破灭后的经济恢复中发挥了重要作用。同时,公共投资可以带动私人投资,大量的公共资本的投资作为企业的免费投入,将会提高企业的生产率。根据国际劳工研究所的全球经济关联模型(Global Economic Linkages Model)显示,在2012年第三季度,占GDP为1%的公共资本投入将会带动占GDP为0.2%的私人资本投资。这一带动作用将会在2014年的第二季度达到最高点。例如,在澳大利亚的宽带设施建设中,公共资本只投入了宽带建设所需资金的11%,剩余的建设资金则完全由私营企业负责投入。 另外,投资补贴也可以通过降低资本积累的费用来刺激私人投资。投资补贴可以直接影响私人投资者的投资决定。投资补贴每增加2个百分点将会最高将私人投资的额度拉动0.5个百分点。 公共投资同样可以在劳动密集型产业产生同样的推动作用。公共投资在信息通信网络的投资可以减轻公共投资在基础设施建设投资中遇到的瓶颈问题,带动一系列相关产业的发展。由于农业经济在发展中国家的国民经济中占据了的很大一部分,公共资本在农业的投入也大大提升了其本国的生产率、薪酬和就业岗位。 第四,增加年青人就业。年青人的高失业率推动各国政府应对这一难题,除了采取有利于年青人就业的宏观经济措施和灵活的劳动力市场政策外,还需要采取以下三条政策措施。1)通过推动学校教育和技能培训机构与企业之间的紧密合作以及学徒制的培训形式,提高年青人的工作技能。为年青人提供及时的就业信息,帮助他们提高求职技能,同时尽快完善年青人就业保障机制;2)鼓励年青人创业,政府的相关政策需要为年亲人创业提供友善的环境,同时通过贷款补助、抵押贷款和其他经济政策来为年轻创业者提供资金上的支持;3)完善劳动力市场的法律法规,保障年轻就业者的权益。 --【本节内容编译自国际劳工组织--2012和2013年全球就业趋势报告】

2013年6月13日 -

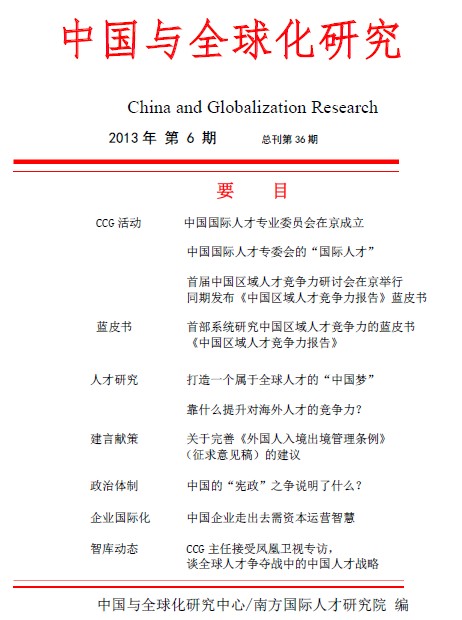

《中国与全球化研究》第36期 · 2013年

中国与全球化研究 2013年第6期 总第36期

2013年6月5日