-

[China Daily] Wang Huiyao: Summit paves way for new globalization

As BRICS members move closer to the core of international issues, they also will be faced with more responsibilitiesDuring the recently concluded BRICS Summit in Xiamen, Fujian province, the members of BRICS and five other developing countries witnessed the process of new globalization based on the principles of equality and reciprocal and mutual benefit.As President Xi Jinping expressed during his keynote speech at the ninth BRICS Summit, the emerging-market and developing countries should work together to build an open world economy and promote inclusive and beneficial economic globalization.That’s the new globalization that pioneers global governance and provides a new platform and approach for the growth of the world economy. It will renovate the old pattern, which is dominated by developed countries and only benefits the people there.Both BRICS and the Belt and the Road Initiative are promoting economic, political, secure and cultural cooperation within larger areas around the world, seeking fairer positions and deserved rights for the developing countries and those from emerging markets and paving the way for free trade, new global governance and a new growth approach.Using the international cooperation system, China is on its way to creating a web against the de-globalization and anti-globalization trend, especially among developed economies.Building up the African Regional Center of the New Development Bank for the development of Africa and launching the Contingent Reserve Arrangement for financial stability in the group are two crucial steps for the enhancement and development of BRICS.On the basis of economic strategic cooperation, the BRICS Plus approach will improve the group’s popularity in the developing world.With regard to international security and order, BRICS countries want to build up more reasonable international order within the framework of United Nations, and hence the voices of developing countries and emerging markets could be heard more often.With the further development of e-commerce, the cooperation on online business among the BRICS nations could be an effective and labor-saving approach to overcome the traditional trade barriers they have encountered. The internet could link the five members of a mega market with more than 3 billion people, since China now has the leading e-commerce companies and advanced market and the others also have built a comprehensive cybernetwork and have many internet users.The Xiamen Summit also highlights the exchange of culture among the different regions. As the director of a Chinese think tank, the Center for China and Globalization, I totally understand the importance and difficulties of cultural communications between different peoples with diverse languages, habits and customs.Education is the precondition of development, and measures should be taken to attract more overseas students from among the members of the group. Thus the students would play the role of a bridge for the peoples of the BRICS members and transfer practical experiences back to their homelands.Besides education, the think tanks from different fields in the member countries should play a more important role in launching new systems or solutions, and establishment of a think tank league should be considered in order to promote the advancement of BRICS.Facing sluggish economic growth and security uncertainties, the world needs new solutions to offset the ebb. Instead of retreat choices like protectionism, China has chosen to be a beacon of multilateral trade and an open world economy.It is in this way that the world should find growth impetus, and more people can become involved in and benefit from international cooperation. BRICS sets a good example and also makes efforts to realize the above targets.China undoubtedly is the linchpin of the trend, and it should continue to play that role in the future. We can see that a new era is on its way and the new principles and international order are taking shape, as the Xiamen Summit indicates.One thing is for sure: BRICS will move closer to the core of the world and have more say on international issues. The next golden decade for this group not only means more measures for the world, but also more responsibilities for the group’s members.About Author Dr. Wang Huiyao, president of the Center for China and Globalization(CCG), an independent think tank based in Beijing.From China Daily,2017-9-8

2017年9月11日 -

【China Daily】Globalization key to Belt and Road

August 30, the Beijing-based Center for China and Globalization invited Lady Barbara Judge, the first female chair of the UK’s Institute of Directors, to share her views about successful corporate governance among her nation’s top firms.Barbara Judge says she will contribute to the ’golden era’ of ties between the UK and ChinaThe head of one of the UK’s leading business organizations says China’s Belt and Road Initiative could be a major driver of globalization.Lady Barbara Judge, chairman of the Institute of Directors, speaking in Beijing on Aug 30, said it demonstrated China’s commitment to being a global economic force."Globalization and Belt and Road go hand in hand to drive global economic growth," she said.Judge, who was addressing an audience at The Center for China and Globalization, China’s leading independent think tank, said there was a potential for a "triple package" to drive global economic activity."The components of this package are, first, the positive forces of globalization; second, the potential of Belt and Road; and third, taking the spirit of ’reform and opening-up’ of China and embedding it into Belt and Road," she said.Judge, who was born in the United States and became the first female head of the organization, which is more than a century old, in 2015, said she was in "strong agreement" with President Xi Jinping and his strong support for globalization outlined in his Davos speech in January.She was hopeful he will renew that commitment when the leaders of the BRICS members - Brazil, Russia, India, China and South Africa - meet in Xiamen, Fujian province, for their ninth summit on Sept 3."There is great value in the positive advancement of globalization. Globalization is driven by businesses reaching out into the world. Chinese businesses going global will gain new momentum when combined with the Belt and Road Initiative."Judge arrived in Beijing following a visit to Kazakhstan, a key country to the Belt and Road Initiative, where she had attended a board meeting of the Astana International Financial Center, a new central Asian financial hub."I have seen with my own eyes the immense Belt and Road possibilities for Chinese businesses in Kazakhstan," she said.Judge said another of her roles was as UK business ambassador, and she wanted to do what she could to contribute to the "golden era" of relations between the UK and China.She said she wanted Chinese companies to follow the example of telecommunications giant Huawei by setting up a UK subsidiary with a UK board. Huawei UK is chaired by former BP boss Lord Browne. "The outcome for Huawei in the UK is that they have won the great treasures of complete trust and transparency." (By Andrew Moody)From China Daily,2017-9-1

2017年9月11日 -

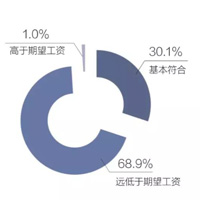

【中新经纬】CCG秘书长:不认为有“海带” 留学生需形成自身比较优势

苗绿,CCG秘书长中国的综合国力、经济发展水平都在不断提升,为归国留学人员提供了沃土。 近日,全球化智库(CCG)与智联招聘联合发布了《2017中国海归就业创业调查报告》(以下简称《报告》),重点反映了以80、90后为主的新生代海归的留学前后情况变化、回国发展现状、就业创业面临的问题,以及对于当前留学生回国发展的看法。 《报告》显示,截至2016年底,我国留学回国人员总数达265.11万人,仅2016年就有43.25万留学生毕业回国。根据教育部数据显示,2017年全国普通高校毕业生预计达795万人,相比2016年(765万)增加30万人。由此,新增海归人数已超过高校毕业生预计增量。 毕业、回国、找工作,是绝大多数留学生不可回避的“宿命”。然而,当海归们如潮涌般回流至国内,他们是否会面临不适?对于国内社会而言,这股“海归潮”是“新鲜血液”还是“就业压力”?近年来被许多人诟病“含金量大不如从前”的留学生们真实现状如何? 全球化智库( CCG)副主任兼秘书长苗绿就此接受中新经纬客户端专访,她立足海归现状,阐释理性“留学观”。“八剑下哈佛”是特例也是缩影 近日,八位曾共事于哈佛大学的中国博士集体回国,相聚于合肥市科学岛,继续他们对科研事业的追求,引发国内高度关注。媒体用颇具武侠气质“八剑下哈佛”来形容这段海归佳话。 在我国“聚天下英才而用之”的人才观背景下,苗绿指出,这既是特例,也是缩影。 “回国的留学生越来越多,形成了社区,而且随着中国国际化程度越来越高,留学生回国后也不会感觉是孤军奋战”,苗绿分析称,之所以说是特例,是因为这八位博士作为一个科研团队,需要相互依靠、共同进行他们的科研项目。而身为中国人的同胞身份和私交甚好的朋友关系,让他们成为一个整体,其中一两位的离开对于整个团队来说都是损失,所以集体回国是更好的选择。“不过,他们集体回国的前提是他们都认可中国的科研环境”,苗绿说道。 同时,苗绿指出,中国的综合国力、经济发展水平都在不断提升,为归国留学人员提供了沃土。从2008年开始实行的“千人计划”,从中央到地方,对留学归国的个人及团队予以支持;同样基于政府支持的创业园区、孵化器等创业基地和平台,也向全球中国留学生释放出“欢迎留学生回国创业”的信号。因此,八位博士集体回国,也是归国大军的缩影。客观看待当代海归 与上个世纪的公派留学生头戴“国内杰出人才”“专业领域精英”的光环相比,如今的留学生似乎远不及前辈们“吃香”。有不少人质疑如今的海归“出国就是花钱镀金,连英语都说不好”,甚至由“海归”引申出了“海带”一词,来形容留学只为混文凭,回国后仍一事无成的人。 根据《报告》中关于海归收入情况的数据显示,海归初次就业普通岗位占比近六成,40%以上海归的税后月收入低于6000元,月工资低于自身期望的占比达68.9%。 这看似不太乐观的调查结果,是否真正印证了海归“掉价”的质疑? 针对《报告》结果,苗绿认为,当前归国留学生的薪资情况属于“正常现象”,尤其是对于刚刚毕业回国的海归们来说,初到工作岗位,在证明自身突出才能之前,“没有理由比国内毕业生获得更高的薪资待遇”。 “证明自己是一个长期的过程,应该看到留学带来的长远影响。留学生所具备的较高的国际化程度会在未来慢慢释放,比如国际化的意识、长远的眼光、宽阔的心胸等等。尤其是国际化意识,在企业的决策环节至关重要。”苗绿说道。 “我认为没有‘海带’”,苗绿表示,随着当前留学生越来越呈现出低龄化和大众化趋势,不论从留学生的数量还是年龄来看,都无需期待如今的留学生们也像过去的公派留学生一样,回国后个个都是高端人才。 “可以略微降低对留学生的期望值”,苗绿说,“对国内用人单位来说,不需要把他们都当作高端人才、行业精英。但应该看到他们身上国际化的能力和视野,发挥他们的优势,并将其用在需要的地方。” 根据《报告》结果,在1-3个月获得国内第一份工作的海归占比最高,为38.6%,89%的留学生能在半年内找到工作。苗绿指出,从获得工作耗时也可看出,当前的留学生仍然具备值得认可的素质。 同时,《报告》中另一组数据也反映出海归们对留学回国后发展状况的乐观评价。三分之一以上的海归认为留学收益大于成本,18.1%的海归认为收益与成本相当,两者相加超过50%;而30.3%的留学生认为可在3-5年收回出国经济成本,24.1%的人认为可在1-3年内收回成本。 苗绿指出家长和留学生自身也不要把留学效益过多寄托于就业情况和薪资水平,“看到了更大的世界,了解多元的文化,拥有了更宽广的视野和胸怀,丰富了人生经历,本身就是有意义的。而如果因为期望太高而产生差距,就会降低对整个留学生群体的评价,这是无益的。”她说。理性选择出国 不过,除认可当今留学生仍具备国际化程度较高的特点外,苗绿也指出,从专业选择来看,目前中国留学生过于集中在商科学科。《报告》显示,归国留学生中主修商科(金融、管理、经营、人力资源)的人数最多,占比近半数,为47.3%。 从留学生个人发展的角度出发,苗绿建议,避免盲目跟风选择“中国人扎堆”的专业,一方面能缓解就业竞争压力,另一方面也需根据自身优势、特点、兴趣及性格等特点选择适合自身发展的专业,形成自己的比较优势。 基于全球化的视野,苗绿表示,“中国目前是全球自由贸易的主要推动者。从去年在杭州举办G20峰会,到今年五月举办‘一带一路’国际合作高峰论坛,再到刚刚闭幕的2017年金砖国家峰会,中国扛起了推进全球化进程的大旗,我们对全球化的诉求是十分强烈的。” 她表示,在全球化进程的今天,国际化人才尤为我国所需,“留学生们在推动‘一带一路’建设的实施,助力中国企业‘走出去’,提升中国国际化程度等方面都将发挥作用”。 苗绿建议留学生将国家大势作为制定职业规划、事业目标的参考依据。比如,根据国务院印发的《中国制造2025》通知、“一带一路”建设等涉及的行业、领域,及其所需的人才类型,留学生们可据此来打造自身的比较优势,即“作为留学归国的国际化人才,和本土人才有哪些区别?是擅于中外交流,还是掌握某个领域的先进技术等等。”文章选自中新经纬,2017年9月9日

2017年9月11日 -

【China Daily】Wang Huiyao: BRICS nations open to world market

Wang Huiyao, president of the Center for China and Globalization(CCG). [Photo by Zou Hong/chinadaily.com.cn]"The BRICS nations have firmly rejected the protectionist position being taken by the US and fully support open trade. This is a very important message," he said."China has very much led on this within the grouping with Russia in the past and also Brazil not always wanting to participate in multilateral trade talks."Wang, who is also a councilor on the State Council, welcomed moves to create more trade and investment within the BRICS grouping itself. Only 5.7 percent of the combined $197 billion outward investment of BRICS members goes into the bloc.He particularly supported the initiative outlined at the 7th meeting of the BRICS trade ministers in Shanghai in August to create a common ecommerce platform."This really has huge potential and is an opportunity to create significant cross border ecommerce trade within the nations. It also demonstrates how important BRICS can be in practice," he said."If such an ecommerce platform is successful, it could then be adopted by all the 160 or so World Trade Organization members, something that would be difficult if it hadn’t been trialed by the BRICS nations first." (By Andrew Moody)From China Daily, 2017-9-05

2017年9月11日 -

Wang Huiyao: BRICS nations open to world market

Wang Huiyao, president of the Center for China and Globalization(CCG). [Photo by Zou Hong/chinadaily.com.cn]"The BRICS nations have firmly rejected the protectionist position being taken by the US and fully support open trade. This is a very important message," he said."China has very much led on this within the grouping with Russia in the past and also Brazil not always wanting to participate in multilateral trade talks."Wang, who is also a councilor on the State Council, welcomed moves to create more trade and investment within the BRICS grouping itself. Only 5.7 percent of the combined $197 billion outward investment of BRICS members goes into the bloc.He particularly supported the initiative outlined at the 7th meeting of the BRICS trade ministers in Shanghai in August to create a common ecommerce platform."This really has huge potential and is an opportunity to create significant cross border ecommerce trade within the nations. It also demonstrates how important BRICS can be in practice," he said."If such an ecommerce platform is successful, it could then be adopted by all the 160 or so World Trade Organization members, something that would be difficult if it hadn't been trialed by the BRICS nations first." (By Andrew Moody)From China Daily, 2017-9-05

2017年9月11日 -

《成都日报》理论版:成都为城市发展贡献新经验

编者按国家中心城市建设是个全新课题,成都如何为新型城镇化建设、城市转型升级提供新的实践范本?大城市日益成为代表国家参与全球治理的重要支撑力量。成都作为国家批复的国家中心城市,既有与全球顶尖城市比肩、成为区域性国际城市乃至世界城市的抱负,又有代表国家参与全球治理的历史使命,如何走出一条中国特大城市代表国家参与全球治理的“成都路径”?本篇邀请国务院参事、全球化智库(CCG)理事长、西南财经大学发展研究院院长王辉耀,西南财经大学发展研究院助理研究员、博士后陈涛,从全球城市发展趋势、中国特大城市代表国家参与全球治理的基础等方面进行分析,并对成都如何为城市建设实践、代表国家参与全球治理贡献新经验提出对策建议。核心观点王辉耀,陈涛成都需利用好地缘优势和国家开发开放战略的历史机遇,以全球治理的视角探索由“成都方案”向“中国方案”和“全球方案”的转化路径从全球视野来看,成都作为国家中心城市,日益成为中国参与全球治理的重要支撑力量成都应将自身具备的各种优势通过路径设计,转化为参与全球治理的桥梁优势,提升中国乃至全球城市治理水平的样板优势,推动“一带一路”升级发展的支点优势,进而率先提出西部地区参与全球治理的“成都路径”“成都路径”是国家中心城市借助国家级外向战略提升城市定位的系统战略,也是探索特大城市治理体系和治理能力现代化的实践载体和理论支撑全球治理经过几十年的发展,已经从理论走向具体的案例实践,城市,特别是大城市在全球治理中的“支点作用”,推动着全球治理主体进一步向基层下沉,由国家中心正在向城市中心进行“地理重构”。城市的发展越来越具有全球性,其影响力也远远超出了一国一地。成都作为“一带一路”枢纽城市和国家中心城市,其城市发展的影响力是区域性、全球性的,在建设国家中心城市的历史背景下,增强西部经济中心、科技中心、金融中心、文创中心、对外交往中心和综合交通通信枢纽功能的“成都实践”将转化为“全国范例”和“全球价值”,成都需利用好地缘优势和国家开发开放战略的历史机遇,以全球治理的视角探索由“成都方案”向“中国方案”和“全球方案”的转化路径。成都实践成为中国参与全球治理的重要支撑力量大城市在全球治理中发挥作用的空间越来越广阔,主要体现在四个方面:一是作为经济中心的核心牵引。经济总量增长和经济质量提升伴随着经济活动的日益集聚,城市是经济集聚的结果。据《经济学家》统计显示,如果把城市和国家并列为经济体,2015年GDP世界排前70位的经济体中,32个是城市。麦肯锡2017年最新报告《中国在全球化下一阶段的角色》中指出,当前全球GDP的75%由大城市创造,预计到2030年,全球大城市创造的GDP增长将达到总经济成长份额的86%。从这一趋势来看,未来大城市对世界经济的核心牵引作用将会进一步提升,同时未来的区域经济发展对中心城市也将产生更大的依赖。2017年上半年,成都实现地区生产总值6111.4亿元,同比增长8.2%。成都选择了以人才驱动新动能、以产业承载新发展、以区域构建新格局的新路径——颁布了“人才新政12条”,让人力资本成为推进成都经济发展的新引擎;以召开“成都国家中心城市产业发展大会”为契机,着力构建现代产业体系,让产业发展成为立城兴城的基石;把握住“全面创新改革试验区”、自由贸易试验区先行先试政策,以成德绵为核心区域依托,让抱团发展成为繁荣区域经济格局的制胜法宝。二是作为文化中心的融汇枢纽。全球治理体系的重构离不开文化的融合与创新,应对全球性危机,亟须治理主体观念的重构,进而带来文化与文明的复兴。中华文明的文化基因蕴含着内敛、和谐、平和的优秀特质,天府文化具有创新创造、优雅时尚、乐观包容、友善公益等文化气质和韵味,不仅与国家文化和民族文化相得益彰,而且还具有独特的城市文化气质。成都有美食、戏剧、诗歌等独特的天府文化艺术,有大熊猫等独一无二的生物种群和生态文明。据国际抽样调查(SSI)对英法美日韩澳6国的研究显示,外国人对中国文化整体认知程度较低,但对熊猫、绿茶、孔子、功夫等认知程度较高,其中就含有多个“成都元素”。成都自古就是移民城市,移民造就了成都文化的融合与包容。在城市现代化进程中,成都不仅传承历史文脉,而且以开放创新的积极心态,广泛学习借鉴现代城市文明的优秀成果。显然,成都文化内涵中的融汇特征,与包容和谐的全球治理精神的内核高度一致。三是作为议题中心的集成平台。当今世界,全球性问题主要是大城市问题,全球性危机主要源于大城市危机,拥有地缘优势的国家中心城市在发现问题、汇聚议题等方面承担着重要的全球治理责任。近年来,成都承办了世界航线发展大会、G20财长和央行行长会议等全球性组织、平台的国际会议,是世界城市和区域电子政府协议组织亚洲区总部。国际议题集聚成都,不仅体现成都国际化程度进一步提升,而且有效传播了成都城市魅力、发展能级和创新创造活力。未来,成都应依托“西部”“一带一路”“天府文化”“自然地理”等独特标签,进一步争取全球议题凝聚,争办影响力更大的全球治理高端活动,与更多活跃、有影响力的国际组织进行议题合作和资源置换,提升成都在全球治理版图的“话语权”。四是作为全球化中心的关键节点。成都加快推进西部对外交往中心建设,国际化程度不断提升。截至目前,成都开辟了100条国际(地区)航线,驻有16个领事机构和31国签证中心,国际友城数量已达33个。近年来,成都积极主动运用国家的开放战略和政策,如:“一带一路”“全面创新改革试验区”“自由贸易试验区”等。在此基础上,充分运用驻蓉机构、企业及国际“友好城市”资源,发挥其在西部地区的引领作用;搭建境外投资公共服务信息平台,吸引更多的企业汇聚成都进行高素质的创新创业;深入实施“蓉欧+”战略,依托“两港三网”资源,建设国际门户城市,构建通达全球、衔接高效、功能完善的国际性综合交通通信枢纽,成为“一带一路”的“供应链枢纽”和“内陆发动机”。全国范例成都全面提升参与“中国方案”的能力 成都作为国家中心城市,应主动担当国家使命,围绕提升区域辐射力和全球支撑力服务国家战略,积极参与全球治理事务,为促进全球治理变革的“中国方案”贡献成都力量。 着力增强五种意识。 一是责任担当意识。成都结合自身特点和优势对接国家全球战略,作为西部特大城市,为中国参与全球治理贡献力量。 二是战略机遇意识。充分抓住“一带一路”建设和世界城市大发展的全球战略机遇,主动参与全球治理。 三是站高谋远意识。进入21世纪,全球15个大城市陆续发布了战略规划,无不具有全球视野。成都以全球视野研究编制《成都2049远景发展战略规划》,推进国家中心城市建设。 四是边界渗透意识。突破城市行政区划限制,既在参与全球治理中解决大城市问题,又通过参与全球治理助力国家应对全球性问题。 五是规则共定意识。通过城市“镶嵌”国际制度,参与全球治理,传播中国价值,展示中国力量。 成都作为新兴的“一带一路”核心节点和中国西部地区重点城市,应具备四种自信。 一是实力自信。城市实力既包括硬实力(经济总量、财政收入、硬件设施等),也包括软实力(文化水平、人文环境、体制机制等)。综合2012年《经济学家》、2016年全球城市体系排名GaWC、2017年科尔尼公司发布的全球城市排行榜等关于城市竞争力的国际权威评价来看,成都已跻身全球最具竞争力城市前100位行列。 二是开放自信。应把双向开放作为城市发展的动力,完善城市合作机制,搭建城市合作平台,使城市交往成为密切国与国关系的“火车头”。 三是包容自信。包容自信彰显城市的“肚量”,只有包容的城市才能成为全球城市。成都应大力彰显包容的城市文化,在对外交往中展现中国人民热情好客、以和为贵的国家形象,为国家参与全球治理争取更多友好力量。 四是文化自信。中国社会科学院2014年发布的《中国现代化报告:文化现代化研究》显示,中国文化国际影响力已经跃升至世界第7位。成都应充分发挥西部对外交往中心优势,把优秀的中国文化和本土文化源源不断传播出去。 同时,成都应以“成都路径”贯通区域协同发展,破解治理难题。 一是要积极发挥好国家中心城市作用。成都应充分发挥好首位城市的带头带动引领示范辐射作用,将习近平总书记“一尊重,五统筹”的城市工作思路转化为“成都路径”下的地方实践。要在城市设计规划层面包涵全球治理的精神;在实践层面加快转变特大城市发展治理方式,探索构建国家中心城市治理体系,努力建设高品质和谐宜居生活社区;在产业培育中,加快城市转型升级,推进成都平原经济区、成渝城市群协同发展和一体化建设,在全球产业分工、转移和协作体系中取得相对优势,并规划进一步升级发展的路径。这是成都成长为国家中心城市和全球治理核心节点的物质基础。 二是发挥好“一带一路”的重要节点作用。在“一带一路”的总体部署框架下,成都独具向西向南发展战略交汇点的区位便利性,应在国家中心城市建设中全力融入好、服务好“一带一路”战略,借鉴国外内陆区域性国际中心城市的经验(如芝加哥、苏黎世等),探索打造“中国内陆对外开放第一城”。成都应将自身具备的各种优势通过路径设计,转化为参与全球治理的桥梁优势,提升中国乃至全球城市治理水平的样板优势,推动“一带一路”升级发展的支点优势,进而率先提出西部地区参与全球治理的“成都路径”。全球价值走出一条特大城市参与全球治理的“成都路径” 成都在全国率先提出了建设“全面体现新发展理念”的国家中心城市的目标定位,形成了从区域中心城市到国家中心城市,再到世界城市的“三步走”战略规划。当前和今后,应紧紧围绕服务国家全球战略这个大局,牢固树立“更全面、更深入、更务实”的新开放观,不断提升城市的开放发展能力,在国家中心城市建设的宏伟征程中,走出一条中国特大城市参与全球治理的“成都路径”。从这个意义来看,“成都路径”是国家中心城市借助国家级外向战略提升城市定位的系统战略,也是探索特大城市治理体系和治理能力现代化的实践载体和理论支撑。 在经济治理中,成都加快构建具有国际竞争力和区域带动力的现代产业体系,大力发展以“蓉欧+”和自由贸易试验区为代表的开放型经济,使成都成为联通世界城市网络的经济节点。通过深度融入全球产业链、供应链、价值链、创新链,提升、重构全球资源配置、产业分工和商品定价体系的话语权。作为国家中心城市,成都的经济增长之路恰恰折射出中国经济发展的理念与思路,且将它们付诸于实践。譬如:把握运用经济发展规律,坚持供给侧结构性改革主线,紧扣产业“集群化、融合化、垂直化、生态化”的重大特征,坚持以产业生态圈和创新生态链为中心组织经济工作等,这些都成为指导成都城市经济治理及其机制探索的重要方法论。 在科技、文化环境营造中,成都积极弘扬中华民族优秀文化传统,传承巴蜀文明,发展天府文化,将成都自然风貌、乡土情怀融入城市文化形象乃至国家文化符号,通过加快建设国家创新型城市和具有国际影响力的区域创新创业中心增强可持续发展的创新动力,成都留给世界的“城市印象”不仅是悠久的“历史文化”,还有“绿色、开放、创新”的现代性色彩。一座城市的科技环境体现了其现代化程度,文化环境则彰显了其包容性空间,而科技和文化最终指向的是人。正如习近平总书记强调,“要坚持以人为本,推进以人为核心的城镇化。”人本导向、人文关怀、以文化人成为成都打造和谐社区、创业天地和人文城市的内涵式发展要素,从而增强成都对全球优质人力资源的吸引力,让成都更快融入国际社会。 在对外交往中,成都以中国内陆对外开放为战略支点,坚持通过“引进来”和“走出去”争取全方位深度参与全球治理。成都在经济、安全、交通、科技、文化、生态、城市治理等多领域与国外城市开展深度合作,以拓展国际合作空间,增强国际影响力,服务国家总体外交战略。随着“一带一路”建设的推进,成都正在加快建设成为西部对外交往的中心,成为面向国际社会的中国西部之窗。成都的开放观念和心态,不仅提升了城市的国际交往和交流合作水平,而且还加快了人才引进、招商引资以及输出成都制造和服务的发展步伐。 在互联互通中,成都构建起以国际直飞航线、“148”高铁圈为基础的现代化、立体化的交通网络体系,增强与世界城市的互动和往来,成为串联中西部、联通欧亚、通达全球的国际区域性交通通信枢纽城市。只有建立互联互通的交通网络系统,成都的对外交往才能“走得出”“引得进”。随着成都的国内外“朋友圈”不断扩大,成都将成为与沿海城市协同开放的内陆开放型经济高地和国家门户城市,这是中国参与全球治理、输出中国智慧的新通道。(作者:王辉耀,国务院参事、全球化智库(CCG)理事长、西南财经大学发展研究院院长;陈涛,西南财经大学发展研究院助理研究员、博士后)文章选自《成都日报》理论版,2017年9月8日

2017年9月11日 -

【每日财经新闻】中国留学生海归调查:第三轮归国潮开启“人才顺差”世纪拐点

近期,“八剑下哈佛,共聚科学岛”的话题广为流传,堪称继杨振宁、李政道后,海外留学人才回归祖国的又一段佳话。 在我国历史上,已有两次留学生“归国潮”,分别发生在上世纪50年代初和90年代初,2008年全球金融危机爆发以来,第三次“归国潮”便开始孕育,“八剑下哈佛”便是典型案例。 第三次“归国潮”有多大规模,如何量化?目前究竟有没有达到进大于出的拐点呢? 《每日经济新闻》记者通过梳理来自教育部等部门的数据,得出明确结论:中国留学生回归的世纪拐点已经到来,考虑时滞性因素,留学生回国人数已超过出国人数,这也是中国自上世纪以来的首次拐点,俗称的“海归顺差”已经出现,并且从各种数据指标所呈现的趋势看,这轮归国潮有望延续多年。 数据趋势:名义拐点有时滞 实际拐点已到来 2016年出国留学人员54.45万人,同比增长3.97%;留学回国人员43.25万人,同比增长5.72%。留学回国人员增长率首次超过出国留学人员。 从单个年份来看,2000~2016年,留学回国人数从9100人递增到43.25万人,增长了近48倍。记者咨询专业人士后发现,如果仅以当年回国人数与当年出国留学人数作比较,并不准确,这其中包含时滞性问题。一个留学生往往要在国外完成几年学业之后,才真正面临回国还是不回国的选择。 考虑到出国留学人员攻读本科、硕士和博士的学习时长有差异,经过一番数据交叉比对,《每日经济新闻》记者发现,若以一个留学生在外求学3年为均值,即以当年留学回国人数与3年前出国留学人数做比较,来考量留学生回国情况,早在2011年,我国就已经进入拐点期,即“进大于出”。 教育部留学服务中心提供的研究结果显示,自2008年“千人计划”启动以来,我国正在由高端人才流失国逐渐转为最主要的高端人才回流国。 这一结论背后,有坚实的数据指标支撑。 留学人员回流率是指同一时段内,留学回国人数占出国留学人数的比率,该数据是衡量国家海归情况的最权威指标,留学人员回流率的变化,可以直观反映出海外留学人员的流动状态,是测算留学回国人员规模的主要统计方法。 《中国统计年鉴(2015)》的数据显示,1978~2015年,中国出国留学的人数累计已达404.21万人。其中,126.43万人处于学习研究阶段,221.86万人选择学成回国,学成回国学生占已完成学业学生群体的79.87%。 从单个年份来看,2000~2016年,我国留学人员回流率从最低14.3%增长到峰值85.4%,回流率增长了近6倍。 然而,留学人员“返潮”也并非一路“高歌猛进”,而是经历了从缓慢发展到高速发展再到高位运行的“三段式”发展期,其变化轨迹直接印证近几年我国人才吸引磁力不断增强的事实。 《每日经济新闻》记者发现,2004年至2010年,我国留学人员回流率呈现小幅上涨趋势,每年的涨幅比率控制在10个百分点以内。比如2005年的回流率比2004年提高了8个百分点;2006年的回流率比2005年提高了3个百分点。 但2010年以后,我国出国留学人员回流率显著提高,呈现阶梯式上涨,比如2012年的回流率为68.3%,2013年的回流率则高达85.4%,一举提高近20个百分点,创下中国留学人员回流率最高峰。 此后三年,数据虽有微降,但却明显呈现高位企稳态势。 2014年的回流率为79.3%,比2013年降低5个百分点。2015年为78.1%,比2014年低1个百分点。而2016年回流率则与2015年基本持平。 如果仅凭此数据,似乎人才回流的拐点并没有到来,但这只是名义拐点未到,实际拐点已经出现了。 留学生出国,需要几年求学周期,如2016年出国留学的人数和当年回国的留学生肯定不是一批人,两者之间也并没有真正的相关性。 如果将出国留学人员在国外求学的时间因素考虑在内,采取错年度对比,则更能真实体现不同时间节点出国留学人员的回国数量和倾向。 比如2016年选择回国的留学生中,他们中的多数人刚刚在国外完成本科、硕士或者博士学位,这批留学生出国留学时间应在2013年前后,数值对应中也应将2016年留学回国人数与2013年前后的出国留学人数作为对比,这样更具可比性。 综合专家意见,考虑留学生出国求学的国别差异、学制年限以及不同学历的年限差别,《每日经济新闻》记者用当年回国人数对比3年前出国留学人数的差值变化,来观察留学生回国“进大于出”的实际拐点是否已经到来。 在此口径,记者对最近十年情况进行一番梳理后发现,2011年开始,拐点期真正到来,以往的留学人员逆差变为顺差。 2011年以前,当年留学回国人员数量,始终要小于3年前出国人数,并且年限越靠前,两者的差值越大,2010年当年的回国人数为13.48万人,而2007年出国留学人数则高达14.4万人,“逆差”将近万人。 若将时间追溯至2006年,“逆差”更大,当年回国人数仅为4.2万人,但2003年有多少人出国留学呢?多达11.73万人,差值达到7.53万人。 但情况在2011年发生了彻底改变。具体来看,2011年当年,留学回国人员总数为18.62万人,倒推至3年前的2008年,我国出国留学人数为17.98万人,两者出现“顺差”0.64万人,随后几年,这一趋势得以延续,留学回国人员始终居多。2012年~2016年的差值分别为4.39万人、6.85万人、2.48万人、0.94万人、1.85万人。 若将单个出国留学人员的归国迟滞期设置为4年和3年,则这一拐点期均在2010年便已经到来。 除了回流率,另一大标志是,2010年以来,中国出国留学人员增长率与留学回国人员增长率间的差距也在逐步缩小,甚至在2016年出现了“逆转”。 教育部公布的数据显示,2016年,我国出国留学人员54.45万人,比2015年增加了2.08万人,同比增长3.97%;留学回国人员43.25万人,比2015年增加了2.34万人,同比增长5.72%。留学回国人员增长率首次超过出国留学人员,高出1.7个百分点。 可供对比的是,在世纪之初的2001年,出国留学人员增长率比留学回国人员高81个百分点。 全球化智库(CCG)秘书长苗绿总结说,1978年以来,无论是人员数量还是增速,我国留学回国人员与出国留学人员长期处于大幅“逆差”状态。“然而当前,学成归国留学生总人数明显增加,与出国留学人员间的差距逐步缩小。“随着国内经济发展和就业领域的不断拓宽,未来这种趋势会越来越明显。” 薪资待遇:半数以上留学生薪资达到预期 留学回国人才在薪资水平上更具竞争力。调查显示,2012届国外读研毕业生归国三年后的月均收入,比同届国内读研毕业生高2102元。 如果说,留学人才回流率的统计仅仅是从宏观层面描绘我国海外留学人员的一个流动状态。那么,麦可思针对海外留学毕业生归国意愿的相关调查,则可以更加直观地反映出近年来中国海外留学生围绕归国问题的立场变化。 麦可思对2011届和2012届国外读研毕业生的跟踪调查数据显示,越来越多的国外读研毕业生三年后选择归国就业。 其数据显示,2012届的海外留学毕业生,在毕业三年后有65%居住地在中国内地,比2011届上升了3个百分点。 有意思的是,麦可思还就2012届海外读研毕业生半年后回国意愿做了调查,结论是:2012届留学生在毕业后直接选择回国的人员比例要明显低于毕业三年后归国人员的比例。 数据显示,以2012届国外读研毕业生为例,当年有意愿回国的占36%;留在国外短期工作的占33%;留在国外长期工作的占14%;不确定的占17%。但三年后,实际回到中国工作的留学生比例则超过65%。 针对为何海外留学毕业生归国存在3年缓冲期的疑问,毕业于美国密苏里州立大学的宋博告诉《每日经济新闻》记者,美国对于STEM专业领域内(科学、科技、工程、数学专业)的毕业生有特殊的照顾政策,比如提供推荐信,延长实习期等,导致部分留学生在毕业后不急于或者不能及时回到祖国。“但两三年以后,随着实习期结束,回国的群体效应就会显现出来。” 海外人才专属发展平台Lockin China联合全球名校中国职业发展联盟(GUCCU),以及招聘兄弟会发布的《2017海外人才就业分析报告》显示,54.8%的海归主要看重国内经济形势发展好,还有超过40%的人认为家庭、朋友圈都在国内,因此选择归国发展。 该报告显示,导致留学生回国的另一个因素是美国、英国以及澳洲移民政策收紧,留学生毕业后难以留在留学国家继续发展。而美国、英国和澳洲留学的学生就占比超过56%,因此造成了大批的海外留学生归国的现象。报告预计,2017年的归国人数预计突破60万,这个数字将明显超过今年出国留学的总人数。 国际人才蓝皮书《中国留学发展报告(2016)》的调查数据不仅佐证了麦可思的调查,而且其报告还显示:国外读研毕业生三年后超过半数居住在直辖市,发展优于国内读研毕业生。 “三年后,这些毕业生的主要去向是工作、继续深造和自主创业,海外读研的毕业生自主创业的比例要远高于国内读研的毕业生。”苗绿说。 留学人才回国比例逐年递增的同时,海外留学毕业生归国以后境况如何?他们的薪资水平是一个比较公允的瞭望指标。 教育部留学服务中心的调查则显示,在其受访过的留学回国人员中,大约50%的受访者期望月收入在5000~10000元。具有不同学位留学人员的期望收入水平和其自身学位的高低呈现正相关关系。在具有博士学位的留学归国人员群体中,约三成受访者期望月收入在10000~30000元。 从结果来看,与国内毕业生相比,海外留学生拿到手的薪资更具竞争力。 全球化智库(CCG)与智联招聘发布的《2017中国海归就业创业调查报告》显示,22.7%的海归税后月收入为6001~8000元,8001~10000元、10001~20000元的海归分别占比13.0%和13.7%,20001元及以上的占5.8%,这就意味着,超过五成的留学回国人员月薪水平在6000元以上。 与此同时,《每日经济新闻》记者还发现,据麦可思数据统计,2012届国外读研毕业生归国三年后的平均月收入是8103元,而同届国内读研毕业生三年后平均月收入为6001元。两者之间相差2102元。由此说明,留学回国人才在薪资水平上更具竞争力。 通过这三组数据的对比和印证,可以发现,从薪资水平来看,大多数海外留学人才回国后能够获得一份达到自己心理预期的工作。 苗绿在接受记者采访时也表示,良好的工作机会和国际化的薪酬待遇是吸引留学生回国的主要影响因素。 另外,国际人才蓝皮书统计数据还显示,超过40%的留学回国人员创业企业在1~3年内实现盈利。在3年内实现盈利的企业是主流,占36.8%。12.3%的企业在3~5年开始盈利,7%的5~10年实现盈利。 未来展望:海归就业扎堆个别城市现象缓解 数据显示,2016年备受海归青睐的十大就业城市分别是北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、南京、杭州、苏州和西安。 行业和城市是单个劳动力就业的经纬线。海归们会倾向在哪些城市工作,又偏爱哪些行业呢? 先看行业,国际人才蓝皮书数据显示,2016年,留学回国人员所从事的行业中,金融业占比最高,达到19.4%;传统制造和教育科研位列第二和第三,分别占到11.5%和10.8%。 其次是电子信息和专业服务,分别占9.6%和9.2%。此外,新闻传媒、咨询公司、房地产建筑、国家机关等行业人员占比也均在5%以上。 从整体来看,海归们从事的行业有几大特点:第三产业居多,知识密集型行业居多,行业平均薪酬较高,这与海归们在外留学工作所掌握的技能和本领也呈对应关系。 从动态来看,需要特别指出的是,与2013年相比,留学归国人员扎堆金融业的现象已经有了较大缓解。 根据国际人才蓝皮书2013年的调研结果,当年留学归国人员流向金融业的比例达到48.5%。除了金融业以外,其他行业所占比例均低于10%。比如当年排在第二和第三的教育科研和电子信息,占比分别为9.1%和8.7%,其它行业类占比反而超过11%。 除了就业领域扎堆现象有所缓解,留学回国人员地域扎堆的现象较以往也有所缓解。 根据《中国留学发展报告(2016)》,留学回国人员就业地域主要集中在一线城市和东部发达省份。 数据显示,2016年,备受海归青睐的十大就业城市分别是北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、南京、杭州、苏州和西安。其中,北京占比达到29.1%,位列第一。上海和广州位列第二和第三,占比分别为11.5%和6.1%。 而据《中国海归发展报告(2013)》的统计,当年海归就业地区排前三名的仍然是北京、上海和广州。但当年选择北京的归国留学生占比达到41.6%。与此同时,北京不仅仅是归国留学生的首选,而且从海归出国前的所在地来看,北京仍然居于首位。 但目前情况已经逐渐发生改变。曾留学澳大利亚的小李告诉《每日经济新闻》记者,从学校毕业后,身边同学扎堆一线城市offer的现象并不是很明显。“包括我自己在内,毕业后选择到杭州、苏州等二线城市就业,无论是生活成本还是就业竞争环境,都相对更低一些。”文章选自每日财经新闻,2017年9月7日

2017年9月8日