【中国海归】李四光:摘掉“中国贫油”帽子的地质力学之父

李四光,1889年生于湖北黄冈。1904年,学习成绩优异的李四光被选为官费留学生留学日本。他在日本待了7年,在这期间,他加入了孙中山领导的同盟会,是年龄最小的会员。回国后,他积极参加辛亥革命,组织码头工人、人力车夫运弹药上前线。正当他准备大干一番之时,辛亥革命失败了。面对如此情境,李四光下定决心专心搞科学技术,走“科学救国”之路。1913年,李四光获得赴英国官费留学的机会,开始了第二次留学生涯,就读于伯明翰大学采矿系。当时,英国是世界上工业最发达的国家,采矿业尤其发达,这使李四光清醒地认识到,工矿是实业的基础。要想国家富强,必须有充足的煤、铁等资源,而矿产资源的开发又必须依靠地质科学,所以李四光很快从采矿系转到了理科地质系。1918年,他获得了伯明翰大学自然科学硕士学位。

1926年,李四光发表了《地球表面形象变迁之主因》。1928年,又发表了《晚古生代以后海水进退规程》等论文。这几篇论文从理论上探讨了水圈运动到岩石圈变形、大陆运动到构造形迹等问题。1929年李四光提出了构造体系这一重要概念,并以此为基础建立了一系列构造体系类型。1941年,李四光在就“南岭地质构造的地质力学分析”的内容进行演讲时正式提出“地质力学”一词。1945年,他发表了论文《地质力学的基础与方法》,系统概括了地质力学理论。地质力学是结合力学与地质学的边缘科学,是用力学原理来研究地壳构造、运动及其起因。李四光从地质构造的现象入手,分析地应力的分布状况和岩石力学性质,探索力的作用方式进而探究地壳运动方式、运动规律和起源。1953年,李四光在运用地质力学理论对中国东部的地形构造进行了深入的分析之后,提出了“新华夏构造体系”的概念。这一概念的提出,对中国石油的勘探和开发起到了重要作用。

1915年至1917年,美孚石油公司的一个钻井队在陕北肤施一带花费300万美元打了7口探井,后来因没什么收获而放弃了。1922年,美国斯坦福大学教授布莱克威尔德在调查了中国的地质情况后写了《中国和西伯利亚的石油资源》一文,得出结论:“中国贫油”。中国由此被扣上了“贫油”的帽子。但是,李四光根据自己的研究,于1928年提出:“美孚的失败,并不能证明中国没有油田。”1953年,当毛泽东等国家领导人向李四光咨询中国是否有石油时,他根据多年来在地质力学方面的研究,以“新华夏构造体系”为基础回答说:“在我国辽阔的领域内,天然石油资源的蕴藏量应当是丰富的。松辽平原、包括渤海湾在内的华北平原、江汉平原和北部湾,还有黄河、东海和南海,都蕴藏有石油。”1955年,全国性的石油普查勘探工作开始,李四光指挥普查人员,以地质力学为依据,在200多万平方公里的中、新生代沉积盆地进行了程度不同的石油普查。在普查中他们共打了3000多口普查钻井,总进尺达120多万米,初步摸清了中国石油地质的基本特征,证实中国实际上有着极其丰富的天然石油资源。这次石油普查工作取得了大量的地质资料,也基本摸清了中国石油地质的基本状况,证实了李四光关于我国有着丰富石油资源的判断。相继发现的大庆、胜利、大港、华北、江汉等油田,树立起了中国石油工业史上一座不朽的丰碑。这不仅摘掉了“中国贫油”的帽子,也很好地佐证了陆相生油理论和李四光创立的地质力学理论。

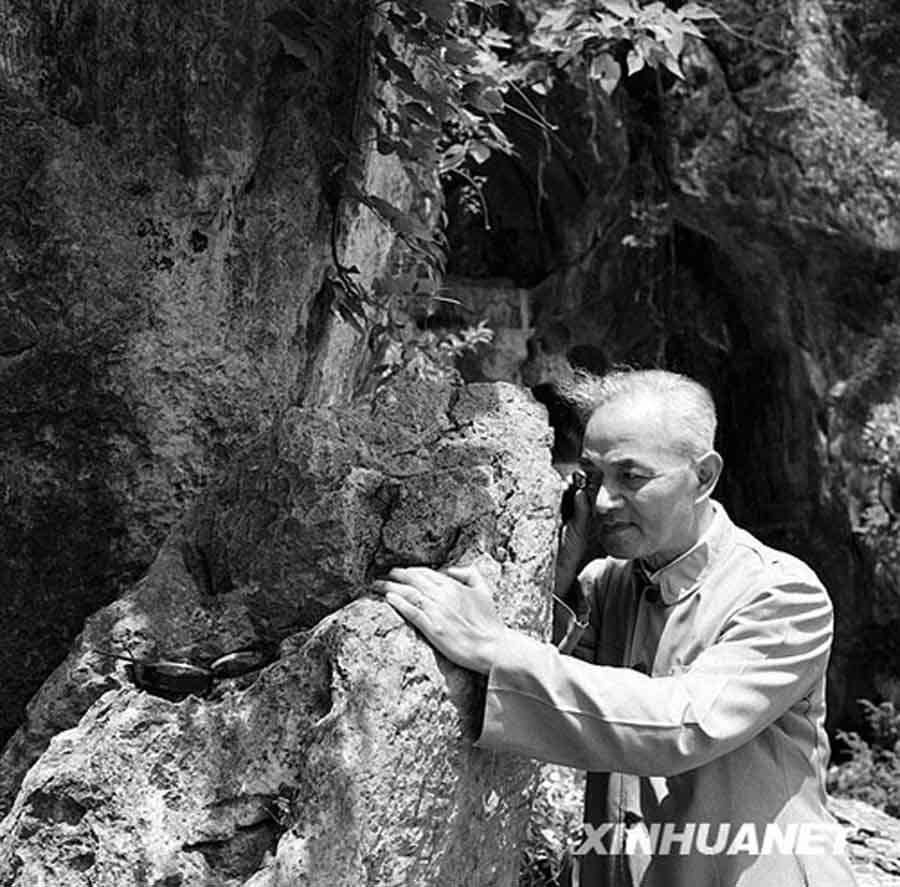

除了在石油勘探方面建立的不朽功勋之外,李四光在其他领域也是成绩卓著。1928年,他组织筹建了地质研究所并出任所长。1936年,李四光再次考察黄山之后,写了一篇题为《安徽黄山之第四纪冰川现象》的论文,文章及附上的冰川现象的照片,引起了各国地质学家的注意。德国地质学家费斯曼在实际考察了黄山之后,称赞说:“这是一个翻天覆地的发现。”因为这推翻了“中国不存在第四纪冰川”这一中国地质学界的定论。1944年到1946年,在重庆大学担任教授时,他又创立了中国第一个石油专业。

不过,他的名字变得家喻户晓却是在唐山大地震之后。在此之前,李四光曾经提醒从事地震研究的科研人员要注意河北河间、沧州、唐山,渤海,云南通海、彝良、大关,四川炉霍、松潘等地区,这些被李四光提到的地方后来大都发生了地震。在许多人认为地震是无法预测的情况下,李四光却证明地震是可以预测的。直到逝世的前一天,他还跟医生说:“只要再给我半年的时间,地震预报的探索工作,就会看到结果的。”

2009年9月,李四光入选100位新中国成立以来感动中国人物。同年10月,国际编号为137039的小行星被命名为“李四光星”,以纪念他为中国地质找矿、环境地质、水文地质地震、地质等领域作出的巨大贡献。

本文选自《百年海归 创新中国》,主编王辉耀,人民出版社