CCG发布《粤港澳大湾区人才发展报告》| 大湾区经济实力雄厚,经济呈平稳高速增长

引 言

随着全球科技的发展和经济结构的转型升级,全球国家间的竞争日益转变为“人才战争”。根据联合国经济与社会事务部发布的《2017年国际移民报告》,2017年全球移民人口达到2.58亿,其中有74%为20-64岁的劳动人口。 各主要发达国家和经济体,如美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、新加坡等,相继根据自身特点和优势建立起吸引国际人才的制度体系和环境,抢占“人才大战”的先机。改革开放后中国移居海外的新华侨已经接近1000万 。与此同时,新生代劳动人口减少,老龄化进程加速,人口红利逐渐消失,引进优质人才迫在眉睫。

粤港澳大湾区建设,作为中国积极推动区域合作的一个重要决策,对于支撑“一带一路”建设,推动港澳参与国家发展战略,保持国家长期繁荣稳定具有重要意义。如果说纽约湾区是“金融湾区”,旧金山湾区是“科技湾区”,东京湾区是“产业湾区”,那么未来粤港澳大湾区的定位就是“人才湾区”。粤港澳大湾区的发展离不开科学技术的创新,人才、教育是带动科技、工程、推动创新的重要动力。粤港澳大湾区在全球人才战争中积极发力,特别是广州和深圳,“人才新政”不断升级。珠海、佛山、中山等地也出台更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,人才工作的重要性进一步凸显。在新的时代背景下,粤港澳大湾区如何构建具有国际竞争力的人才制度体系,抓住国际人才“抄底”机遇,加大国际人才引进力度,实现弯道超车尤为关键。

经济基础与产业链互补为人才提供发展的基础

1

大湾区经济实力雄厚,经济呈平稳高速增长

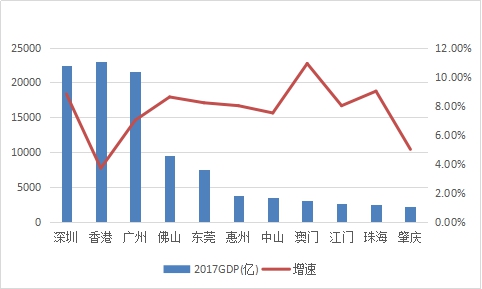

根据目前最新的GDP数据来看,2017年粤港澳大湾区“9+2”城市GDP总额首次突破10万亿人民币,其中,香港实现GDP 23049.14亿元 ,增速3.7%,经济体量位居粤港澳大湾区第1名;深圳实现GDP 22438.39亿元,增速8.8%,暂居大粤港澳大湾区第2名;广州实现GDP 21500亿元,增速7%,粤港澳大湾区第3名;澳门实现GDP 3102亿元,增速10.9%,粤港澳大湾区第8位。2017年珠三角九市经济总量占广东省的75%,粤港澳大湾区11市经济总量占全国12%。依托世界级海港群和空港群,粤港澳大湾区的港口集装箱吞吐量、机场旅客量、进出口贸易总额等在全球湾区中独占鳌头。

图1-1 粤港澳大湾区城市2017GDP表现

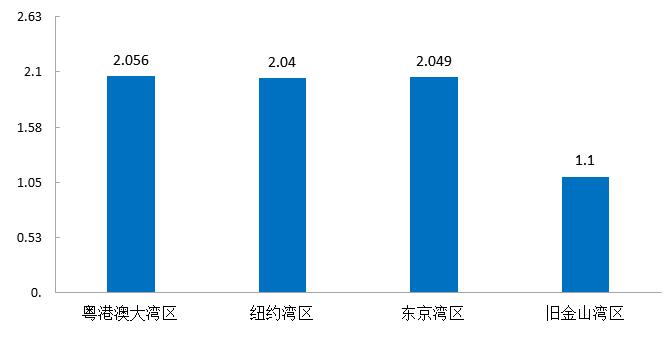

粤港澳大湾区总体经济增速平均在7%以上,2016年经济增速(较2015年增长7.9%)分别是纽约湾区、东京湾区、旧金山湾区的2.26倍、2.19倍和2.93倍 。按照粤港澳大湾区年均增长7%,纽约湾区年均增长3%,旧金山湾区年均增长5%,东京湾区年均增长2%计算,由预测模型计算结果,粤港澳大湾区将在2022年超过东京湾区和纽约湾区,在世界四大湾区中GDP总量第一。

图1-2 2022年粤港澳大湾区与世界三大湾区经济总量预测

2

大湾区产业优势互补,第三产业比重逐步增加

粤港澳大湾区的九个市和两个特别行政区处在微笑曲线不同位置上,这三个地区形成了产业优势的互补。珠三角作为全国乃至全球重要的制造中心,产业基础雄厚,具有较完善的产业链。香港的制造业占比仅在7%左右,其支柱产业是仓储物流、金融类及专业服务等现代生产性服务业,发展水平国际领先,其先进性能够带动珠三角制造业的发展;同时,澳门与葡语系国家贸易联系密切,成为葡语系国家的“精准连络人”。同时,珠三角核心城市与两翼的城市可以实现协同发展,例如珠海的高端制造业可以跟中山的专业市场基地进行互补,广州的先进制造业和高端服务,可以跟佛山的产业基础互补等。

从产业分布与发展趋势看,2016年珠三角九市三大产业比分别为1.78:42.14:56.08。其中,第三产业的比重呈逐步提升态势,服务业占主导格局基本形成。2016年香港、澳门第三产业占比分别为92.2%和93.35%。 一般而言,第三产业比重高的地区,金融与商贸服务发达,为创新、创业提供了天然土壤。随着珠三角九市产业转型升级,从传统产业向高端制造业以及产品研发、现代服务业等价值链高端延伸,将会吸引更多港澳人才、国际人才等高端人才在这里集聚,为打造具有吸引力的国际人才特区提供物质基础。

图1-3 粤港澳大湾区11城市产业布局

文章选自全球化智库(CCG)报告《粤港澳大湾区人才发展报告》