智库人才清单 | CCG研究

智库最宝贵的资产是人的大脑,一流智库建设能否成功最终取决于能否拥有一流人才;独立性是智库的根本价值所在,财务独立更容易保障思想独立;影响力是智库存在的理由,也是智库建设中应着力锻造的无形要素。

智库的声誉与研究质量有赖于智库能够吸引到的董事会成员、研究人员、工作人员等智力资本。

—— 安德鲁•西雷

(Andrew Selee)

智库是知识精英的港湾、学术建议的源泉,全球“智慧大脑”碰撞与交流的国际平台,常被形容为一个国家的“智商”。智库拥有的核心资本是智力资本,它不仅是一种静态的无形资产,更是一种思想形态的过程,一种达到目标的方法。

会聚有智慧的人

智库是产生思想的地方,智力资本是智库的核心资本。正所谓“多士成大业,群贤济弘绩”,这一点在这些国际知名智库的运营中体现的淋漓尽致。

有着“白宫第一智囊”“超级智库”“大脑集中营”等诸多标签的兰德,可谓人才济济。这一点单从兰德理事会成员名单就可窥见一斑,截至2015年5月,兰德理事会成员共有28人,其中包括前美国国防部部长查克•哈格尔(Chuck Hagel)、前美国劳工部部长安•麦克拉夫林•考罗劳格斯(Ann McLaughlin Korologos)、前克林顿政府海军部部长理查德•丹泽格(Richard J. Danzig)、前瑞典首相卡尔•比尔特(CarlBildt)等众多政界名人。“有过政府工作经历的人,往往较之高学历研究人员对政策问题有着更为深刻的洞察力”,这大概就是兰德选择这些来自政府部门的离职高官与专家的重要原因吧。兰德的研究团队往往以名校出身的年轻博士作为“新鲜血液”,与此同时,兰德还充分利用美国智库体系研究人员高度流动的特点,延揽各大智库著名专家。

外交关系协会向来都是美国政商两界重量级人物的云集之地。从小罗斯福政府的国务卿亨利•史汀生(Henry Stimson)到杜鲁门政府的国务卿迪安•艾奇逊(Dean Gooderham Acheson),再到尼克松政府与福特政府的国务卿亨利•基辛格,从美国前总统乔治•布什到比尔•克林顿……外交关系协会的4000多名终身会员都是在美国外交界和商界取得过杰出成绩的重量级人物。

“尽你所能和最优秀的人一起工作”,这是里斯本委员会(The Lisbon Council)的工作原则。长久以来,这家智库会为每个项目寻找最好的人才,这使得他们有机会与世界上最杰出的人才一起工作,比如前国际货币基金组织欧洲部负责人、麦肯锡全球研究所创始主任、顶级经济学家、经济合作与发展组织负责人、总统经济建言顾问等。

智库依靠人才生产思想,知道如何发掘人力资本是智库最重要的技能之一。 那么,智库究竟需要什么人才呢?

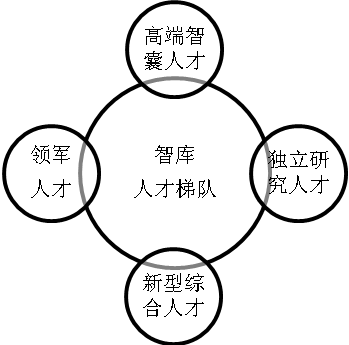

对智库来说,发展人力资本不仅仅是一个吸引最好的研究人才的问题,而是牵涉到从研究人员到执行推广再到财务行政的整个组织的问题。实际上,智库的资金筹集、推广和行政都是保证研究高质量的产出与传播的关键。我认为,智库的“高级人才库”主要由四类人才组成:领军人才、高端智囊人才、独立研究型人才以及新型综合人才。

图3.1智库人才清单

领军人才

“智库最关键的就是要靠领军人才,领军人才是人才中的人才,是决定一个智库研究水准高低的关键因素。” 。智库领军人才的重要性不仅仅在于人才本身,更重要的是领军人才可以利用自身的号召力,吸引和凝聚一大批优秀的专家学者,整合包括智力资源在内的多种资源。某种程度上,领军人才的视野和影响力决定了一家智库往哪个方向走以及最终能走多远。正如美国传统基金会创始人埃德温•福尔纳所言,“如果传统基金会没有一个合适的领导者是不可能取得今天的成就的。”

国际知名智库的领军人才大多由知名人士担当。

彼得森国际经济研究所(The Peterson Institute for International Economics)创始人C. 弗雷德•伯格斯滕(C. Fred Bergsten),是美国知名经济学家,在创立研究所之前,他曾先后在国家安全委员会、美国国务院等政府机构任职。

布鲁金斯学会总裁由美国前总统克林顿夫妇的密友斯特罗布•塔尔伯特(Strobe Talbott)担当,塔尔伯特同样是一位横跨媒体、政府、学术界的重量级人物,他曾在《时代》杂志工作21年,后进入美国国务院,历任美国巡回大使、国务卿特别助理和副国务卿等职。2014年2月,布鲁金斯学会约翰•桑顿中国中心迎来了一位华裔主任,他就是我在布鲁金斯学会做访问研究时的同事李成。李成长期致力于中国政治体制和领导层研究,被海内外学术界公认为该领域的权威,尤其是他对中国政治精英的代际研究,产生了很大的学术影响力与现实影响。

CCG的联席主席陈启宗是香港恒隆集团主席,也曾是国际著名智库亚洲协会的联席主席。被誉为香港商界最国际化的领军人物。陈启宗先生一直关注与支持公益慈善事业,捐助了众多智库、基金会与大学,他积极推动中美两国的友好发展,被称为中美“民间外交大使”。陈启宗先生强调中国未来的发展,需要智库的建言献策与发挥民间外交的桥梁作用。

智库的领军人才需要具备什么样的素质呢?

美国著名的公共政策研究专家约翰•金登(John W.Kingdon)认为,智库的领导者“与众不同的特质类似于企业创业人士的特点,他们愿意投入时间、精力、名誉、金钱等资源,寻求一种未来的回报,他们这样做,是为了推广他们的价值观,促成公共政策。”

詹姆斯•麦甘教授提出,“一个成功的智库领导者需要具备三种素质:优秀的领导能力与沟通能力;充分了解政策制定者及政策制定过程;具备筹款和财务管理等能力。”

长期活跃于公共政策领域,曾任美国科罗拉多州参议员的John K. Andrews, Jr.认为,智库的领军人才应该是个多面手,需要懂管理、懂政治、懂研究、懂写作、懂编辑、懂市场、懂销售、懂筹资、懂演讲……同时每周还可以在工作上至少投入60个小时。

在我看来,智库的领军人才应该具备战略性与前瞻性的眼光,能够对机构进行准确的定位,把握好前进的大方向,可以对风险与机遇有一个很好的预判;最好具备政产学等跨界多元的工作阅历,在具有深厚研究功底的同时,还有丰富的决策经验与建言献策渠道以及运营管理方面的经验;能够对政府、媒体、公众进行思想传播,具有强大的感染力与影响力。

高端智囊人才

很久以来,我一直有阅读《外交》杂志的习惯,对其主办智库外交关系协会也早有耳闻。这家诞生了近百年的智库始终汇聚了美国政商两界的重量级人物:美国前总统乔治•布什、比尔•克林顿、美国前副总统迪克•切尼、美联储原主席格林斯潘、国防部原部长拉姆斯菲尔德、原世界银行行长保罗•沃尔福威茨等。如此看来,《新闻周刊》称其为“美国外交政策的权势集团”也并不为过。

高端智囊人才需要拥有自己参政议政的渠道,能通过著书立说传播思想、影响决策。这类人才来源于前政府高官以及对政府有影响力的知名学者,要吸纳这种人才,除了智库本身要有足够吸引力,还有赖于“旋转门”机制的健全和完善。其实,目前国内不少智库都意识到“旋转门”的重要性,开始积极延揽有影响的离退休官员到智库任职,比如盘古智库的学术委员会就拥有不少政界学术委员。很多社会智库的负责人还是人大代表、政协委员等,这就使得社会智库已在事实上成为中国式“旋转门”的主要承载体。CCG经过多年实践,探索打造出一支由高端智囊人才组成的顾问委员会队伍,成员包括原国务院新闻办公室主任赵启正,原铁道部部长、欧美同学会原常务副会长傅志寰,中共中央对外联络部原副部长于洪君,原外交部副部长、国务院侨务办公室原副主任何亚非,全国人大外事委员会副主任、人社部原副部长王晓初,原商务部副部长张祥,原教育部副部长章新胜,中国国际经济交流中心副理事长魏建国,中国科协副主席陈章良等国内有多年资深政府经验的高层领导人士。他们丰富的政府工作阅历与政策制定经历,对我们来说是一笔宝贵的财富,成为CCG为国家建言献策的重要渠道。

独立研究人才

布鲁金斯学会被誉为“没有学生的大学”,其中一个重要原因就是学会的研究人员拥有极强的学术积淀,他们的思想、观点在学术界拥有很大的影响力。约翰桑顿中国中心主任李成在接受《瞭望东方周刊》采访时曾透露,布鲁金斯学会对于研究员的要求极高,录用过程和学术标准与哈佛、耶鲁等名校非常相近,学会要求研究员应是所在领域的“学术领头羊”。兰德的研究员在社会上有“兰德学派”之称,光诺贝尔奖得主就不下五位 。卡托研究所同样汇集了爱德华•克里恩(Edward Crane)、汤姆• G.帕尔默(Tom G. Palmer)、罗杰•皮隆(Roger Pilon)等知名学者,和弗里德里克•哈耶克、詹姆斯•M.布坎南、弗农•史密斯等诺贝尔经济学奖得主。正是在研究人员的配置和要求上“煞费苦心”,才成就了智库的学术影响力。

一般来说,欧美智库的研究人员分为以知名学者为主体的常驻研究人员、以合同形式聘用的项目研究人员以及访问学者等几种类型。布鲁金斯学会、卡内基国际和平基金会、外交关系协会等智库拥有一定数量的内部研究人员,这些高级研究员或者具备长期的政府部门工作经历,或者具有深厚的学术研究积累,或者两者兼备。当然,这些智库还为高级研究员们配备了大量的研究助理。除了常驻研究人员,大多欧美智库都会充分利用访问学者以及非常驻研究人员。

目前,中国智库各种名头响亮的“权威”和“专家”并不少,但真正潜心做研究的独立研究型人才严重匮乏。这种局面的改变,还有赖于知识精英阶层的培育、智库独立性的加强以及对研究型人才的培养。

新型综合人才

詹姆斯•麦甘认为,今天的智库对人力资源的要求与之前已大不相同。单纯的学者型人才并不能满足智库的需求,智库还需要具备管理能力、筹集资金能力、与媒体和大众有效沟通能力的人才。对此,我也有同感,几年前,我们在吸纳人才的时候,主要强调人才的研究能力,今天,我们不但看重个人的研究能力、独立思考能力和创新能力,同样强调管理能力,尤其是懂得非营利机构运营管理,能够使智库内部资源实现优化配置,提高智库运营效率的人才,是我们迫切需要的。

本文选自《大国背后的“第四力量”》,苗绿、王辉耀 著,中信出版社