全球化(globalization)一词,是一种概念,也是一种人类社会发展的现象过程。全球化目前有诸多定义,通常意义上的全球化是指全球联系不断增强,人类生活在全球规模的基础上发展及全球意识的崛起。国与国之间在政治、经济贸易上互相依存。全球化亦可以解释为世界的压缩和视全球为一个整体。二十世纪九十年代后,随着全球化势力对人类社会影响层面的扩张,已逐渐引起各国政治、教育、社会及文化等学科领域的重视,引发大规模的研究热潮。对于“全球化”的观感是好是坏,目前仍是见仁见智,例如全球化对于本土文化来说就是一把双刃剑,它也会使得本土文化的内涵与自我更新能力逐渐模糊与丧失。

- CCG南方国际人才研究院

- CCG北方国际人才研究院

- CCG一带一路研究所

- CCG世界华商研究所

- CCG数字经济委员会

- CCG南方国际人才研究院图片

- CCG北方国际人才研究院图片

- CCG世界华商研究所图片

- CCG一带一路研究所图片

- CCG数字经济委员会图片

- 成为系列论坛会员

- 成为系列论坛会员联系

- 概况介绍

- 兼职研究员

- 未分类

- 概况

- 全球化

- 全球治理

- 美国

- 国际人才政策

- 中美贸易

- 国际教育理念与政策

- 中国开放指数

- 新闻动态

- CCG品牌论坛

- 中国与全球化论坛

- 学术委员会专家

- 主席/理事长

- 中文图书

- 品牌论坛

- 研究合作

- 重点支持智库研究与活动项目

- 概况视频

- 主任

- 香港委员会名誉主席

- 关于

- 团队

- 国际关系

- 国际组织

- 加拿大

- 华人华侨

- 国际贸易

- 来华留学

- 区域与城市

- 媒体报道

- 二轨外交

- 中国企业全球化论坛

- 高级研究员

- 资深副主席

- 英文图书

- 圆桌研讨

- 建言献策

- 概况手册

- 副主任

- 理事申请

- 香港委员会名誉副主席

- 顾问

- 研究

- 国际移民与人才流动

- 区域合作

- 欧洲

- 中国海归

- 来华投资

- 出国留学

- 大湾区

- 活动预告

- 名家演讲

- 中国全球智库创新年会

- 特邀高级研究员

- 副主席

- 杂志

- 名家演讲

- 媒体采访

- 年报

- 秘书长

- 企业理事

- 香港委员会主席

- 国际顾问

- 国际贸易与投资

- 一带一路

- 亚洲

- 留学生

- 对外投资

- 国际学校

- 动态

- 名家午餐会

- 中国人才50人论坛

- 特邀研究员

- 理事长

- 媒体采访

- 文章投稿

- 副秘书长

- 活动支持

- 香港委员会副主席

- 国际教育

- 非洲

- 数字贸易

- 活动

- 智库圆桌会

- 常务理事

- 智库访谈

- 国际合作

- 总监

- 中国留学人员创新创业论坛

- 研究员

- 研究支持

- 香港委员会常务理事

- 国内政策

- 拉美

- 专家

- 理事

- 直播

- 捐赠支持

- 主管

- 中国国际教育论坛

- 个人捐赠

- 前瞻研究

- 澳洲

- 咨询委员会

- 企业理事

- 其他

- 捐赠联系

- 中东

- 成为理事

- 研究报告

- 建言献策

- 出版物

- 理事申请联系

- 智库研究

- 音视频专区

- 联系我们

- 观点

- 捐赠

- 工作机会

- 香港委员会

-

吕克俭:努力构建新型中日经济合作关系

文章选自国关国政外交学人,2020年3月29日

2020年3月31日 -

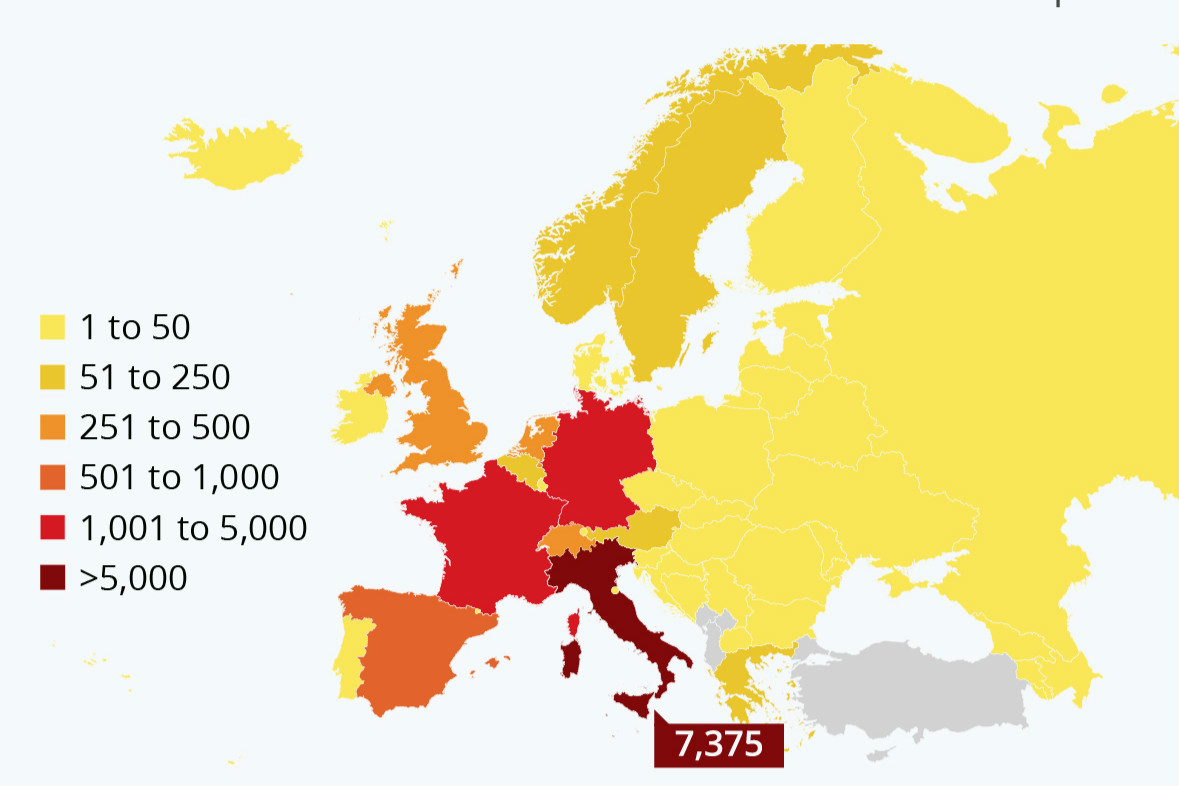

崔洪建:欧洲为何会成为当前世界疫情的中心?

2020年3月25日,全球化智库(CCG)以“中国经验能否为世界所借鉴?疫情折射的全球化问题与趋势”为主题举办线上研讨会。会上,CCG特邀高级研究员,中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建就当前欧洲成为世界疫情中心的原因进行分析,并从经济、政治、一体化和国际形势等角度出发总结疫情对欧洲的影响,最后提出中国在欧洲防疫过程中国的角色变化,下阶段中欧应重点加强医疗公共卫生领域及经贸上的合作。

2020年3月31日 -

丁一凡:疫情让人们重新思考社会组织方法和个人行为观念

2020年3月31日 -

陈文玲:疫情给全球治理带来了什么经验教训?

2020年3月25日,全球化智库(CCG)以“中国经验能否为世界所借鉴?疫情折射的全球化问题与趋势”为主题举办线上研讨会,来自相关领域的专家、学者和企业家就疫情下的中国经验与国际合作、疫情对全球化发展的影响及其所折射出的全球化问题等话题展开交流研讨,为各国一道战胜疫情贡献智慧。会上,CCG学术委员会专家,中国国际经济交流中心总经济师陈文玲就新冠疫情在全球的蔓延现状和影响,以及国内外控制疫情方面的举措等进行了分析,提出东西方文化的差异和一些国家对中国的认同感和认识误区是造成境外疫情爆发的一个因素,疫情或为引发人的思想革命以及国际政治、经济、外交、经济格局的演化的导火索。 以下为陈文玲发言全文: 各位听众朋友,我今天想围绕这个主题说三句话。 第一句话,雪崩的时候,没有一片雪花是无辜的。 这场疫情验证了人类确实是命运共同体。疫情没有国界,病毒是人类共同的敌人。由于疫情在全球的蔓延,刚才主持人讲到了,全球确诊病例已经超过40万,疫情正在180多个国家蔓延,形势非常严峻。OECD3月2日调整了对世界经济的预期,当时中国境外的病例不到10000例,那时调整对世界经济的预期从原来增长3.3%下降到2.4%,如果疫情向更多国家继续蔓延,也不排除降到1.5%。IMF主席3月25号预测,这一场新冠疫情将导致全球经济在2020年进入衰退,而且衰退的程度将比2008年全球金融危机更为严峻。 病毒疫情是不分国家、不分个人、不分团体,它是人类共同的敌人。所以在疫情发生的时候,没有一个国家可以幸免。很多老百姓不能幸免,我们也可以看到,很多政客也都不能幸免。在病毒面前,人人是平等的,各个国家是平等的。所以我说,当雪崩到来的时候没有一片雪花是无辜的。 第二句话是,东西方文化的差异和一些国家对中国的认同感和认识误区,导致了中国境外原本可以避免的一场全球性大灾难。 如果说世界对中国的认同感非常强的话,如果东西方文化没有那么大差异的话,那么中国创造的时间窗口和机会窗口,我想不会被这样白白浪费掉。下面从四点上来看世界对中国的认同感,对中国经验、中国做出的努力不够珍惜。 第一,中国通过殊死努力创造的时间窗口,并没有被珍惜。中国创造时间窗口,是从1月23号武汉封城,然后一直到3月23号中国宣布这场疫情基本结束,疫情在中国国内基本阻断。我们经历了接近两个月的时间,基本上控制了疫情,取得决定性的胜利,为世界赢得了2个月的时间窗口。 但是现在的疫情在全球加速蔓延,意大利、美国、西班牙法国、德国、英国、瑞士、瑞典等国家蔓延得非常快。在疫情蔓延开始的时候,有的国家根本没有把中国的创造的机会窗口当回事,认为我们国家做得很好,不需要做准备;有的国家提出“群体免疫” ,准备60%-80%的人感染后产生抗体;有的国家采取不戴口罩、不隔离,不检测、不上报的“四不主义”。所有这些国家的应对对策,现在看来是失败的。中国创造的时间窗口,没有被珍惜。全球到今天,我看到最新的数字,除中国以外已经增加到33万多人的确诊病例,加上中国已经超过40多万例了。意大利确诊病例已超过6万人,接近7万人。美国现在确诊病例已到了5万多人。我认为,现在全球疫情的形势非常严峻,也就是说,这些国家对世卫组织的警告,对中国创造的经验、创造的时间窗口,世卫组织一再提醒各国要感谢、要抓住做好准备,但是不仅没有引起一些国家的重视,而且也没有采取正确的对策。 第二,中国创造的经验做法,可惜没有被重视。比如说,中国从1月7号开始,习近平主席连续7次召开了政治局常委会,对于整个中国的疫情防控,统一指挥、统一部署、统一指导,国务院成立疫情抗击的联防联治联动机制,各个部委协同配合。一线的白衣天使进行救治,快递小哥、警察、社区工作者、商业上的物流配送的人员1亿多人,忙碌在抗击疫情的第一线。其他的13亿人宅在家里,一声号令,说不动就不动。武汉封城封了60天,现在连续3天零增长。中国有效的做法,包括整个国家的统一指挥、统一调动、统一部署、统一行动,政府和民众是高度一致的,企业和政府是高度一致的,我们的医疗救助人员和患者的努力是高度一致的。在1月23号武汉封城之后,中国采取早发现、早报告、早隔离、早治疗。 像这些有效的做法,开始的时候并没有被一些国家所吸收,很多国家还是任其发展,有的国家说封城或者甚至封国,但是都是形式主义的。像美国纽约,允许患者在家封闭期间下楼去遛狗,有的人让狗一天要下30多次楼,把狗都累趴下了。一些国家并没有吸收中国的经验,中国这些有效的做法并没有被重视,也没有模仿到其真谛。 第三,中国有效的治疗救治方法和路径,可惜没有被吸纳。有的国家把希望寄托在西方的救治方式上,强调的就是疫苗,强调的是西药,是化学药品,什么时候能出来?都在翘首以盼。中国确诊病例8万多人,其中有73,000多人已经治愈。靠什么?90%靠的是中医药,然后加上西医的生命支持和重症救治,中西医结合取得了这场抗击疫情的胜利,而且病死率不到2%,武汉3%左右。我们看到意大利病死率接近10%。我认为,中国的这种有效的治疗方法,特别是中医药,没有被认知,没有被应用,这是非常遗憾的。 世卫组织到中国考察后发表讲话,以及和中国发布的联合报告,说治疗新冠肺炎,唯一有效的药物就是瑞德西韦,也把目标放在了西药上面。根据3月23号在中国国新办的抗击疫情新闻发布会数据,这次抗击疫情从全国抽调的4万多名驰援武汉的这些医疗人员中,有4900名是中医药人员,占驰援队伍的13%。其中三名院士是非常有名的,还有数百名中医专家。全国有74,187位患者使用了中医药,占患者总数的91.5%。其中湖北61449位患者使用了中医药,占患者总数的90%。这就是中国抗击疫情的密码,这是中国抗击疫情取得决定性胜利的一个重要原因,中国用自己几千年长盛不衰的医术,赢得了时间和生命。但是,这并没有被重视,没有被采用,所以这是非常大的一个遗憾。 第四,中国的教训和不足,可惜也没有被汲取。比如说在疫情开始的时候,一些地方政府的信息透明度问题;医疗救治人满为患、不能应收应治等问题。但是,在以习近平为核心的党中央领导下,我们很快扭转了这个局面。10天建成的火神山、雷振山,5天到6天建立了16座方舱医院,实现了应收尽收,应治尽治。 中国的经验做法并没有得到重视和吸取。有的国家说,我们要实行群体免疫,可能要有60-80%的人感染病毒,产生了抗体,从而控制疫情。连德国政府都说,我们可能要有4000万人准备感染。美国的一个州的州长说,我们准备让所有的老年人做出牺牲,来保证美国的经济增长,老年人在美国是几千万人,拿着几千万人的生命当儿戏,怎么会重视这场疫情的防控?我认为,非常遗憾的还有中国的教训,还有中国的不足,这些也没有被吸取。美国政府直到3月17号才承认,并且宣布国家进入紧急状态。 但是这一宣布就真紧急了。3月9号、3月12号、3月16号、3月18号,美国股市4次熔断,美国开始大放水实行无限量的宽松货币政策。但是到底能不能救市呢?即使放水把股市刺激起来,如果疫情不能解决,你又怎么来救命呢?今天纽约市长向中国求救,说现在我们需要3万台呼吸机,可我们才有5000-6000台。纽约州政府跟美国联邦政府提出了应急要求,至今都没有答复,所以现在开始向中国求救,进口第1批1.5万台呼吸机,还需要很多口罩、防护服等。当然,中国毫无疑问会答应他们的要求抓紧出口。 可以说,实际上美国的疫情是控制不住的,所有的消息都是通过彭斯专班来向外公布的。中国的经验做法,中国创造的时间窗口,中国的医术,中国统一的行动,以及中国的教训,并没有被世界很多国家吸收和认同。这其中反映了一个深层次的东西,即东西方文化的差异,反映了这些西方国家对中国崛起、对中国文化、对中国医术、对中国理念、对中国政府的这些做法的不认同,一些国家一些人甚至是向中国泼污水,甚至是恶意诽谤。 比如武汉封城,他们批评我们侵犯人权,但是他们封城、封国,那么多的军队上街去巡逻,限制人身自由,这又是什么呢?难道就没有侵犯人权吗?这就是东西方文化的一个巨大差异,更深层次我认为是东西方文明的一个大对决。中医中药,我们救了那么多的人,取得这么好的医疗效果,为什么非要说新冠肺炎无药可治,为什么对中国创造的古老而又现代的医术不能给予承认呢?包括世卫组织都说,唯一的可以用的药就是瑞德西韦,这难道不是很大的一个笑话,或者是一个很大的讽刺吗?所以,中国的经验能不能用?完全可以用,为什么不用呢?东西方文化差异,对中国的认同感。 第三句话,人类的确是命运共同体,太平世界,环球同此凉热。 全球这么快、这么严重的疫情,给我们一个很大的启示,就是人类要重新认识我们生存的星球,人类是命运共同体。我们要重新认识,人类自己的行为方式,包括我们的生产方式、生活方式、生命方式,以及生存方式。我们到底怎么能和大自然保持一个像中国古老文化所说的天人合一,道法自然。这不仅仅需要中国要反思,而是全球各国或者每个人都要反思。我们要重新认识人类的思维方式。人类的科学技术已经进入了量子时代,互联网、物联网、大智移云,但是我们人类的思维方式,特别是一些国家一些人的思维方式,还停留在旧石器时代,他们还是以邻为壑,把一个国家利益或者个人的利益凌驾在其他国家利益和他人利益之上,强权争霸,非此即彼,非敌即友。 这样的一种国际关系,这样一种思考国际关系的思维方式,如果不放弃的话,人类什么时候能够和平?什么时候能共同发展?什么时候能够共同抗击人类面临的这些灾难?包括新冠肺炎疫情,包括天灾人祸,接踵而至,人类到底怎么生存?只有你一个国家你能生存吗?其他国家都需要被消灭吗?只有一个国家强大伟大第一,别的国家不能发展吗?这是什么样一种思维方式?人类还需要重新认识我们到底要重新构建一个什么样的国际秩序? 我觉得,这场疫情确实在人类历史上,是一次会导致全球政治、经济、外交、文化格局发生大变局的灾难,也是百年未有之大变局的一个导火索,或者叫做一个引线。 更漫长的变革过程在后面。但是这个导火索、引线,它会引发人的思想革命、思想的激荡、观念的改变,会引发包括国际政治、经济、外交、经济格局的演化。这个演化过程已经开始,百年未有之大变局的序幕已经拉开,让我们拭目以待! (本文根据陈文玲女士在全球化智库(CCG)于2020年3月25日以“中国经验能否为世界所借鉴?疫情折射的全球化问题与趋势”为主题举办的线上研讨会上的发言整理,转载请注明出处)

2020年3月31日 -

黄严忠:疫情中,什么样的公共政策才是好的公共政策?

2020年3月25日,全球化智库(CCG)以“中国经验能否为世界所借鉴?疫情折射的全球化问题与趋势”为主题举办线上研讨会,来自相关领域的专家、学者和企业家就疫情下的中国经验与国际合作、疫情对全球化发展的影响及其所折射出的全球化问题等话题展开交流研讨,为各国一道战胜疫情贡献智慧。会上,CCG学术委员会专家,美国对外关系委员会全球卫生高级研究员黄严忠就中国抗疫经验是否能为世界其他国家效仿、是否是唯一值得效仿的模式等问题发表了真知灼见。 以下为黄严忠发言全文: 谢谢主持人,也谢谢刚才各位老师的分享,我就接着刚才大家讨论的问题来谈。关于中国经验,其他国家是否可以效仿,或者准确地说是在多大程度上可以效仿?我们看到世界各地疫情在泛滥,觉得很着急,那为什么不抄作业,不效仿中国的模式?我觉得这里面实际上有两个问题,第一个就是说中国的模式是否可以效仿?第二个问题,是不是中国的模式是唯一值得效仿的这样一个模式? 我先谈第一个问题,中国的模式是不是可以完全照搬?中国有很多可以值得效仿的经验,最近也有一篇文章已经出来,讲为什么中国能够比较短的时间内能够把疫情控制住?一些措施,主要是大规模的社会疏离措施,包括停掉市内公交系统,他们发现行之有效。还有方舱医院的经验,现在美国纽约也有在效仿,在贾维茨中心那边辟出一块地方,建立类似中国方舱医院的模式,收治轻症的病人。国际社会对中国的抗击疫情也做了非常正面的评价,特别是世界卫生组织,我们也看到有专家就直接提出来,其他国家应该学习中国的经验。 但我觉得,在世界其他国家学习中国经验的时候,也要注意各个国家有不同国家的国情。如果一味的照搬的话,也会水土不服。我记得我在读研究生的时候,我的恩师邹谠教授就曾经提到过这样一个概念,就是认为中国是一个全能国家,是说国家能够在需要的时候,在很短的时间内深入到社会的底层,执行有关的政策而不遇到很大障碍。武汉封城之后采取了一系列我们看来比较激进的这一系列措施,能够在中国比较好地贯彻,我觉得与全能政府很有关系。当然也借助于现代高科技的手段,手机、大数据,保证对人群做有效的监控。另外正好中国那时候处在一个春节期间,这样大规模的措施的执行,能够得到老百姓的比较好的配合。其他国家很少有中国这样的全能型政府,能够做到把社会政治经济活动都完全停摆。 目前在意大利,虽然已经封城封国,但基本上还是不停止基本的经济活动。在纽约我们也看到,虽然也是宣布了比较大规模的社会疏离的措施,包括10人以上的聚会都不允许。在新泽西也实行了宵禁。但是出去遛狗,出去买东西,乘坐室内交通等基本上都还没有禁止。实际上这就提出了一个问题,什么样的公共政策是一个比较好的公共政策?在遇到这样一个大的疫情的时候,我们是采取一个极端措施,完全就是为了保护人民的健康,不惜一些代价,还是像欧洲国家和美国已开始那样采取淡化疫情风险的策略,试图减轻对政治、社会经济的这种冲击? 我觉得一个好的公共政策,应该在两者之间找一个平衡点,但是平衡点不是中点,它是要随着疫情的变化,和本国实际的政治经济、社会状况不断的做出调整。意大利一开始基本上允许经济活动,但后来觉得不是特别有效,还要采取更加积极的防控措施,禁止了部分经济活动。 这就涉及到第二个问题,中国的模式是否是唯一值得效仿的模式?我们也看到,在韩国、新加坡,他们更接近于这样的一个做法,就是一方面像中国一样,采取比较积极的应对措施,包括进行大规模的测试、大规模的隔离、及时的救治。但是另一方面他又采取了比较有效的跟民众的沟通措施,把对经济和社会的影响尽量降低。我觉得这些措施起到了比较好的效果。韩国一开始有几天因为有点大意,疫情迅速蔓延,但是后来它立即调整,现在来看它是全世界人均做测试最高的国家,但是致死率我算了一下,大概是1.2%,还是非常低的。韩国、香港、台湾还有新加坡,我觉得他们应该是代表了另外一种我觉得比较平衡的应对模式。 另外我也想指出一点,我们通常说的要别的国家抄中国的作业,往往也忽视了,采取这种非常激进的像封城封路的措施,它本身对社会经济的负面影响。现在中国在一二月份的经济运行情况,制造业下降了31%,基础设施30%,房地产16%,这对经济是造成了很大的冲击的。另外在一开始武汉封城的时候,由于事先没有很好的准备,所以造成了一开始的对于医疗资源的挤兑,以及二次伤害。很多不是得新冠肺炎的病人,比如说慢性病人,他们求医问药都遇到了比较大的挑战。在这一方面,实际上也是有一些教训可以吸取的。我们不能够说,因为现在一下子把疫情都降下来,就什么都好,我觉得这不是一个很科学的态度。我觉得我们国内也要认真吸取这次新冠病毒爆发的经验和教训,更不能抱着一种看笑话的态度来看待别的国家所遭遇的问题。 现在不少国家尽管在未来的这一段时间可能疫情会有一个高峰,对医疗资源会造成一定的挤兑,但是我觉得大规模的社会疏离措施差不多在三四个礼拜之内,效应应该会出来。所以也不要老是讲,为什么这些国家还不按照中国的做法来做。各个国家有各自的实际情况,要根据各个国家的国情,制定出本国应该采取的防疫措施。 (本文根据黄严忠先生在全球化智库(CCG)于2020年3月25日以“中国经验能否为世界所借鉴?疫情折射的全球化问题与趋势”为主题举办的线上研讨会上的发言整理,转载请注明出处)

2020年3月30日