全球化(globalization)一词,是一种概念,也是一种人类社会发展的现象过程。全球化目前有诸多定义,通常意义上的全球化是指全球联系不断增强,人类生活在全球规模的基础上发展及全球意识的崛起。国与国之间在政治、经济贸易上互相依存。全球化亦可以解释为世界的压缩和视全球为一个整体。二十世纪九十年代后,随着全球化势力对人类社会影响层面的扩张,已逐渐引起各国政治、教育、社会及文化等学科领域的重视,引发大规模的研究热潮。对于“全球化”的观感是好是坏,目前仍是见仁见智,例如全球化对于本土文化来说就是一把双刃剑,它也会使得本土文化的内涵与自我更新能力逐渐模糊与丧失。

- CCG南方国际人才研究院

- CCG北方国际人才研究院

- CCG一带一路研究所

- CCG世界华商研究所

- CCG数字经济委员会

- CCG南方国际人才研究院图片

- CCG北方国际人才研究院图片

- CCG世界华商研究所图片

- CCG一带一路研究所图片

- CCG数字经济委员会图片

- 成为系列论坛会员

- 成为系列论坛会员联系

- 概况介绍

- 兼职研究员

- 未分类

- 概况

- 全球化

- 全球治理

- 美国

- 国际人才政策

- 中美贸易

- 国际教育理念与政策

- 中国开放指数

- 新闻动态

- CCG品牌论坛

- 中国与全球化论坛

- 学术委员会专家

- 主席/理事长

- 中文图书

- 品牌论坛

- 研究合作

- 重点支持智库研究与活动项目

- 概况视频

- 主任

- 香港委员会名誉主席

- 关于

- 团队

- 国际关系

- 国际组织

- 加拿大

- 华人华侨

- 国际贸易

- 来华留学

- 区域与城市

- 媒体报道

- 二轨外交

- 中国企业全球化论坛

- 高级研究员

- 资深副主席

- 英文图书

- 圆桌研讨

- 建言献策

- 概况手册

- 副主任

- 理事申请

- 香港委员会名誉副主席

- 顾问

- 研究

- 国际移民与人才流动

- 区域合作

- 欧洲

- 中国海归

- 来华投资

- 出国留学

- 大湾区

- 活动预告

- 名家演讲

- 中国全球智库创新年会

- 特邀高级研究员

- 副主席

- 杂志

- 名家演讲

- 媒体采访

- 年报

- 秘书长

- 企业理事

- 香港委员会主席

- 国际顾问

- 国际贸易与投资

- 一带一路

- 亚洲

- 留学生

- 对外投资

- 国际学校

- 动态

- 名家午餐会

- 中国人才50人论坛

- 特邀研究员

- 理事长

- 媒体采访

- 文章投稿

- 副秘书长

- 活动支持

- 香港委员会副主席

- 国际教育

- 非洲

- 数字贸易

- 活动

- 智库圆桌会

- 常务理事

- 智库访谈

- 国际合作

- 总监

- 中国留学人员创新创业论坛

- 研究员

- 研究支持

- 香港委员会常务理事

- 国内政策

- 拉美

- 专家

- 理事

- 直播

- 捐赠支持

- 主管

- 中国国际教育论坛

- 个人捐赠

- 前瞻研究

- 澳洲

- 咨询委员会

- 企业理事

- 其他

- 捐赠联系

- 中东

- 成为理事

- 研究报告

- 建言献策

- 出版物

- 理事申请联系

- 智库研究

- 音视频专区

- 联系我们

- 观点

- 捐赠

- 工作机会

- 香港委员会

-

积极财政政策再加码

今年的政府工作报告指出,财政政策要更加积极有效。今年赤字率拟按3%安排,财政赤字2.38万亿元,比去年增加2000亿元。今年赤字率保持不变,主要是为了进一步减税降费,全年再减少企业税负3500亿元左右、涉企收费约2000亿元,一定要让市场主体有切身感受。支出方面,财政预算安排要突出重点、有保有压,加大力度补短板、惠民生,坚守“节用裕民”。

2017年3月7日 -

张连起接受“央广财经评论”采访谈2016年《政府工作报告》量化指标任务交出满意答卷

专家简介

2017年3月6日 -

邓中翰:情定“中国芯”

邓中翰,中星微集团创建人、董事长,“星光中国芯工程”总指挥。

2017年3月3日 -

跑赢“思想创新马拉松”| 智库研究

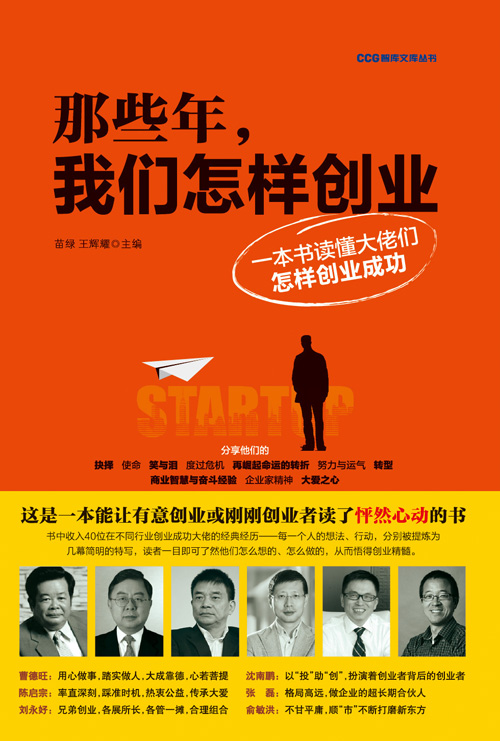

跑赢“思想创新马拉松” 持续性的创新使智库成为某个议题的焦点所在,并使智库在影响政策和公共舆论方面独树一帜。 --安德鲁·西雷(Andrew D. Selee) 四年一次的美国大选,是美国重要的政治周期。很多智库都会利用这个重要时刻发表自己对美国政策的观点与看法。以胡佛研究所为例,20世纪70年代末80年代初,通货膨胀、高税收、日益频繁的政府干预、燃料缺乏、官僚主义等问题在美国社会一一浮现。胡佛研究所针对这些问题,邀请32位专家撰写了《80年代的美国》,为当时的美国提供可行的政策选择及行动方针。到了90年代,美国面对的国内外环境又发生了深刻的变化,胡佛研究所再一次撰写长卷《思考美利坚——20世纪90年代的美国》,长卷共有四个部分,分别从世界各大区域及重要国家的政治、经济;与美国有关的重要国际经济问题;美国的国内政策与目标;美国的未来发展四个角度,对美国在政治、经济、社会、文化、教育、外交、国防等领域面对的问题和解决策略进行了深入探讨。 智库的思想创新不是百米赛跑,而是一场只有起点没有终点的马拉松。智库若想在这场“思想创新马拉松”中占得优势,就需要有前瞻性,于未发之时看清大势所趋,占得先机。当然,这只是万里长征的第一步,占得先机之后还要时时创新保持先机。 十多年前,美国智库对中国的研究还不像现在这般红火,很少有智库专门配置资源设立中国项目。此时的卡内基国际和平基金会管理层却做出了一个大胆的决定:设立中国项目。在随后不到三年里,就得到了知名的华人政治学家裴敏欣(Minxin Pei)、亚洲安全问题专家迈克尔·史文(Michael Swaine)等众多中国研究专家的加盟,使得该项目成为全美阵容最为强大的且影响美国对华政策的重要声音。尽管在对中国研究上占得先机,卡内基国际和平基金会却没有停止创新的脚步。随着中国的崛起,中美关系重要性不断提升,短短几年内,各大智库纷纷建立中国研究中心,市场竞争变得异常激烈。此时的裴敏欣,已是基金会中国项目的主任,他发现,中国的政策界、知识界和新闻界等华语世界尚缺乏了解美国政治动向的窗口,在这个想法的指引下,基金会创办了“卡内基中文网”和电子月刊《卡内基中国透视》(Carnegie China Insight)。月刊出版后,短短两年,订阅者增加到3000多人,获得广泛好评。 持续追求思想创新是彼得森国际经济研究所能够取得不菲成绩的重要原因,它在一定程度上赋予了研究所引领时代潮流的能力。比如,1989年,研究所的经济学家约翰·威廉森(John Williamson)提出了“华盛顿共识”的概念,成为20世纪90年代经济学界最流行的用语之一。美国次贷危机发生后,研究所经济学家西蒙·约翰逊(Simon Johnson)率先提出“银行太大不能破产”的问题,为美国政府制定金融机构改革方案提供了重要思路。随着中国经济的崛起,研究所创始人伯格斯滕最早提出了中美共同治理全球经济的G2概念,引发学术界的关注。 思想是智库的灵魂。对于处于弱势地位、蹒跚前行中的中国社会智库而言,坚持思想创新,不断提出前瞻性的思想,发出社会智库应有的声音,显得尤为重要。虽然社会智库在数据获取、建言献策渠道等方面没有太多优势,但它们更“接地气”,对社会问题的接触面更广泛,可以获取更为准确的社会信息,提供更科学的政策分析。早在CCG成立之前, 笔者就开始致力于对“海归”现象的研究。2004年,笔者主编的《海归时代》正式与读者见面,这是国内第一本全方位深度研究当代中国海归群体的书。虽然国内有学者曾对历史上的留学生做过研究,但以当代中国第五代海归为研究背景的《海归时代》的出版,可以说为国内外系统研究海归现象开创了先河。此后,“海归”一词变得越加热络,成为改革开放以来极富时代特色的热点词汇。2007年10月,笔者又主编了《海归推动中国》系列图书,《当代中国海归》《缤纷海归——110位海归谈事业与人生》《魅力学者——10位海归教科文卫英才》《创业英雄——10位海归创业先锋》《财富裂变——10位海归风险投资翘楚》《资本推手——10位海归投资银行家》《叱咤华尔街——10位海归上市公司领袖》《巅峰职业——10位海归职业经理人》等系列丛书。在我们的《中国留学发展报告(2009)》中,CCG在对调研得到的大量数据分析后发现,新时期的中国海归是教科文卫领域的栋梁,他们积极发挥参政议政的作用,他们参与民间外交提升中国软实力,他们发挥着社团和公益的积极作用,他们是创业大潮中高新技术与新经济的主流,他们是中国企业走出去的重要推手,他们也是跨国公司中国化的主力军,他们还是发展第三产业的重要力量,他们更带回来国际上先进的技术与人才,带来国际化的创业理念、商业模式、社会文化观念……直到现在,我们仍然每年发布《中国留学发展报告》蓝皮书。 我们的一系列出版物,在社会上引起了巨大的反响,全社会开始关注海归这个独特的群体,同时也大大激发了“海归”回国创业的浪潮。今天,在中国,无论是国家对“海归”的重视,还是“海归”对中国的贡献,我相信,全世界都是罕见的,这也是令我备感欣慰的一点。 在《当代中国海归》一书中,笔者提出了“海鸥”这个新概念。将“频繁往来于海内外,业务横跨东西方的跨国环流群体”称为“海鸥”,与“海归”相比,这个群体没有完全归来,他们具有很强的流动性,他们通过经商、讲座、教学等多种渠道为国服务。虽然他们不一定身在国内,却成为中国国际化的“先头部队”。在笔者看来,“海鸥”群体的出现实质是全球人才的共享,如果充分利用好这个群体,对中国未来的发展无疑将起到巨大的支撑作用。 笔者对“海鸥”概念的提出以及对此现象的探讨引起了社会的极大关注。2009年《北京青年报》曾就“海鸥”这一现象对笔者进行专访。目前,“海鸥”这一概念已为国内外普遍接受,更令笔者欣慰的是,“海鸥”现象中所倡导的“不求所有,但求所用”的新型人才观也得到了认可与推广,今天的“海鸥们”已经有了越来越多施展个人才华、报效国家的平台。 2012年,我们在多年的研究和积累的基础上,首创《国际人才蓝皮书》系列丛书,相继推出了《中国留学发展报告》《中国海归发展报告》《中国国际移民报告》《中国海外华人专业人士报告》……从“海归”到“海鸥”再到“海归学”,从国际人才到“国际人才学”,从“人才赤字”到“留学赤字”再到“移民赤字”……不论过去、现在还是未来,CCG一直都在思想创新马拉松上奔跑着,因为我们始终相信:为了产生新观点而进行的研究投资是必要的,虽然这些研究可能并不会立刻或在较短时间内对政策产生影响,但很有可能成为下一个改变世界的新思想。 本文选自《大国背后的“第四力量”》,苗绿、王辉耀 著,中信出版社

2017年3月3日 -

智库的挑战与未来 | CCG研究

自“二战”以来,智库一直为各国政府官员所推崇,全球智库数量也出现了惊人的增长。不过,宾夕法尼亚大学的智库与公民社会项目(Think Tanks and Civil Societies Program,TTCSP)研究发现,近年来全球新建智库数量却首次出现下降迹象。2015年10月初,《华盛顿邮报》刊登了一系列文章,从各个角度对当今智库赖以生存的社会环境进行评论,其中一篇来自阿曼达·贝内特(Amanda Bennett)的《智库过时了吗?》(Are think tanks obsolete?),更是将当今智库生存环境的脆弱表露无遗。

2017年2月28日