【中国科学报】如何营造人才“冒”出来的好生态

2016年3月24日

长期以来,我国人才引进一直存在种种局限,人才制度缺乏国际竞争力。各地政府、相关部门也在积极完善人才制度。日前上海开始用市场化机制吸引人才,公安部宣布相关研究机构可以推荐申请绿卡……可以说,与以前相比,中国的人才制度正在不断地完善。

不得不改革的理由

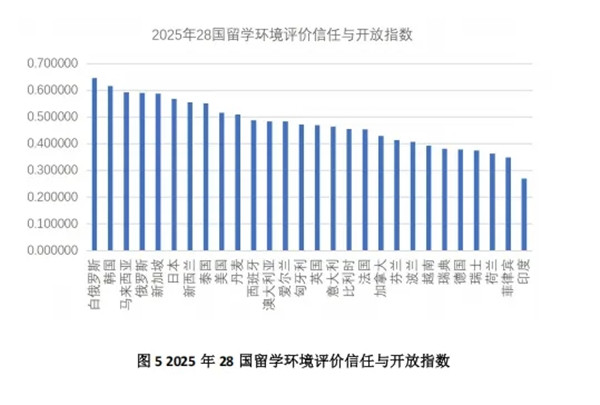

目前,国际上有3500万大学生,来中国读学位的大学生才十几万。“中国现在国际人才比例、来华留学生比例全世界最低。”中国与全球化智库(CCG)主任王辉耀告诉《中国科学报》记者,未来国际人才可能是人才工作的一个突破口。

上海公共行政与人力资源研究所名誉所长沈荣华向《中国科学报》记者介绍,目前我国国际化人才数量严重不足。发达国家的国际人才占常住人口比例达到10%,但中国的国际化人才占常住人口比例只有0.06%,187个城市中上海是走在前面的,但其比例也只是0.73%,“上海金融人才有35万,但国际化人才大概为2%”。

上海社会科学院副院长王振也认为,上海要打造全球科创中心,人才制度的改革必不可少。“我们原来的人才观是工业化时代的,人才的规划还是工业化时代的东西。但今天已经进入信息化、全球化时代,我们必须要有新的生态观,政府也要主动对外开放,要拥有信息化、全球化时代的人才生态观。”王振表示。

中国社会科学院人事教育局局长张冠梓坦言,我国人才制度的优势主要是初步具有顶层设计,以及实行党管人才的优势。但是也有很多不足之处,主要是制度中的开放性、灵活性、市场性和包容性问题,这些都需要进行改善。

需突破三大短板

那么,人才制度需要进行哪些创新呢?对此,沈荣华指出,人才工作创新发展需突破“三块短板”,即体制短板、机制短板和环境短板。

他介绍,党管人才工作近年来取得了很大成绩,党管人才的格局已经形成,但问题和局限也很明显:首先是组织部门与人社部门的定位不清;其次是组织部门与各个业务部门职能分工不清;此外组织部门的人才工作部门与组织部门其他部门之间关系不清。

“三个不清”要求必须深化人才体制改革,补好体制短板,健全党管人才工作格局。沈荣华建议,组织部门应强化战略性管理,人社部门要加强综合管理;要将各个部门人才建设列入相关职能部门的“三定”方案等。

他还表示,我国人才机制改革30年来有很大进展,但实质突破不多,国有企事业单位的人事、分配两大制度基本上还是走“计划”,不是走“市场”,以致束缚了人才的创新创业热情。

“营造良好的人才生态环境,是当前我国加快建设人才强国亟待解决的一个问题。人才竞争说到底就是人才环境的竞争,也可以称之为人才创新创业的生态系统竞争。”沈荣华说,“根据上海经验,要特别关注宜居宜业的生活环境、集群发展的高科技先锋企业、开放的大学和科研院所、集聚的创业资本和风险投资家、专业服务的孵化器、多元融合的创新创业文化等6个生态因素。”

人才价值需要重视

清华大学公共管理学院院长薛澜表示,从人才观念来讲,跟需要匹配的就是最好的人才,应该解决人才价值的确定问题,特别是合理确定复杂劳动、知识型价值的体现方式。目前,一方面要打破不合理的制度框架,如人才流动限制、科研机构的国际合作交流限制等;同时也要建立一些合理的制度框架,如灵活的用人机制、人才管理规范等。

“人才工作的前提必须是尊重,好政策要结合中国实际落地。人才问题必须打通,包括产学研之间、体制内外、理论和实践之间要打通。” 张冠梓表示。

沈荣华建议,我国应实施国际人才四大战略。一是改革战略,从政策推动走向制度创新,通过制度改革来谋求对人才的解放;二是开放战略,从封闭式走向开放式,率先实行聚天下英才而用之;三是环境战略,从硬环境走向软环境,实现人格素质整个高移;四是文化战略,从单一文化走向多元文化,创造中西方文化融合的、良好的国际人才氛围。

文章刊于《中国科学报》,2016年3月23日