张懿宸:不忘初心,不改本色

2016年10月10日

很少有人经历如张懿宸般传奇。他13岁丧父,14岁做过建筑工人,后来差一点成为歌舞团的小提琴手,18岁以全省高考第三名的成绩被选送出国。麻省理工学院毕业后,他一路闯荡华尔街,成为华尔街的风云人物。31岁则被中国财政部聘为高级顾问,主持设计中国国债市场结构,36岁成为世界最大的投资银行美林亚太区董事总经理,为中国在国际市场上进行了价值几十亿美元的融资;39 岁组建中信资本。

在他手中,中信资本从无到有,发展成为最大的中资私募基金投资公司之一。在他身上,体现了中西方文化的完美结合,既具有西方文化的自信,又具有东方文化的内敛与儒雅。

张懿宸并非个性张扬之人,择高而立,向宽而行是他一直以来所持守的处世之道。在他位于香港的办公室里,挂着一副晚清重臣左宗棠为无锡梅园所题的对联,内容为“发上等愿,结中等缘,享下等福;择高处立,就平处坐,向宽处行”。这亦是前国家副主席荣毅仁的座右铭。“每个人都觉得自己很有眼光,我从来不相信这样的故事,也不是这样的人。”张懿宸谦逊地说。尽管多年来游走于中西方顶尖的资本丛林,张懿宸依然低调、沉稳、内敛,不改本色。

2000年,中信泰富主席荣智健力邀其加入中信。2002年3月,中信集团成立中信资本控股有限公司,中信集团旗下嘉华金融及嘉佳证券均纳入中信资本,张懿宸受命掌管上述业务。在初创阶段,其主流业务是IPO上市承销、股票经纪及自营交易等投行业务,而被黑石当作业务重心的私募股权基金(PE)业务却鲜有涉及。

这一领域最终在2005年得以涉及。当时,中信集团旗下的中信证券正式获得证监会批准开展国际业务,香港成为其出海布局的首站。张懿宸便顺水推舟,主动提出将大多数传统投行业务转交给中信证券,仅保留了结构性融资、对冲基金等少数投行业务。如此PE直投及房地产基金业务则成为中信资本的业务主轴。

张懿宸向中信集团董事长王军、中信泰富主席荣智健提交战略报告。在报告中,他将中信资本的对标机构设定为另类投资企业黑石,而非高盛、美林等投资银行。“为什么选黑石?它除了投资业务之外,还有投行业务。我强调的就是要做很多的投资。”张懿宸说。

2005年因此也成为中信资本历史上的分水之年,自此之后,张懿宸开始了全新的创业之旅。如今,中信资本已涵盖国内外PE直投、房地产基金及创投业务,同时包含结构性融资、对冲基金及政府基金合资项目等业务。

如此广阔的战线对久经沙场的张懿宸来说亦堪称考验。作为一名出色的华尔街交易员,他曾长期负责开发按揭债券交易模型,并在格林威治资本市场公司、东京银行及美林证券掌管债券交易达十二年之久。即使如此,在张懿宸身上也罕有华尔街惯常的桀骜与自信。“特自信的都是年轻人,干久了你就知道,在交易中出错只是时间问题。你只能指望你之前赚的,要多于出错时输的”。

纵观中信资本十余年的投资史,它的特性在于坚持捕猎传统企业。在操作方式上,一般的中资PE 机构会选择购买少数股权,等企业上市后套现获利,但中信资本更在意对“猎物”的长期控制,而用于下注的资金多为从欧美国际投资者手中募集来的美元。对于单独投资的PE 项目,其PE 基金坚持进行控股型投资,并参与企业内部治理,待治理完成实现增值后再转手出售,这也是全球buy-out基金的典型手法。其中,消费品行业、优质地方国企及传统制造业中具有技术壁垒的隐形冠军常受青睐,这些名单包括与其他机构联合投资的顺丰、阿里巴巴、新浪、分众传媒等项目,亦包括哈药集团、冠生园、环球租赁、桂发祥等项目。

中信资本成立十余年以来,过去一直以投资国企著称,经历八年的摸爬滚打,中信资本已成为PE行业少有的“国企PE 专家”,但从2011 年起,中信资本显著加大了对民营企业的直接投资力度。无论是电讯业的亚信联创,还是快递业的顺丰,以及被中信资本重点关注的部分教育企业,均为不折不扣的民营企业。关于如何进行中国特色的国企改造,张懿宸感受颇多。在其看来,投资国企的第一要务在于“以子之矛攻子之盾”,即必须由内筛选优秀企业家管理公司。这迥异于国外。例如在美国市场进行PE 直投,更多地看企业资产本身,因为“有太多优秀的职业经理人,一个干得不行,可以找到十个替换”。但在中国,职业经理人却很难有效衔接国有企业历史沿革及各方联系,只有国企自身成长起来的企业家,才能处理好内部盘根错节的关系和文化。

如今,中信资本的投资方向已转向非国企、非银行金融、电信、传媒及物流等服务业领域,亚信联创私有化、分众传媒私有化等案例即是体现。这一转变的根源在于中国PE市场已陡然生变,以往通过短期投资上市、概念暴炒的造富传奇已难重现,而现未引入战略投资者的优质企业已是凤毛麟角。但张懿宸并不悲观,他反而认为当下的窘境对于中信这样精耕细作且娴熟于全球化的“PE贵族”意味着更大的机会。

张懿宸在华尔街、香港工作多年,对全球投资界发展趋势有着独到理解,同时坚守中信十余年,又让他对国内本土的投资企业类别与行业布局具有精准研判。中信资本在他的带领下,每年在海外及国内的战略布局都会随时根据市场本身做出精确调整。2009年—2011年,整体流动性充裕,政府大量卖地增加收入,因此国企改制动力不强,因此在这几年,中信资本不管国企还是民企,整体投资都比较少;2012年—2013年整体有所改变,产能过剩导致民企生意不好做,所谓的“国进民退”,实际上是民企自身容易赚的钱不能像以前那样轻易赚到,民企此时需要新的发展动力,需要新的股东帮他们发展,因此这一阶段,中信对于民企投资比较多。“但实际上中信并购基金民企和国企的比例是1:1, 只不过民企的投资更为人所知。”

一直以来,张懿宸期待打造另一个黑石。他认为中国资本市场的前景令人着迷,若假以时日,中信资本或将有能力成为与之匹敌的金融巨擘——它已悄然构筑起最为完整的产品线及最全的海外业务布局,在国际PE市场上,其投资业绩和行业声望国内罕有匹敌者。“我更希望让大家看到我们投了什么,而不是赚了多少钱。我不太习惯就这点成绩,我希望把它做大,像黑石那样。”

除了投资巨头的光环,张懿宸还有诸多社会身份,在各个领域贡献智慧,发光发热。作为中国与全球化智库的副主席,张懿宸积极投身中国的智库建设,他认为,做智库是件非常难得的事,有利于推动国际事务及全球化进程。“智库最关键的在于形成自己的风格和独立的见解。不是说一定要标新立异,而是作为智库,一定要有独立见解,这样无论在国际,还是政府方面才有独立价值。”

他强调,如何进一步树立品牌,做出让外界耳目一新的研究成果也是智库发展的要义。“一些有着独立思想的专家需要用好,当然也要切忌仅为表现不同而不同,仅会批评不会建议。”

“中国智库现在是一派春景,但经过去伪存真的过程,会出现好的智库。希望中国的智库能真正形成品牌,把人才聚集起来。对智库的衡量,数目多不能作为标准,影响力才是重要的衡量。”不忘初心,不改本色,言语中无不透着对祖国那份深沉的爱……

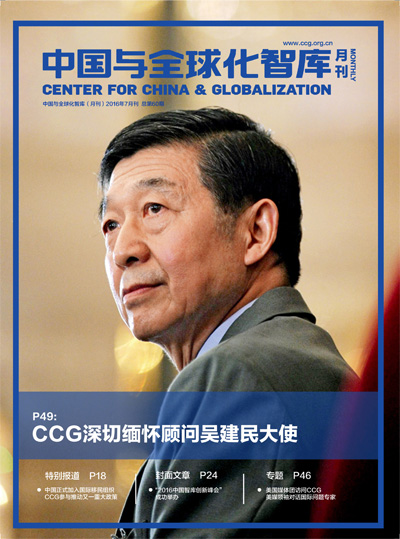

张懿宸 , CCG资深副主席,中信资本董事长兼首席执行官,于2000年加入中信集团,担任中信泰富执行董事和中信泰富信息科技公司总裁,并于2002年参与创建中信资本。在加入中信前,曾任美林证券亚太区董事总经理,主管大中华区债券资本市场业务,是最早进入国际投资银行业的中国留学生之一,于1987年就职于格林威治资本市场公司(Greenwich Capital Markets),并于90年代早期担任东京银行纽约证券自营交易业务的负责人。

张懿宸先生是第十一、十二届全国政协委员、北京及天津股权投资基金协会发起人及副会长、新兴市场私募股权投资协会(EMPEA)董事会成员、以及世界经济论坛-全球青年领袖基金会的董事会成员。他曾任中华股权投资协会的理事长,现为其理事会之执行委员会成员,毕业于美国麻省理工学院。

文章选自《中国与全球化智库》2016年7月刊总60期,作者为CCG编辑部,转载请注明出处。