-

【深圳晚报】深圳迎来最大海归潮:光环褪去的回国之路

第五届海归创业大会现场,座无虚席。 深圳晚报实习记者 吴洁 摄 今年是深圳引进“海归”的第16个年头,2000年尚不足1000人,但如今已突破7万人,仅次于北京、上海,位列全国第三,迎来了深圳史上最大的“海归潮”。 从救国图强的革命者到共和国的建设者;从近代教育制度的奠基者到改革开放科技事业的缔造者;从高科技创业精英到如今新生代的“海归”,已有百年历史。 与上世纪“海归”“拯救中国”“建设中国”不同的是,现今这批归国留学生在市场经济领域掀起了“创业中国”的大潮。在他们看来,深圳就像美国的硅谷,开放、公平是最吸引他们的要素之一。 资本盛夏里,他们或穿梭于创业公司或辗转于人才市场,展示着聪明、才智、竞争与创造力,裹挟着激扬的理想与负重的现实……这不仅是深圳“海归”的奋斗写生,也是中国新生代“海归”中的现实缩影。 回国“卖果汁”的建筑师 20小时、11280公里的飞机航班,4小时、340公里的汽车,毕业于美国哈佛大学城市建筑系的曹楠回到了阔别两年的祖国。 2002年,18岁的曹楠考上了清华大学建筑学院,酷爱建筑的他,在本硕连读的6年中,一直沉浸在建筑的技术和设计兴趣里。2008年,他前往美国继续深造。 不料,刚到哈佛大学的第一年,适逢美国爆发次贷危机。 曹楠清晰地记得,那一年学校举办了一场关于城市与可持续发展的大型国际会议,吸引了北美各州400余名留学生参加,坐满了一个礼堂。当天大雪加风暴,学生们湿淋淋地出现在会场,在阶梯教室里认真听演讲做笔记。 获得全球建筑界最高奖——普利兹克奖的哈佛大学教授库哈斯是当天的演讲者,他播放了一张幻灯片:在建筑业繁荣的时间轴上叠加了一个美国股市的曲线图。几年前城市的各种摩天大楼鳞次栉比地出现在时间轴上,直到后来越到近年越稀疏,什么都没有了。 紧接着库哈斯教授说,建筑业疯狂的时间已经过去了。 这一刻,曹楠切身地体会到了美国次贷危机对整个社会的冲击。他开始感到惆怅,一方面是为建筑和城市规划的职业前景感到悲观,另一方面 他发现建筑师能够改变城市的作用微乎其微,这颠覆了原先他对建筑行业的美好憧憬。刚到美国不久的他,便开始萌生毕业回国的想法。 曹楠说,起初回国自己就像一个闯进了陌生国度的孤单小孩。在国外说话做事都讲究清晰的逻辑和调理,讲究规则。而在国内城市,做很多事情都建立在人情之上。面对逆文化的冲击,他显得不接地气。 他先后辗转于香港、武汉等地从事城市设计、房地产管理工作,年薪接近百万元。然而一年过后,却依然发现建筑行业难以实现他改变城市生活的梦想。当前建筑师的话语权在逐渐流失,思想上和技术上实质性的贡献渐渐变小。 “建筑师不再是建筑物的完全决策者,每天的工作更多是开发大片低密度的房地产项目,与城市规划相差甚远”。曹楠说。如同电影《黑客帝国》的场景一样,内心对世界的感知,就是你的世界真实的样子。“既然那么唯心,那为何不真正尊重内心呢。”想到这里,让他有勇气抛开了以前的学历和职业道路。 几年的工作经历,让他体会到都市白领平时吃惯了垃圾食品,普遍缺乏钙和营养,很难有机会按自己的需要饮食。“我为什么不创立一个‘果蔬汁’排毒的项目,把生产加工的环节,从闭门的工厂里搬到透明的实体店中?这更能让人们有一个健康的和有意义的生活方式。” 2014年,他来到深圳,突然感觉自己“找到了组织”。“和北京、上海等城市相比,深圳更像一座‘创客之都’。这里的人虽然衣着朴素,但空气中却具有感染性,映衬着每个人心中那团炙热的创业之火。” 他开始从排毒蔬果汁的项目做起,组建团队、研制产品、经过一年多的筹备,他终于有了一家属于自己的果汁店。 在曹楠看来,“海归”平常化的今天,实力、机遇、创造性仍然是决定一个人发展前景的因素。海外的经历或许能打开新的一扇窗,但爬出去以后可能是平地坦途,也可能一脚踏空。 所幸的是,留学的经验毕竟能带来些闯劲与见识。在他认识的青年人之中,“海归”创业的比例较高。这或许和他们更熟悉资本市场运作,饱受创业氛围熏陶有关系。 海归大潮 像曹楠这样拥有海外留学背景的归国人员在深圳不在少数。他身边留学的朋友大多是近一两年回来的。有的在动漫设计界里已经做到了千万市值,有的在建筑行业深耕,有的加入资本方,还有的做起了科研工作。 这一切变化似乎发生在一夜之间,积累着一股难以想象的力量,迎来了深圳史上最大的“海归潮”。 来自深圳市人社局的数据显示,深圳目前引进的海外留学生已突破7万人,今年上半年,人数达4817人,预计今年引进数量将达8000人。统计数据显示,今年上半年,来深发展的留学人员从事领域主要集中在金融、计算机信息技术、制造业、教育等行业。其中金融业留学就业人数达711人。按来深目的统计,留学人员选择就业的有4073人,占总人数的84.6%;选择创业的有536人,占总人数的11.1%。 事实上,深圳“海归”的人数远不止7万人。深圳海归网运营总监郭婉玲告诉深晚记者,留学生回国需要在深圳市外专局进行认证登记,而实际上,有很多“海归”并没有登记,深圳的“海归”远远不止这么多人。 中国与全球化智库(CCG)主任王辉耀在接受深晚记者采访时表示,中国自清代官派“留学幼童”以来,从120个留学生发展到今天200多万,与中国参与全球化的进程密切相关。“海归时代”的大高潮已经到来,留学生不断地涌向彼岸,回到祖国,投入“创新中国”的事业中,是一个值得关注的现象。 “在出国留学人员回国的大潮中,市场化、国际化程度较高的深圳不仅为‘人才回流’提供物质保障,其产业链向高端迈进也为海外的技术类人才提供了充足的‘用武之地’。与北京、上海相比,年轻的深圳吸引了更多有创业意愿的海归。”王辉耀说。 《2016中国海归就业调查报告》显示,海归选择回国就业主要原因排在首位的是“情感与文化因素的影响”,占43.7%。随后分别是“国内整体经济前景好,政治稳定”,“国外形势不利于外国学生就业”,分别占37.1%,23.4%。此外,国内的社会网络、“海归”政策、所学专业的就业前景也是“海归”回国的主要原因之一。 对于深圳而言,为了能够吸引更多的“海归”,2011年深圳推出了引进海外高层次人才的“孔雀计划”。今年3月,深圳又连续出台了“促进科技创新”、“支持企业提升竞争力”、“促进人才优先发展”三大政策。 截至目前,深圳共有1364名海外留学人员入选“孔雀计划”,其中172人入选国家“千人计划”。深圳留学人员企业总数达3900多家,年产值千万以上的企业有198家,超亿元产值的达59家。一批“海归”骨干企业,如光启、朗科、迅雷、柔技、华傲数据等公司已成为深圳自主创新与产业提升的重要力量。 抱团取暖 “中国,就像一个身材不断增大,但血液却不断流失的人”。几年前,曾有一篇报道如此形容。许多优秀的大学生,在海外求学、获得优异成果之后,纷纷选择留在当地。中国曾经相当长时间都是世界上最大的“人才流失国”,以惊人的速度失去精英。而今那些一度离开中国的精英,正在沿着相反的方向前行,纷纷选择回国。 11月底,陆续抵达深圳的“海归”打破了福田区五洲宾馆的平静。 在今年第五届海归创业大会上,来自世界各地的1400多名“海归”相聚而坐。他们有的人前一天刚从外地赶来,清晨8点匆匆出现在活动现场;有的人热衷于社交,交换名片、添加微信;有的人带着自己准备已久的PPT,准备创业项目路演。 他们试图在深圳抱团取暖,打拼在这块梦幻之地。 “对我们来说,这是个最好的时代,深圳也是最适合创业的地方。”深圳市海归协会会长杨鹏说,毕业后,他曾收到英国伦敦国际组织的offer,还获得了外派的机会,但是不甘于过着“一眼看到头”的生活,杨鹏选择了回国。 这也是很多“海归”精英的心态。过去,他们拼尽全力,获得了国外的工作机会,赢得了人生的入场券。但是,2008年之后,随着金融危机的席卷,国外许多公司企业变得固步自封,“干一番事业”的机会也在逐渐减少,回国渐渐地也成为了他们的第一选择。 然而,对国内环境不够了解、发展路线不明、文化的差异以及心灵的落差是多数“海归”在回国初期都会面临的问题,同时也是“海归”群体容易产生“水土不服”的主要原因。 杨鹏回忆起2005年自己回国初期的境况,同样感叹“不熟悉国内环境,基本没有什么朋友,感觉十分孤单,也很迷惘”。历经曲折,最终创业成功的他,把自己走过的路总结了一番,将心比心,他觉得自己有义务帮助“海归”们更好地“将梦想照进现实”。 “尽管深圳政府每年都会出台不少优惠政策,但因为信息不对称的原因,大部分海外留学生都不了解相关政策。”他希望能创办一个组织,让“海归”们聚在一起,抱团取暖。 2013年12月,他带头筹备近6年的深圳市海归协会正式成立,随着中国留学生人数的增多,如今协会已正式注册会员近1000名。 作为非营利性的社会团体,杨鹏希望能帮助更多的“海归”扩大社交圈的平台,传递政府的政策,并通过组织各种活动,促进他们的就业与创业,让“海归”真正成为深圳连接世界的桥梁,为深圳建成现代化国际化创新型城市贡献力量。 “随着越来越多的‘海归’融入深圳,他们将会带动深圳由制造业驱动城市向创新型城市转型。这一波‘海归大潮’,将对中国未来产生巨大的影响。 深圳作为一座移民城市,有2000多万人口,而‘海归’有7万人,这个比例还是比较小的,深圳需要大量的‘海归’,大量的国际人才来改变中国、推动社会进步。” 中国与全球化智库(CCG)主任王辉耀说。 扎根祖国 而今,新一代的“海归”,他们最关注的不再是财富、名誉和权力,不再是上市公司和投行的丰厚年薪。他们更加关注的是从细节入手的行动力,以及改变中国的雄心。越来越多的“海归”,来到深圳经过一番尝试后,也产生了长期留下来的想法,很少再有人回而复返。 “我测了自己的基因,睡眠基因是突变的。确实不太需要8小时睡眠,如果睡着的话3~4个小时就足够了。”许明焱打趣着自己被压扁的休息时间,从科学家转身成为创业者,时间在他的生活中总是不够用。 2008年北京奥运会开幕的前3天,许明焱只身带着200美元前往美国墨西哥大学,攻读生物医学博士学位。经过5年的学术研究,他留在了美国硅谷从事基因合成研发技术工作,完成了世界上第一台可以定位分别回收DNA的二代测序仪。 2014年的一天夜晚,美国硅谷一间工作室里,收音机传来中国卫计委叫停基因测序技术的消息。与此同时,许明焱感觉到这预示着中国正在对基因测序技术进行规范化整治,此后它将被大规模应用,未来基因行业将在国内大放异彩。 他觉得二代测序技术的时机到了:这既是一项新技术,又能与很多临床应用结合。 中国是世界上癌症发病数量最多的国家,而中国现有癌症诊疗普遍存在诊断晚、监测手段有限、预后评估难等弊端。“如果能把国外先进的技术引进中国,便能普及惠及更多的患者。”许明焱不想错过这个机会。 于是他抛弃了刚拿到的美国H1B工作签证以及高薪,带着家人回国,与几个高中同学一起开始组建团队,进行循环肿瘤DNA测序技术研发。 2014年初到深圳时,许明炎租了一块100平方米的小场地,成立了深圳市海普洛斯生物科技有限公司,开始了硅谷般的创业生涯。一张深褐色的沙发、一块白板、一个3米长的实验台、简单的医用仪器, 是起初的所有装备。 “我刚从国外回来时,不认识国内的医生,就一家一家医院跑,加入医疗领域微信群,添加所有人聊天请教。找不来血液样本,我就抽几管自己的血来测试。”一步步走过来,他带领着团队完成天使轮、A轮共计6000余万元融资,获得国家、省、市科研项目资助近1000万元。2015年,他们的团队获得了深圳海外留学人员创业补贴60万元,目前正在申请“孔雀计划”项目,如果能申请成功,他们将获一笔可观的奖金。 “对于我来说深圳就像美国的硅谷,时间对于创业者来说是最大的成本,在国外申请注册一家公司,需要复杂的程序,而深圳鼓励创新,办事效率高、公开、透明,政府对海外人才的支持投入也很大。”这一切深深地吸引了他,留在深圳扎根。 回归故土,扎根中国。许明焱的梦想,照进了现实。他希望在深圳继续深耕基因测序行业,将国际领先的基因检测和治疗技术带给中国的癌症患者,建立中国人特有的癌症基因数据库,实现中国人自己的精准医疗。(实习记者 吴洁)文章选自《深圳晚报》,2016年12月6日

2016年12月8日 -

【侨报网】中国留学生就业 回国成主流

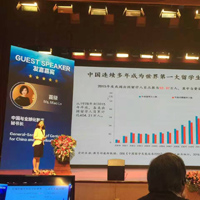

【侨报记者王伶羽北京报道】回国就业已成为当下中国留学生的主流职业选择。近日发布的《中国国际学校报告蓝皮书(2016)》显示,中国留学生在海外完成学业后的职业生涯规划方面,选择“回国创业”的比例远高于“海外创业”。 该报告同时对中国国际学校的发展现状、北京地区国际学校学生发展状况等进行了调查分析。在进行抽样调查的309所国际学校中,民办国际学校比例接近一半,是当前中国国际学校发展中的主要力量。 据CCG秘书长苗绿博士介绍,中国成为世界第一留学大国,低龄留学快速发展,“一考定终身”、“千军万马过独木桥”的教育模式正在成为历史。(CCG供图) 选择回中国就业比例高于海外创业 《中国国际学校报告蓝皮书(2016)》显示,美英仍然是中国学生的主要留学目的地国。而中国留学生海外完成学业后的职业生涯规划方面,选择“回国创业”的比例远高于“海外创业”。 具体数据为回国创业27.3%、海外创业11.3%;计划回中国就业的稍高于选择海外就业的,其中,回国工作的占19.6%,选择海外就业的占16.1%;此外,也有超过1/4(25.6%)的人选择“没考虑过”。 通过不同年级之间的对比,小学生选择“回国创业”和“没考虑过”的比例分别为30.5%、31.9%,均高于初中生和高中生。高中生选择“回国工作”和“海外就业”的比例均高于小学生和初中生。选择海外创业方面的则是初中生最高,为14%,高中生最低,为10%。 根据此前中国与全球化智库(CCG)发布的《2016中国海归就业调查报告》显示,从1978年到2015年底,中国各类出国留学人员累计达404.21万人,221.86万人在完成学业后选择回国发展。 其中,2014年,留学回国人数达到36.48万人次,比2013年增加了1.13万人次,增长了3.20%。报告认为,这与全球经济发展形势高度吻合。随着中国经济影响力的不断扩大,中国国内各类经济主体为“海归”提供了大量的就业机会,海归回国将成为趋势。 根据调查数据,大部分受访企业在招聘时更倾向于聘用海归,仅39.5%的企业在招聘时没有明显区别,这表明海归群体在回国就业过程中仍存在一定优势。 此外,从不同类型单位对招聘海归的倾向性来看,事业单位在招聘时对海归人士没有任何偏好。而随着单位性质的变化,有82.5%的单位均在一定程度上对海归员工采取了倾斜性待遇。 其中,50%的国企表示会让海归员工进入更核心的岗位,外资企业对海归员工的特殊待遇相对分化,相比之下,更倾向于招聘海归的单位,如民营企业、海归创业民营企业则会为海归员工提供更丰富的优惠待遇。 同时,CCG调查表明,在出国留学的专业选择方面,商学类、艺术类、工程技术类位居前三位,分别占比23.7%、15.8%、10.1%,IT类、语言类、财经类紧随其后,占比在7%以上,选择人文社会科学类、医学类、法学类、自然科学类的比例相对较低。 非海归父母更愿让孩子接受国际学校教育 中国留学低龄化趋势日趋显著。根据此前由新东方发布的《2016-2017留学考试年度报告》显示,2005年来美读中学的总体人数65人,到2015年,来美读中学的总体人数上涨到46069人。短短10年间,出国读中学的学生人数上涨700倍。 CCG研究结果表明,非海归背景的父母更愿让孩子接受国际学校的教育,在一定程度上反映了家长教育观念的变化。 在国际学校学生的家庭背景方面,父母均是海归的占4.5%,仅父亲是海归的占4.1%,仅母亲是海归的占2.0%,父母均不是海归的占89.4%。 分年级来看,父母均不是海归的占比均在79%以上,其中,初中、高中的学生的父母为非海归的比例高达90%以上。 但在出国留学意向所受影响因素方面,学生自身的判断力居于第一重要的位置,占70.7%;家长的影响占53.3%;此外,社会观念的影响占30.9%,同学和老师的影响占15.9%;媒体的影响以及其他方面的影响占比较小,分别占5.8%、4.2%。 随着电视剧《小别离》的热播,中国小留学生群体连同低龄留学现象再度成为公共话题。“人身安全和财产安全”成为中国留学生家庭最为关注的问题。 报告认为,这类留学群体年龄较小、对于社会的认知度不高、生活自理能力较差、自我控制能力较弱等特征,导致各种问题和矛盾逐步显现。 因此,应该进一步完善政府在低龄留学人群的监管与服务。目前中国政府在留学生管理与服务方面仍以大学生及以上的留学人群为主,对低龄留学人群的监管与服务仍处空白。 政府有关部门有必要将低龄留学生纳入到管理和服务的主要范畴,为其构建“安全网”,降低留学风险和维护国家名誉。 其次,他们之前若在中国国内就读国际学校,该学校同样也应发挥国际学校联系海内外的优势,增强服务学生的能力。 国际学校可以在将留学生送出去之后,提供好的后续服务,积极为留学人员构建与中国国内沟通的固定渠道,通过举办培训会、联谊活动、交流活动、晚会等多种方式保持与留学生的沟通和跟踪服务,使国际学校的教学始终保持与留学生需求的同步,更好地为有意愿出国的学生提供针对性较强的教学和服务。 中国国际学校中民办校占近一半 将成发展主力 随着中国留学低龄化成为趋势,为中等教育阶段学生出国留学做初期准备的国际学校,受到中国家庭越来越多的青睐,“一考定终身”、“千军万马过独木桥”的教育模式正在成为历史。 《中国国际学校报告蓝皮书(2016)》报告显示,目前,中国有国际学校661所,主要集中在北京、上海、广东、浙江、江苏等东部发达地区。 报告称,此次参与抽样调查的309所国际学校中,民办国际学校比例接近一半,是当前中国国际学校发展中的主要力量。 同时报告以国际学校的办学性质和接收学生人群为依据,将中国国内中等教育国际学校分成三类:面向外籍人员和港澳台胞的国际学校、公立学校的国际部以及民办的国际学校,并分别预判了三类学校的发展趋势。 中国现有面向外籍人员的国际学校122所,占中等教育国际学校总量的18.5%。此类学校由于只能招收外籍学生的限制和严格的政策规定,短时间内很难有大的突破,数量将在一段时间内保持稳定。 但随着中国加快外籍高层次人才及创新创业人才的引进力度,未来一段时间,对外籍子女国际学校的需求仍将平稳增加。 蓝皮书显示,公立学校国际部共218所,占总量的33.0%。公立学校凭借较好的教育基础和资源,有出国意向的学生愿意选择公立学校的国际部作为出国留学的跳板。 但2005年至2013年,公立学校国际部发展迅速引发了社会对教育主权与教育公平的争议,教育部门对公立学校国际部的政策也不断收紧,如2014年北京市教委明确表示不再审批新的高中中外合作办学项目。 目前,公立学校的国际部正在出现与本部教育体系剥离、自行发展的新趋势。对于公立学校国际部转民办,学校身份的界定、教师身份的界定、投资问题仍会存在不清晰的问题。 中国现有民办国际学校321所,占总量的48.6%。蓝皮书认为,2010年之后,国际学校需求旺盛,公立学校国际部备受争议而面临整顿,民办国际学校更加受到市场的关注,进入稳步增长阶段。 考虑到目前留学市场和国际教育市场上对高水平的国际教育的需求,民办国际学校未来仍有很大的发展空间,将继续保持稳步增长的发展态势。文章选自侨报网,2016年11月29日

2016年12月8日 -

査道炯:处理中美关系不能等、靠、要

查道炯 北京大学国际关系学院教授,中国与全球化智库(CCG)学术专家委员会专家。 一个繁荣发展的美国,是中国所追求的有利的外部环境的一部分,这是个硬道理。 由于下一任美国总统没有从政经历,全球都在关注他上任后的对外政策走向。出现了各种各样的担忧,但是,一般而言,看一任政府的决策趋势在它执政的头一百天之后才有些资料性基础。尤其是在外交领域,对任何一个政府而言,确定性都只能是相对的。我们不要急着下结论。 如何经营未来一段时间的中美关系?我看,一不能等,二不能靠,三不能要。 美国在追求利益最大化 不能等,是指我们不能等美国的总统、国会主动对中国展现友好与合作的姿态。美国就是美国,它的对外政策是独立自主地追求美国全球利益最大化的结果。 明年元月特朗普总统上任,他领导的行政当局和国会参众两院的多数党同属一个党派。上一次共和党同时掌控行政和国会是1928年。但总统和国会之间并不见得只有无缝隙合作这一个选项。另一方面,正因为总统和国会都是同一个党派领导,在“让美国再次伟大起来”(特朗普成功竞选的总口号)方面拿出一些具体举措的要求会比较高。 那么,对美国而言,与中国如何交往才算重振了美国的伟大呢?中国在哪些方面对美国而言是不可或缺的呢,是作为地缘政治斗争的对象,还是经贸往来的伙伴,还是应对诸如气候变化等全球性挑战? 冷战结束后,共和党的外交理念一度受到“沃尔福威茨原则”(Wolfowitz Doctrine)的指导。虽然后来成文的表述比较柔和一点,这个行动指针的要领是:美国要主动出击任何能动摇美国领先地位的国家,哪怕对方仅仅是有那个意向。也就是说,见到苗头就得打。在失去直接影响白宫八年之后,持类似主张的人要把它与重振美国联系在一起,也不是没有可能的。 揣摩特朗普未明说部分 不能靠,意思是不能靠舆论层面与来自美国社会或官方比气势。 公开舆论是任何一个国家的政治运作的一个有机组成部分。每逢大选,我们听起来刺耳、不友好的言辞就会出现。新总统执政后,还会出现不中听的言辞。我们当然不会充耳不闻。但是,更需要做的事情是:揣摩没有明说的部分,不要在气势层面去对接那些舆论。从美国看四十多年来它和中国关系的总态势,类似中文里的“教会了徒弟,饿死了师傅”。 贸易市场对美国开放了,一些技术转让也发生了、社会和政府管理乃至执政方面的经验也交流了,中国经济总量上升了,GDP增幅比美国快。以至于一些中国人也跟着开始用“衰落”来描述今日美国在全球的地位。类似的情形,在上世纪80年代日美经济增长态势中出现过。“敲打日本”(Japan Bashing)描述的就是那十多年美国朝野批评日本的激烈程度。当时的日本社会也出现过与美国社会“对骂”的现象。终究,越来越多的日资企业去美国开办工厂,为美国创造就业,才是对稳定日美两国经济关系做了真正的贡献。日本是美国的军事同盟国,它们之间的关系也不是没有摩擦的。 近两年,从中国流进美国的直接投资量,高于从美国流进中国的量。中资在流进美国的外资中的存量和增量的占比都很小,而且还不时遇到“国家安全”审查。尽管如此,一个繁荣发展的美国,是中国所追求的有利的外部环境的一部分。这是个硬道理。 中美贸易要顾及底线 不能要,意思是处理中美经贸关系时只看到钱而忘了顾及必要的政治底线。 2016年的总统选举,发挥了天平性作用的选举人票来自中西部的“锈铁地带”几个州,传统的工业区,还在找到替代产业以谋求兴旺。在那些地区,“经济全球化”、“自由贸易”一类的高调是打动不了民众的。反而“是中国人偷走了美国产业工人工作”一类的说法,不管有没有事实支撑,更有吸引力。这就是我们要打交道的现实的美国。这种“众口铄金”的现象,历史上出现过多次,也不都是针对中国的。在美国投资要算好政治账,也就是融入地方就业增长这个关键点。 总起来说,我们不要停留在亲华、反华、合作、对抗、友好、不友好这些概念性的字眼来看今后中美两国关系事态的发展。学术研究和媒体分析报道,需要更多地理解对方行为的逻辑是什么,向我们自己的社会提供一种视角。如果我们总是以某位美国领导人或美国做的某件事儿是不是符合我们自己单方面定性的友好期待,将至少是有欠考虑的。文章选自《新京报》,2016年11月30日

2016年12月8日 -

【人民网】王辉耀:中美交往将回理性思维 全球化大势不会改变

人民网三亚12月3日电(记者 常红) 由中国与全球化智库(CCG)、三亚市人民政府联合举办的第三届中国企业全球化论坛3日在海南三亚举行。中国与全球化智库(CCG)主任、国务院参事王辉耀在“中国企业是否需要担心逆全球化”分论坛上谈到全球化大趋势不会改变,全球化到了今天在各个层面已经深入人心。 王辉耀分析说,特朗普前天晚上发表了当选以来第一次面对全民的大型的演讲,还是坚定反全球化的立场,认为全球化是对美国没有多大好处。特朗普上台会不会退出WTO不太好预测,他代表了一种流行的民族主义或者民粹主义的一些思潮。但是,上台之前还有一段时间不停地出各种新牌,但因国会的限制他彻底否定多边的机制不太容易。包括释放出来的信号重新谈判WTO,或已宣布否定TPP,在全世界的舆论上、环境上心理方面已经掀起了一个他要提升美国单边作用或在双边中得到更多的好处的浪潮。这些反应了他作为一个商人的一些手法,但大的全球化趋势改变不了,全球化今天已经在各个层面深入人心。 王辉耀说,中美之间双边贸易已经五千多亿美元而且还在继续增加,你中有我我中有你,苹果手机95%在中国生产,中国企业对美国的投资已经超过美国企业对于中国的投资,沃尔玛在中国有几百亿的采购,这些对于美国的通货膨胀也是很大的抑制作用,美国的白领蓝领失去工作很大程度上是美国的科技创新技术进步包括人工智能机械手段的提升有关。他上任之后,中美大国交往可能让特朗普回到比较理性的思维,现在所释放的信号以及逆全球化的压力的不确定性是存在的。文章选自人民网,2016年12月3日

2016年12月8日 -

王辉耀:中美交往将回理性思维 全球化大势不会改变

人民网三亚12月3日电(记者 常红) 由中国与全球化智库(CCG)、三亚市人民政府联合举办的第三届中国企业全球化论坛3日在海南三亚举行。中国与全球化智库(CCG)主任、国务院参事王辉耀在“中国企业是否需要担心逆全球化”分论坛上谈到全球化大趋势不会改变,全球化到了今天在各个层面已经深入人心。 王辉耀分析说,特朗普前天晚上发表了当选以来第一次面对全民的大型的演讲,还是坚定反全球化的立场,认为全球化是对美国没有多大好处。特朗普上台会不会退出WTO不太好预测,他代表了一种流行的民族主义或者民粹主义的一些思潮。但是,上台之前还有一段时间不停地出各种新牌,但因国会的限制他彻底否定多边的机制不太容易。包括释放出来的信号重新谈判WTO,或已宣布否定TPP,在全世界的舆论上、环境上心理方面已经掀起了一个他要提升美国单边作用或在双边中得到更多的好处的浪潮。这些反应了他作为一个商人的一些手法,但大的全球化趋势改变不了,全球化今天已经在各个层面深入人心。 王辉耀说,中美之间双边贸易已经五千多亿美元而且还在继续增加,你中有我我中有你,苹果手机95%在中国生产,中国企业对美国的投资已经超过美国企业对于中国的投资,沃尔玛在中国有几百亿的采购,这些对于美国的通货膨胀也是很大的抑制作用,美国的白领蓝领失去工作很大程度上是美国的科技创新技术进步包括人工智能机械手段的提升有关。他上任之后,中美大国交往可能让特朗普回到比较理性的思维,现在所释放的信号以及逆全球化的压力的不确定性是存在的。文章选自人民网,2016年12月3日

2016年12月8日 -

【国际商报】迈向全球,中企步伐愈发坚定

“中国企业‘走出去’是中国参与经济全球化的重要组成部分,在经济全球化遭遇波折的背景下,中国企业怎样坚定地‘走出去’、坚定地参与全球化进程显得更加重要。”在日前于海南三亚举行的第三届中国企业全球化论坛上,中国与全球化智库(CCG)主席龙永图强调,中国企业“走出去”反映了中国经济转型的大方向,是推动中国企业和中国经济转型升级的重要手段。 该论坛由CCG、商务部中国国际经济合作学会、三亚市人民政府联合举办,主题为“中国海外投资驱动力:加强合作,多元并存”。继首届论坛聚焦“企业走出去”和第二届论坛专注于“全球化布局”后,本届论坛聚焦中国企业在全球化进程中驱动力的建设和可持续发展以及面临的各种挑战和机遇。 CCG理事长、国务院参事王辉耀表示,在目前“逆全球化”浪潮此伏彼起的背景下,中国企业应该更坚定地“走出去”,更坚定地参与全球化的进程。同时,中国企业“走出去”不仅是中国经济转型的大方向,也是实现建立“命运共同体”目标的重要组成部分。 王辉耀指出,当前中国对外直接投资呈现出许多新特点:首先,对外直接投资并购活跃,领域不断拓展,涉及62个国家和地区,并购领域涉及制造业、信息传输/软件和信息技术服务业、采矿业、文化/体育和娱乐业等18个行业大类。其次,中国对外直接投资迈上了新的台阶,连续13年快速增长,创下了1456.7亿美元的历史新高,在金额上仅次于美国,首次位居世界第二,并超过同期中国实际使用外资,实现了资本项下的净输出。同时,中国企业也面临“逆全球化”的挑战。中国企业全球化是中国推动全球化的关键,在国家层面深度参与全球治理体系提升、推动本国经济转型升级的同时,企业也需要积极应对,更加充分地利用国际市场和资源,提升全球竞争优势。 外交部原副部长何亚非亦表示,中国经济发展的新常态要求中国企业利用全球化在世界范围进行资产的全球配置,开拓全球市场。中国目前正在构建经济全面开放的新格局,企业对外投资要紧密跟随国家发展战略和对外开放新格局的方针。在全球化的新形势下,中国企业对外投资既要走市场化的道路,也要考虑全球发展问题,要在投资中占据全球治理的道义制高点。 “企业‘走出去’是国家经济的组成部分,一国经济发展应有国际化资产。中国企业‘走出去’是发展阶段的必然,也是与世界经济融合的大势所趋,与其他国家实现合作共赢是各国的共同愿望。”科技部原副部长刘燕华认为,全球配置下中国企业“走出去”的路径值得思考。在全球化快速推进、科技产业革命不断进步的当下,企业“走出去”必须有综合的套路,从硬实力和软实力各个方面来推动,使“走出去”企业与当地融合,实现共赢,最终走上可持续发展道路。中国企业“走出去”要拧成一股绳,形成合力。刘燕华提醒道,目前中国企业对“走出去”有很高的热情,但是同质化现象非常明显,有时候产生恶性竞争。“既然‘走出去’,就要拧成一股绳,要把眼界放得更宽一些,并且应该考虑差异化和互补性。” 商务部中国国际经济合作学会会长崔明谟强调,企业全球化是中国与世界各国经济深度融合、实现互利共盈的重要渠道,中国已经产生了一批居于世界前列、大规模的企业集团,这些企业有能力率先发展成为国际一流的跨国公司,其全球化发展空间广阔,前景乐观。 国务院参事谢伯阳表示,中国企业海外投资兴业渐入佳境,形势喜人,建议鼓励制造业,推进多元化;鼓励到亚洲投资,推向全球;鼓励民企,推动整体;鼓励在海外利用外资,推进全球的合作。(作者:何芬兰)文章选自《国际商报》,2016年12月6日

2016年12月8日 -

【China Daily】Changing times demand bigger role in WTO

Editor’s note: A number of experts spoke at a recent forum organized by the Center for China and Globalization (CCG) and the Center for Strategic and International Studies to mark the 15th anniversary of China’s entry into the World Trade Organization. Following are the views of some of those experts:Wang Huiyao, president of CCG and a Counselor to the State CouncilGlobalization the way forwardGlobal governance in its existent form is facing challenges, so a new form of global governance is emerging. With the Doha Development Round of the WTO coming to a halt, the major economies, which are in dire need of new global trade rules, have accelerated the pace of talks among themselves through multilateral arrangements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership, the Belt and Road Initiative (the Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road), and the Transatlantic Trade and Investment Partnership.China needs to make better use of these arrangements to be able to write new global trade rules, which in turn will propel its domestic reform forward, help it maintain its established priorities in global trade and expand the influence of its capital.The United Kingdom benefited from the earlier stages of globalization, the United States did so from the later stages, and China is benefiting from the current stage. As such, China will continue to support globalization and will take the process forward.He Yafei, former vice-foreign minister of China, CCG consultantHelping increase global growthGlobalization entered a new phase after the 2008 global financial crisis, and today the world is witnessing a power shift and change in global governance.While defending the existing global governance mechanism with the United Nations at its core since the end of World War II, China advocates reform of international relations to establish a new win-win model based on common prosperity and shared development. Its proposals are in accordance with the interests of the entire international community. China is a defender of and contributor to the global governance mechanism, not a violator as some Western media outlets allege.China supports the global trade and investment system featuring free, open and fair trade. It will continue to participate in and lead global governance to make it more open and transparent.China will also make more contributions to global governance, and intensify its efforts to raise global economic growth. And it will provide more global public products and play a more positive role as a major economic power.Tu Xinquan, a Non-Resident Senior fellow of CCG, a senior researcher in WTO affairs at the University of International Business and EconomicsChina can play leading role in WTO processSince the Doha Development Round could not be completed by the end of 2011, the WTO is finding it difficult to propel the talks forward.The problem lies in the WTO’s objectives. The new topics of WTO talks increasingly involve the domestic policies of its participants. But this is not the time to discuss or change domestic policies. For the same reason some bilateral free trade area agreements have made little progress in the talks on free trade over the past few years. So China should start playing a leading role in the WTO process, for which it needs to make a lot of preparations on the economic and policy fronts. That China will continue to support globalization is beyond doubt. The problem is that the international community lacks consensus on what kind of new policies and theories to adopt. WTO members need to solve this problem in the coming years before propelling globalization forward.Sun Yongfu, a Non-Resident Senior fellow of CCG, former head of the Department of European Affairs, Ministry of CommerceNegotiations key to better futureSince joining the WTO in 2001, China has not only participated in but also has done everything it can to adapt to the world order. Over the past 15 years, China’s economy and trade volume have increased dramatically to the astonishment of both China and its global partners.Beijing has been playing an increasingly important role in international relations; it is promoting the Belt and Road Initiative and played the leading role in establishing the Asian Infrastructure Development Bank, which are actually rule-making practices. In fact, it has been helping draft new rules for global governance.But that does not mean Beijing is out to break the existing rules. It only hopes to add new, and much-needed elements to the current global governance mechanism, which requires it to consider some problems from a global perspective and better balance the interests of various parties.Negotiation is one of the processes to achieve the right balance among different interests, so China must pay greater attention to this problem while making more efforts to draft global rules.He Ning, a Non-Resident Senior fellow of CCG, former head of the Department of American and Oceanic Affairs, Ministry of CommerceThe benefits of free trade rulesThat other WTO members started treating it as equal is one of the greatest benefits China got by joining the WTO. In other words, WTO rules regulate not only China’s policies toward the other members, but also the latter’s policies toward China. In many cases, these rules have helped China avoid becoming the victim of the domestic policies and politics of some Western countries.In 2005, US senato Chuck Schumer accused China of "currency manipulation" and moved a bill to levy 27.5 percent tariff on all Chinese products exported to the US. Had that bill been passed, it would have spelled disaster for Sino-US trade because products labeled "Made in China" would cost 27.5 percent more in the US. The move sparked fierce discussions in the US, and Schumer was eventually forced to withdraw the bill, because it was against the multilateral rules of the WTO.It was a typical case of the WTO rules helping China avoid antagonistic measures of Western countries. Western countries could not pass such bills targeted at China, because they were not in accordance with the WTO’s rules. Of course, China too has to follow the rules, so as to maintain a good trade environment for all.From China Daily,2016-12-7

2016年12月8日