【国际商报】“创新中国”引领转型新发展

2016年8月11日

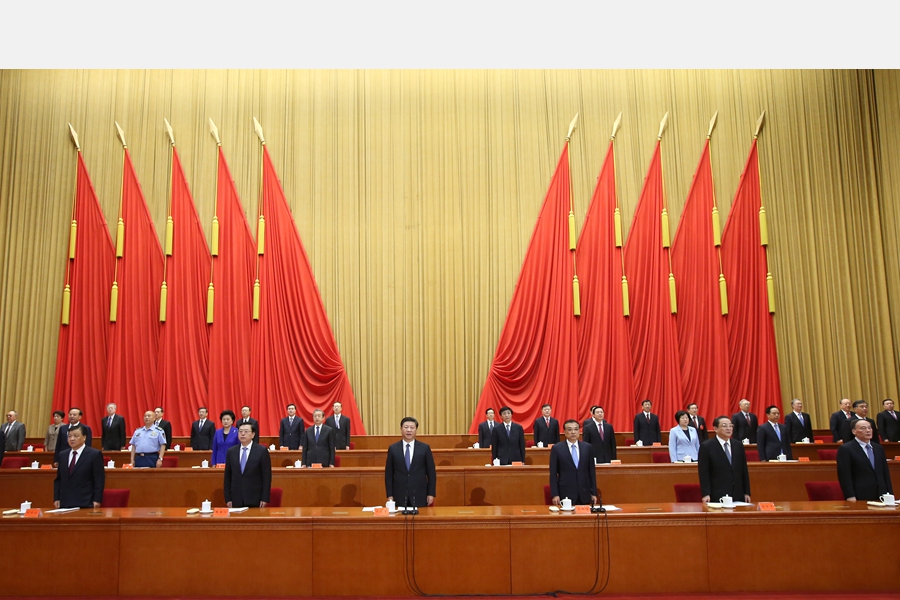

2016年5月30日,全国科技创新大会、中国科学院第十八次院士大会和中国工程院第十三次院士大会、中国科学技术协会第九次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开。习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山等出席大会。

“实现‘两个一百年’奋斗目标,实现中华民族伟大复兴的中国梦,必须坚持走中国特色自主创新道路,加快各领域科技创新,掌握全球科技竞争先机。”习近平主席指出。“大众创业,万众创新。”李克强总理一直强调。

当前,创新在中国已被提到一个前所未有的高度。

随着近年来中国经济结构的转型,如何依靠创新持续驱动经济发展成为国家面临的主要挑战。然而,相对于美国、瑞典等创新大国来说,中国的科技创新能力,尤其是源创新能力依然偏弱。尽管国家已经确定了科技发展的长期规划,但如何具体落实却缺乏整体设计,中国面临着创新难题。

日前,中国与全球化智库(CCG)联合华东政法大学政治学研究院在北京正式发布《世界创新发展报告2016(公共政策篇)》。这是中国首份深入挖掘各个创新大国成功经验的报告,吸收借鉴了人类创新的文明成果,首次提出“创新学”的概念,在世界创新中创新。报告首次提出了政府推动创新的具体方案,或将成为中国迈向创新驱动经济发展的重要指南。

目前,中国正处于创新紧迫与创新无力的紧张之中,并面临从发展型国家向创新型国家的内部结构转型。目前中国必须完成向创新型国家的转型,因为中国在一些领域已经走到世界前列,在这些领域已经无法模仿,只能寻求不断超越;同时,中国的土地市场、劳动力市场等价格已经高到中国需要通过创新来获取核心产品的定价权。“中国已经走到需要将创新列为头等发展战略的时刻。”华东政法大学政治学研究院院长高奇琦教授认为,不创新就很难走出“中等收入陷阱”。但中国所需要的不是灵光一闪的农业时代的随机创新,而是需要在信息社会下可复制和可推广的系统创新和集成创新。因此,中国需要在多个领域开花的大规模创新,需要认真地研究国家如何为企业、社会组织和个人的创新提供规划、空间和保障。

课题组在报告中建议实施一项系统全面的“创新中国”大战略,并在协调性机构、激励环境、教育环境和法治环境等中、微观层面制定具体政策,对战略的实施给予系统支持。

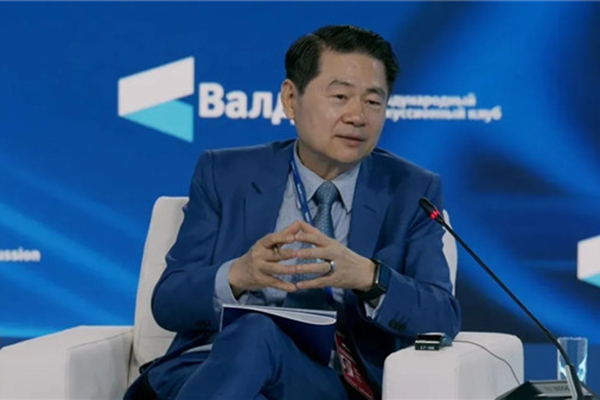

创新驱动发展已成为全球共识,很多国家都将创新上升至国家战略。通过对不同国家整体创新规划的比较和分析,将有助于我们对国家创新绩效有更深层次理解。“我们希望通过分析、借鉴世界发达国家,特别是发达国家在创新系统公共政策方面的支持对创新的作用这一主题,为目前中国的创新带来新的启发和思考,推动中国的创新大潮,把中国的创新与世界的创新结合起来,在世界的创新中寻找新的创新之道,寻找新的创新政策的突破,从而不断地提升和促进中国创新的发展。”CCG主任王辉耀表示。

调查发现,大多数在创新领域卓有建树的国家都具备宏观战略与微观政策相匹配、高地位的创新协调性机构、多样化的创新激励政策、注重“差异性”与“实用性”的教育模式、合理的知识产权保护等五个特征。

在创新驱动发展战略的背景下,如何实现从“中国制造”到“中国创造”的跨越、如何通过公共政策的优化为创新驱动提供支撑都是亟待回答的问题。对此,课题组从五个方面为中国创新公共政策的完善及创新驱动战略的发展提出建议:

第一,制定更为系统的创新规划。通过实施一项系统的“创新中国”战略,将科技领域的创新拓展至文化创新、管理创新和制度创新等领域,并在创新协调性机构、创新教育环境以及创新法治环境等方面制定相应的政策方案。

第二,成立专门的创新协调性机构。一国的创新协调性机构决定了创新发展的效率。目前,中国还缺乏一个真正意义上的创新协调性机构。课题组建议设立中央或国家的创新领导小组,统筹协调国家创新战略。

第三,落实创新激励政策。激励政策是一国创新发展的直接动力,创新激励政策应该以提高创新质量和创新效率为目标。课题组在政府财政投入、税收减免以及设立国家创新奖等方面给出了具体的建议。

第四,通过创新学的发展,建立创新人才储备,将中国的人口红利转化为人才红利。同时,建立国际创新联盟,培养专业技术创新人才。

第五,加强知识产权保护。知识产权保护为创新发展提供了一个法治环境。没有足够的知识产权保护,原生性的创新就很难推动。课题组给出了制定《知识产权法典》,将知识产权局升级为知识产权部,鼓励从事专利代理、专利评估、专利许可贸易以及专利检索方面的中介服务机构发展等建议。

文章选自《国际商报》,2016年8月5日