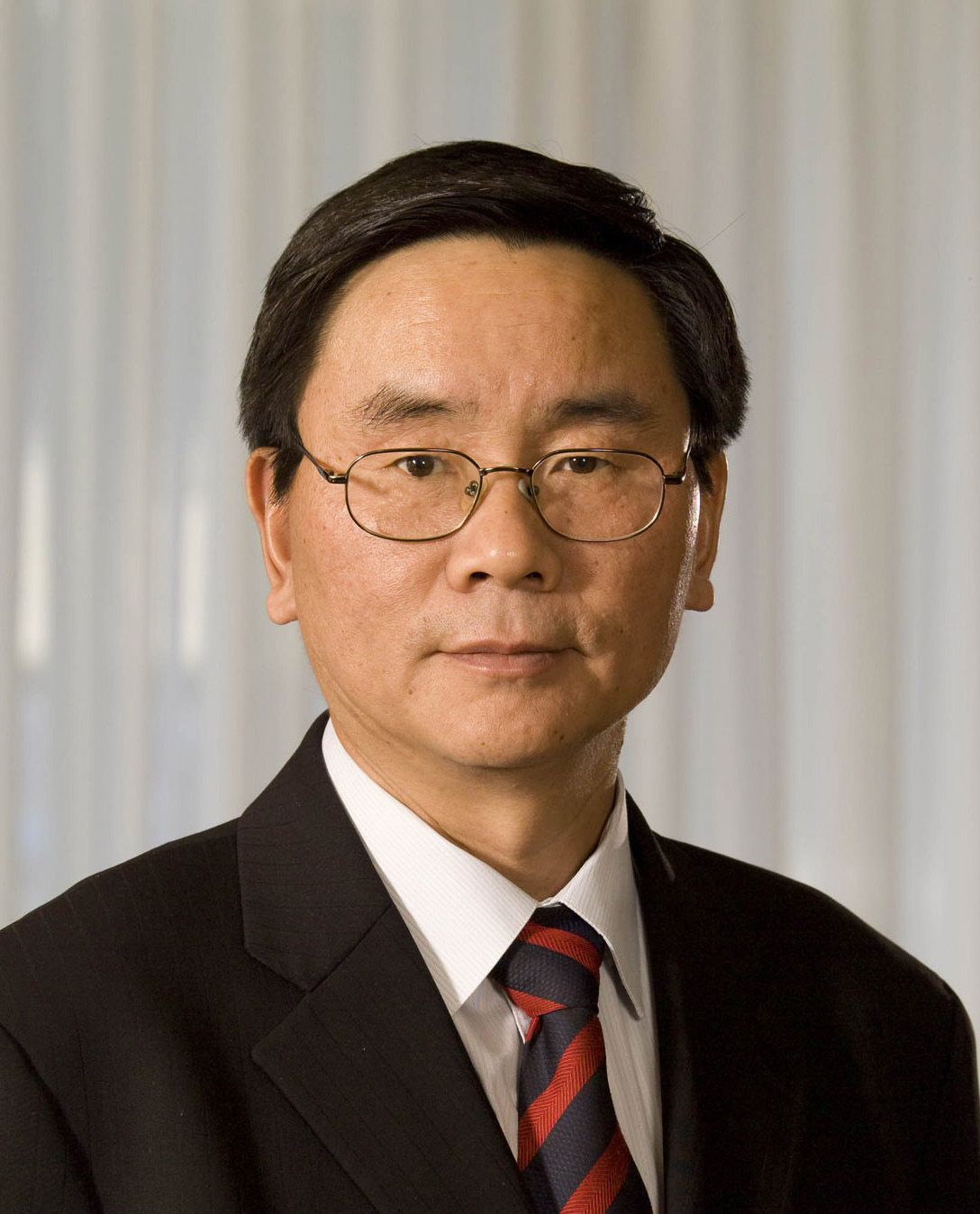

张剑炜:领导力高度决定未来

2016年9月22日

在庞巴迪的官方网站上,公司以“不断快速升迁”来描述张剑炜的职业生涯。

1995年,张剑炜以项目经理的身份开始了他在庞巴迪的职业生涯。一年后由经理提拔为总监,两年后就被提升为运输集团的全球副总裁。1999年,张剑炜被庞巴迪派往中国单枪匹马开发铁路轨道交通设备制造业务。2005年,他开始同时负责庞巴迪宇航和运输两大集团在中国的全部业务,并被任命为庞巴迪公司中国总裁兼国家首席代表。

像其他跨国公司一样,庞巴迪在全球具有总裁和副总裁称号的有两百多人。在公司庞大的权力系统里,张剑炜只是这两百多人中的一个,但却大权在握,有人说他手眼通天,因为他总能跟总部最高层直接沟通。

火箭般的上升速度让一位外国同事很是不爽,“我在庞巴迪干了17年才做经理,你一个中国人一来就是经理。”张剑炜不卑不亢地回答说:“所以我需要你的帮助。”

每天睡眠5个小时,没有晚上,没有周末,没有节假日。这就是张剑炜每天的生活状态。他的电话是24小时开机的,24小时随时处理公司事务,上午9点到下午2点是他所在的中国时间,下午2点到晚上11点,是运输集团总部所在的欧洲时间,而晚上到第二天一大早,则是庞巴迪总部及宇航集团总部所在的北美时间。

“赢得领导力很难,但失去却很容易。这就是为什么无论是行业处于高峰还是低谷,全球领导者都不能袖手旁观。愿景和经验是识别和投资于最具前景的机会的必备条件。承担适当的风险并积极管理。建立战略伙伴关系,向新的市场拓展。雇用正确的人选并正确授权,使其不断推出改变游戏规则的产品,满足客户需求。这就是在庞巴迪我们不断领路前行的方法——无论是在天空,还是在地面。”以上是庞巴迪2011财年年报的开卷语。不难看出,庞巴迪时时都在渗透着“领导力”的观念。

张剑炜也曾遭遇职业危机。有一次,庞巴迪在中国的一笔大订单在签约仪式的横幅都已经准备好了的情况下,于最后关头丢失,为此张剑炜本人差点被迫辞职。“谈判的时候,往往需要凌晨三点把老板吵醒,要求授权,但很多经理人会对半夜叨扰老板有所顾忌,如果我也那样,订单肯定就没了。”张剑炜说。

十年来,庞巴迪在中国“战绩”显赫——近3,000辆高速动车组车辆、近2,000辆地铁车辆、338辆铁路高档客车、225辆青藏高原列车、560台电力机车、武广、京沪、京广、沪杭、沪宁线等高速铁路信号系统、北京机场无人驾驶捷运系统、北京机场快轨电动列车、广州珠江新城无人驾驶捷运系统。这些成绩,与张剑炜极具个人魅力的领导力密不可分。

“徐特立是毛主席的老师,毛主席在给他老师写的一封信上说过,你以前是我的老师,今天还是我的老师,将来永远是我的老师。我想借这个故事表达的是,我们还没有忘记,我们不会忘记,我们永远也不会忘记,我们也不应该忘记,中国政府、客户和合作伙伴对庞巴迪的信任、支持、帮助和友谊。”

“我想说,我非常感谢他们,也不能忘记他们。这可不是虚心假意的客套话,是发自我肺腑的。所以有时候我经常打电话听听他们的建议和评论,他们也经常给我打电话问‘剑炜最近怎么样’。把他们的意见综合到一起实际上对你是一个无价之宝。”

张剑炜坦言他常常为此而感到苦恼,“有的时候,我会跟客户很坦白地讲我的压力和苦恼。不是让人家可怜我,是让人家理解我们的诚心诚意。”

“我们从内心非常尊重我们的竞争对手,从来不批评他们,因为他们能够成为竞争对手,一定是有很多、至少是不相上下的与我们相似的地方。”

“对于比自己级别高的人,应该尊重。但是尊重并不等于奉承。领导要做个决定我不同意,我会说我不同意,但是我尊重你的决定。我一同事说,‘你就像用于投影仪的透明胶片一样,透明透亮的!’”

对于别人的意见,张剑炜一定会把自己的想法原原本本地讲出来,即使不同意,他也会保留意见,不会委屈自己跟着别人的意见走。

“这么多年来,很多事都发生了。你要是跟我平级或者不如我级别高,那我就胸怀宽广了,我就说行行行,过去算了。但那要是上司是领导,我绝对不妥协,会说这个很难做到。你要一直坚持这样做,我就说好,那到时候付出代价的时候不要抱怨我没有告诉你。这也意味着自信,但自信并不等于目中无人。”

庞巴迪的竞争对手常常把张剑炜称为庞巴迪的核武器,但也有外国同事质疑他对公司的忠诚,认为他是庞巴迪的“右派”分子。

有一次开会讨论销售给中国的产品如何定价,张剑炜主张降价,一些外国同事说张剑炜是中国人,站在中国的立场上,没有一心为庞巴迪工作。而张剑炜刚被派到中国时,有的中国人则说他是假洋鬼子。对此,张剑炜回应说,“我虽拿着外国护照,但是我决不亚于你爱国。我也给国外的同事讲,我是中国人,但是我对庞巴迪比你忠诚多了。”

为了拉动内需,国务院批复的铁路投资额已经达到两万亿元,其中在建项目的投资规模超过1.2万亿元。这又是张剑炜大显身手的好机会,但他心里很清楚,在中国铁路建设这个跨国轨道交通巨头们的狩猎场上,竞争将会进入白热化。

庞巴迪在中国做政府关系,全靠张剑炜两条腿去跑,一张嘴去游说,更靠他的真诚和执着。他拿订单不使用中间人,也没有一个有“背景”的销售团队,用张剑炜自己的话说,这样“更能系统了解用户需求,也节省了费用”。

与很多经理人的洋派风格不同,他在商务礼仪上具有明显的中国风格,去拜见客户,他一定会提前到达见面地点,与人握手他一般用双手,送客人他会一直送到大街上,起码送到办公室外面。他的电话非常忙,但很少让秘书接。

张剑炜自己从来不单独喝酒,但社交宴会上从来不惜量,用他的话说,这表示对人的诚意,当然也是在中国做生意的需要。

与张剑炜接触,你会发现他是一个特别实在、谦虚的人,尽管身为外企高管,却丝毫感受不到他有任何盛气凌人的架势。但面对不合理的事情他也很强硬,决不姑息,又决不失礼。因此,人们对他的评价是:不轻易让步,但让人感到舒服。

在很多跨国公司,最高领导往往由于一个国家首席代表“报喜不报忧”而做出错误的决策。在接管宇航业务之前,张剑炜就意识到公司策略需要转变,但无力改变。“不是你的管辖范围,你硬是插手,别人会觉得你在争权夺利。这种弊病,在跨国公司也不鲜见。”张剑炜说。

对职业经理人来说,好的“政绩”是他们跳槽的敲门砖,他们往往会放弃在短时间内无法给自己带来政绩的好项目,追求一些能够立刻见效的项目。如今庞巴迪在中国拿到的很多项目,是张剑炜在几年前开发积累的。今天他努力开发积累的一些潜在项目,也很可能要在他离开中国后才能够敲定。

张剑炜很不喜欢别人称他为“职业经理人”,因为职业经理人会常常跳槽。从加拿大派到中国之前,张剑炜与公司曾有过君子协定的“三年之约”,三年后结束工作后会回到加拿大,可谁知,在中国这一干就是十多年,并且仍将继续。但可以肯定的是,无论未来在哪里,凭着卓越的领导力,张剑炜定会不断开拓新领地,攀越新高峰,创造新价值。

张剑炜,CCG常务理事,庞巴迪公司全球高级副总裁、庞巴迪中国总裁兼国家首席代表。1982年毕业于天津大学内燃机专业,曾在山东任公社团委书记兼党委常委,1978年参加高考,进入天津大学学习,1982年被授予“全国三好学生”称号,同年留校任教。张剑炜在加拿大蒙特利尔大学高等商学院(HEC Montreal)先后获得MBA和博士学位, 主要研究跨国公司和公司战略。张剑炜1995年以项目经理的职位加入庞巴迪公司,先后任项目总监,庞巴迪运输集团副总裁,2010年2月被任命为庞巴迪中国总裁,同时兼任庞巴迪公司总部全球高级副总裁。

文章选自《中国与全球化智库》2016年7月刊总60期,作者为CCG编辑部,转载请注明出处。