陶短房:南非土改 一只羊剥不出两张羊皮来

2018年8月29日

文 | 全球化智库(CCG)特邀研究员陶短房

2018年8月1日,今年2月14日当选的南非总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)表示,将启动对南非宪法的修改,从而推动南非土改,把土地“重新分配给黑人和穷人”。

这实际上意味着对南非白人农场主所拥有土地的无偿没收和再分配:现有430万人口的南非白人(包括英裔和布尔人,即南非荷兰人后裔)仅占南非总人口的8%,却坐拥南非农地总面积的72%,而南非黑人(主要是班图祖鲁人)占总人口比重80%,却只拥有南非农地总面积的4%,即便土改真的兑现“平等分配”的诺言,也势必演变为“黑人瓜分白人农场”的一幕——当然,南非执政党非国大(ANC)激进派及其支持者会辩称“白人农场主所拥有的农场是几百年前从黑人手中掠夺而得”。

连日来,一些同情南非白人农场主的组织不断使用各种语言,在Youtube等平台广泛发布“针对南非白人的种族灭绝”的信息,引发海量转发。早在去年,澳大利亚特恩布尔((Malcolm Turnbull)政府(8月24日刚刚被党内“逼宫”下台)曾对南非白人处境表示“同情”,几天前接受福克斯新闻采访的美国总统特朗普(Donald Trump)更对南非土改表示“谴责”,指示国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo )“审查对南非白人农场主的土地侵占和大规模杀戮”,引发南非政府“干涉内政”的愤怒反驳,和诸多非洲国家的侧目。

正如许多欧洲分析家所言,特朗普并不了解非洲历史和地理,就在同一则访问中便说错了多处典故,但南非政府的自我辩解同样有“护短”之嫌。真实情况究竟如何?

问题还是经济

熟悉非洲情况的法国《解放报》记者弗兰茨.杜卢普特(Frantz Durupt)指出,许多宣称“南非白人农场主正遭受大屠杀”的网络信息,其数据和消息来源为诸如RiposteLa?que和Fdesouche之类的网站,但这些网站的数据无法核实。一些较有根据的统计则显示出不同的状况:南非农民组织(AgriSA,绝大多数成员为白人农场主)提供的数据显示,2017年4月1日至2018年3月31日间,共有47名南非农民被谋杀,几乎是过去20多年来最低的,远低于1997-1998年同期的153起;但于此同时,针对农场和农场主的攻击数量的确在上升,同期为561起,而前一个年度只有478起,但如果以20年为单位进行衡量比较就会发现,总体曲线仍然呈螺旋下降的态势。

值得一提的是,AgriSA的上述数据并不只限于白人农场主,另一个更倾向于同情南非白人农场主的组织“南非农场主论坛”(AfriForum)统计显示,2017年1-10月针对白人(不仅限于白人农场主)的谋杀共计72起,但即便该组织自己的数据也不能充分支持其“针对白人农场主大屠杀全面展开”的论断——去年11月他们曾给出2016-2017年度(12个月)共发生638起针对白人农场主袭击、74起谋杀的数据,两相比较,恶性案件的确明显增多,但还谈不上“谋杀”,更与一些热门推文所扬言的“黑白内战”离题万里。

在非洲时政研究方面具有权威性的杂志之一——《非洲看板》(Quartz Africa)指出,不论支持南非土改的极左翼,还是试图引发针对南非白人农场主广泛同情的极右翼都在“煽情”,却并不在意其论点、论据和论证间能否自恰。而杜卢普特则表示,近几年南非白人农场和农场主所遭受的攻击增加,更多是该国同期社会治安混乱、恶性犯罪率剧增所导致的,白人固然深受其害,黑人和其它族裔也概莫能外。

剔除这些偏激和情绪化的东西,必须指出,南非共和国及其执政党ANC改变了自1994年南非废除种族隔离制以来所遵循的“彩虹国”原则,不再以温和的态度对待南非白人中最稳定、最安土重迁、最具备南非国家认同的群体——农场主,转而采取了“激烈剥夺”(如果还不能说是“暴力剥夺”、更谈不上“种族屠杀”的话)的措施,在某种程度上这的确容易让人联想到1994年以前的“旧南非”,只是剥夺者和被剥夺者调换了一个位置。

但这恐怕是别无选择的选择:南非国家统计局最新数据显示,尽管南非仍然是非洲开发银行(AfDB)信息所显示的、仅次于尼日利亚和埃及的非洲第三富国,但仍有52%的南非人生活在贫困线以下,26%的南非人得不到温饱,600万人口(约占总人口10%)艾滋病毒HIV阳性,犯罪率居高不下,每年死于谋杀者达数千人,数以万计城市贫民在简陋的棚户区栖身……残酷的数据显示,尽管“新南非”成立以来推行了一系列对黑人倾斜扶持的政策,并培养出一批黑人富豪、贵族,但就整体而言,南非黑人的“翻身”仍局限于政治方面,在经济方面他们的状况并未得到显著改善——国家统计局数据显示,南非白人年均收入是黑人年均收入的5倍之多。

指责“新南非”成立以来的唯一执政党ANC是容易的:“新南非”经济总量仍然“看上去很美”,但已丧失了“旧南非”时创下的“非洲唯一工业化国家”面貌,而不得不与诸如尼日利亚这样的新兴非洲经济体为伍,“彩虹国”未能延续“旧南非”的工业化和均衡发展道路,反而步其它非洲邻国后尘,过于依赖资源、矿产型经济,并在国际需求下降的背景下不得不转而重新把目光盯向农地和农场。可以说,不论经济或社会治理,ANC和“新南非”,都交出了一份“不及格”答卷。

种族隔离下有“好几个南非”

但简单指责他们“败家”甚至“卖国”是更加不公平和罔顾史实的:“旧南非”的“发达”是将所有黑人剔除在统计数据外所实现的。

旧南非黑人占总人口71%,却只能呆在被分割的支离破碎,只占总面积12.7%的不到300块保留地里。1951年旧南非通过《班图权利法》(Bantu Authorities Act),在这写保留地上组建了632个人造的黑人“自制单位”(部落),1959年《班图自治法》(Promotion of Bantu Self-Government Act)规定这些“自制单位”将合并为8个所谓独立的“黑人家园”(班图斯坦Bantoestan),自1971年至1983年,先后建立了加赞库卢、西斯凯、博普塔茨瓦纳、卡恩格瓦尼、夸恩德贝勒、夸祖鲁、库瓦、文达、特兰斯凯、莱博瓦共10个班图斯坦,其中西斯凯、博普塔茨瓦纳、特兰斯凯和文达更被旧南非宣布片面“独立”。根据《班图自治法》,所有南非黑人都只能拥有上述10个“黑人家园”的“国籍”,而没有南非国籍,他们也无法享有当时那个南非联邦任何权利,而只能作为毫无权利和保障的最底层“外劳”,在南非白人开设的矿山、工厂内打工,甚至无权在白人社区工作。正因如此,几乎每个南非“白人城市”边上都会有一个十分庞大的“黑人城市”,比如约翰内斯堡边上就有人口近百万、贫民窟一般的索韦托,以供黑人“外劳”居住和生活。

南非针对农场主犯罪和谋杀线形图

这个时代的南非黑人收入菲薄、待遇低下,毫无社会保障,甚至连体育比赛都被隔离。按照合众国际社一位资深非洲记者的话来说,当年的南非并非一个国家,而是三或四个国家:社区,商店,公交工具,都会被人为分为“白人专用”、“亚裔专用”和“黑人专用”,有些甚至还会在“黑人专用”中再细分为“文明的”和“不文明的”。南非最流行的运动——足球,同时拥有4个足协——1892年的“白人的”南非足协,1930年的南非印度人足协,1933年的南非祖鲁人足协(成员都是黑人),和1936年的南非有色人足协(成员是既非白人也非黑人、印度人的有色人种),而地位最高的体育项目——橄榄球,倒是只有一个协会,可这不过因为该项目完全被白人所垄断。

在这种体制下,南非联邦时代的“南非人民”——白人生活水平是很高的,作为非洲当时唯一的工业化国家,享受着不亚于G7国家的生活水平和社会保障,他们在曼德拉之后的“新南非”社会地位和生活水平是下降的。

与之相反,当时连南非公民权都没有、甚至只能被称作“班图人”而不配叫“南非人”的南非黑人,在种族隔离时代结束、南非共和国成立后,生活水准是明显上升的(虽然因为“新南非”执政的非国大治国无方,这个生活水准的上升离人们期望值很远,更达不到昔日白人在旧南非时的水准,但毕竟旧南非白人的高水准生活,是建立在将七成人口剔除在外却又任由“人民”盘剥基础上的,而“新南非”虽然出现明显“逆排斥”,但毕竟南非白人仍然还是南非公民),但他们只是现在这个南非共和国里的“南非公民”,或换言之“人民”,而在种族隔离时代并不是“南非公民”或“人民”。

说到底吧,旧南非即种族隔离的南非联邦,和新南非即现在的南非共和国,其实是建立在同一片土地上的两个不同国家,在这两个国家间,71%的“人民”是互不重叠的,因此实际上没有办法比较两个时代“人民”生活状况有何变化。

正如《非洲看板》上一篇文章所指出的,ANC早在种族隔离时代就提出“把白人农场主土地分配给黑人”的“斗争纲领”,这个“纲领”一直未曾删除,只是在谋求“和解”的曼德拉(Nelson Mandela)和随后的姆贝基(Thabo Mbeki)时代被搁置、淡化。不可否认,曼德拉为首的ANC温和派在构建“彩虹国”时真诚希望“和平共处”——黑人“翻身做主”,白人也不会失去什么,大家“快乐地永远一起生活下去”。

问题在于治国无法的ANC历届政府都无法让南非经济这一只羊剥下两张羊皮——一张确保南非白人“生活水准照旧”,另一张确保以前“根本不算人、至少不算南非人”的南非黑人“经济和政治一样大翻身”。正是因为无法剥下这两张“羊皮”,继承曼德拉温和衣钵的姆贝基才会被黑人“暴发户”、持草根激进立场的祖玛(Jacob Zuma)取而代之,也正是意识到无法再用政治成果去安抚因得不到经济成果而愈来愈躁动的广大黑人暨ANC支持者,思想上和姆贝基水乳交融的曼德拉在党内矛盾最尖锐之际公开站到了祖玛一边。

一只羊的两张羊皮

祖玛是“生意人”,尽管迎合草根黑人激进口号,甚至在内阁中设立“农村发展与土改部”,并于2014年6月22日由该部部长恩昆蒂(Gugile Nkwinti)推出土改方案,主旨是责令拥有商用土地的农场主“必须将手中50%土地所有权无偿分配给农民”,但并未强制性推行,事实上他试图通过发展采矿业、引进外来投资和恢复制造业去“养羊”,只要有“第二只羊”,无论置换、赎买或再分配,都有了腾挪的空间。

但拙劣的治理能力、肆虐的贪腐和尖锐的国内矛盾(包括党际、党内,以及ANC体系内庞大工团势力的挑战),让祖玛的“养羊大计”种下龙蛋却收获跳蚤,自己也黯然下台。高举ANC“将白人非法所得收归黑人所有”纲领为土改开路,用“比祖玛更民粹”击败本人就是公认民粹人物的祖玛的拉马福萨已没有曼德拉的从容、姆贝基的选择余地,甚至祖玛的“养羊”时间,他只能“杀羊取皮”——哪怕这意味着从白人手中硬抢下那唯一的一张皮,甚至意味着羊死皮破,也好过坐以待毙。

不论是闭眼高呼“谴责”、“调查”的特朗普,或泪眼呼吁南非政府“仁慈对待白人”的许多国际组织和个人都不能忽视一个事实,即白人农场主或黑人贫困阶层“要羊皮”的诉求都是正当的,但当前的南非政府无法凭一只羊满足两张皮的要求——事实上“旧南非”也同样不行,因此它们便如南非国家格言所言“殊途同归”,采取了“把羊皮强行抢归其中一人”的极端做法,所不同的是“旧南非”把“羊皮”给了白人,而“新南非”给了黑人而已。

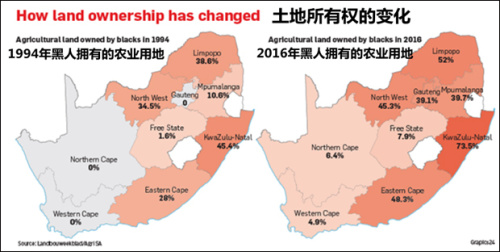

1994年与2016年南非各地黑人土地所有权对比

似曾相识的一幕当年曾出现在推翻罗得西亚白人政权、建立津巴布韦共和国之际,建国之初,黑人领袖穆加贝(Robert Mugabe)像曼德拉一样宽容对待白人农场主,“新津巴布韦”最初近20年,多达4500个的白人农场欣欣向荣,黑人和白人看上去相处融洽,穆加贝在国际间也广受好评。

但所有这一切都建立在“有人为第二张羊皮埋单”基础上:根据1979nian 与英国撒切尔(Margaret Thatcher)政府签署的“英国提供补贴以换取不土改”的《兰开斯特宫协议》(The Lancaster House Agreement),白人保留原本属于自己的“羊皮”,而英国人则为黑人“租借”另一张羊皮提供“租金”。当撒切尔被梅杰(John Major)取而代之,后者在20世纪末单方面撕毁《兰开斯特宫协议》后,如今为世人所熟知和诟病的“穆加贝土改”便在嗷嗷待哺的黑人退伍老兵和一心“分享胜利果实”的独立运动功臣们压力下席卷而来,不谙农耕的黑人、大搞权力寻租的新贵,最终酿成了一幕轰轰烈烈的悲剧。

历史照片:1979年英国-津巴布韦签署《兰开斯特宫协议》

穆加贝和曼德拉是“泛非运动”心心相印的战友,两人对“土改”的弊端也都心知肚明,并不约而同力图另辟蹊径,在相当长时间里推迟了土改。如今,早早因“断绝补贴”而被逼上土改之路的穆加贝已以失败告终,曼德拉本人虽避免直接面对土改难题,他的ANC和“新南非”却终究躲不过去——“彩虹国”会否重蹈津巴布韦覆辙?

或许不会,毕竟南非的经济和社会基础要好得多。但风险无疑是存在的。

肯尼亚模式的启示

事实上撒哈拉以南非洲还有另一条解决族裔财富分配的道路——肯尼亚道路。

尽管肯尼亚独立之初经历了尖锐残酷的武装斗争,但建国初的黑人领袖们却明智地选择了和解,他们以“承认新政权”为条件,保护了当地土生白人农民的财富和利益,而用白人农场主缴纳的税赋发展多种经营,让黑人成为其他经济领域的劳动者主体。经过半个多世纪的发展,本身并没有多少矿产资源的肯尼亚已成为撒哈拉以南非洲发展最快的国家之一,尽管族裔矛盾和社会动荡依然存在(有时还很激烈),却被公认为“非洲解决土地所有权矛盾最好的国家”。

肯尼亚的白人农民。经过半个多世纪的过渡,如今肯尼亚农业生产的主力同样是黑人,精细农业和园艺独树一帜,还是非洲最大的茶叶生产国

可以说,肯尼亚用了半个多世纪时间,走通了祖玛想走但没能走到底的“养第二只羊”道路,或许,这才是“新南非”和其它撒哈拉以南非洲非洲国家解决同类问题的康庄大道。

然而病来如山倒,面对积重难返、欠债如山的“急症”,“肯尼亚模式”这个“慢郎中”开出的“固本培元”药方,恐非大多数非洲“当家人”所敢选择——这才是真正的难题所在。

文章选自观察者网,2018年8月25日