-

王辉耀:激活智库体系,民间智库要发挥“鲶鱼作用”

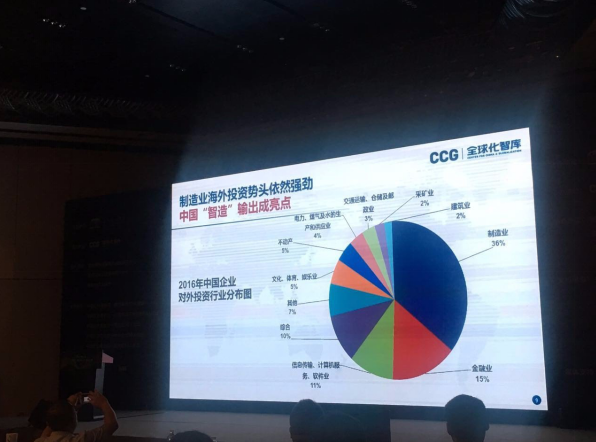

2017年7月13日,全球化智库(CCG)最新的中国企业海外投资研究显示,过去中国连续两年对外投资超过来华投资,中国正步入资本净输出时代。中国企业“走出去”的步伐势不可挡。海外投资沿着“一带一路”更添助力。随着“一带一路”国家成为新的对外投资增长点,民间智库如何更好地推进中国企业“走出去”?民间智库在中国的发展,正处于何处?对此,国务院参事、全球化智库(CCG)理事长王辉耀在中国企业“走出去”50人论坛上接受了人民日报国策说记者的专访。“视频观看”建设“命运共同体”,中国企业是核心实践力量 “今天的50人论坛有很多闪光点,多家企业一把手说,中国企业‘走出去’要‘三利’,对当地经济有利,对当地就业有利,对当地文化有利。” 最触动王辉耀的,正是中国企业“走出去”的理念,早已从过去的短期承包挣钱,向长期共赢发展转变。 “ ‘共商、共建、共享’是中国企业‘走出去’的核心所在,建设‘命运共同体’的核心实践力量正是中国企业。” 王辉耀说,在英国脱欧、贸易保护主义抬头的“逆全球化”态势下,习总书记提出的“命运共同体”体现出大国担当,在推动、重塑、创新全球化的过程中,中国企业和中国智库都要发挥更大作用。 “走出去”是大势,但不同时期自有不同趋势。对于中国企业“走出去”的趋势,王辉耀透过大量的企业案例研究,作出了四点判断:第一,连续两年中国对外投资超过来华投资,步入资本净输出阶段;第二,民企在走出去过程中逐渐成为主力;第三,“一带一路”国家成为投资新增长点;第四,中国企业“走出去”开始展现占领发达国家市场的前瞻和实力,以制造业为例,福耀玻璃就在福特、通用等重要车企旁建厂,从而占据有利市场。 众所周知,基础设施健全、人才储备充足、企业网络完整,中国企业“走出去”有很好的基础。王辉耀认为,6000万华人华侨同样也是很好的纽带。“我们国家70%的外资通过华人华侨引进,‘走出去’同样可以借力华人华侨。” 民间智库如何更好地推进中国企业“走出去”?王辉耀认为,中国企业“走出去”还是应当“抱团出海”,避免同类同质竞争。同时,也要注重合资共享。以前,跨国公司可以在国内建合资企业;今天,中国企业“走出去”也应当建立“联合舰队”,在此过程中,民间智库可以充分发挥政策建议、经验梳理、搭建沟通平台的功能。避免路径依赖,民间智库要支持更要创新 在今年5月的“一带一路”国际合作高峰论坛上,作为中国智库代表的王辉耀亲身感受到了国家对智库的重视。“五个分论坛之外,增设智库分论坛,正是体现国家对智库在‘一带一路’发挥更大作用的期许。”由此,王辉耀建议,“一带一路”沿线国家的智库可以建立合作机制,针对各国合作中的现实问题进行预热研讨、提出政策建议,为更好地实现项目合作,发挥纽带作用。“如果能更进一步,‘一带一路’国际合作高峰论坛未来也可以形成一个国际治理机制,而智库在形成社会共识方面可以发挥重要作用。” 从2015年中办国办推出《关于加强中国特色新型智库建设的意见》,到2016年中央深改组审议通过《关于社会智库健康发展的若干意见》,国家对民间智库的政策支持力度不断加码,但各界对促进民间智库的政策呼声,依旧不断:有的希望智库领域对标慈善领域,能享受捐赠减税优惠;有的希望通过职称评定政策推动民间智库人才建设。王辉耀认为,有这些政策支持当然是好事,但民间智库应当敢于自我创新,发挥起跟民营经济类似的“鲶鱼效应”——中国的经济市场正是由于民营企业的参与,已跃升世界第二;中国的思想市场,是否也能通过民间智库的助力,变得更为丰富和活跃。”王辉耀说。 因此,从发展空间看,王辉耀觉得,中国民间智库发挥作用的空间可能比美国更大。毕竟,中国政策决策机制非常高效,“集中力量办大事”就需要听取多方意见,因此,“未来政府不能只靠自己的政策研究室,‘货比三家’的良性选择,会有助于更好地决策。” 当前,中国现有的智库体系是个多层次结构,存在科研院所、官方背景智库和社会化团体等多种形式。与体制内智库相比,民间智库机制灵活,资金来源更多元,人员更易全球化,能够形成信息反馈迅速的全球网点,也更容易和国际接轨。王辉耀表示,民间智库需要自筹经费,近年来民营企业除了捐学校,也有积极向学校、研究机构、民间智库进行捐赠的趋势。“捐赠一所小学可以惠及数千名学生,但一项教育政策研究可以惠及千万所学校,因此在国外,像布鲁金斯学会这样的研究机构是民营企业捐赠的重点目标。” “十年前,我们谈‘全球化’,人们觉得是敏感词;但在今天,‘全球化’已经成为国家的主旋律。从敏感到不敏感再到成为共识的过程,民间智库参与其中,在营造社会共识中发挥着重要作用。” 王辉耀说。文章选自人民日报中央厨房,2017年7月12日

2017年7月17日 -

刘永好:成都建设国家中心城市这是“千年机遇”

理事简介刘永好,全球化智库(CCG)资深副主席,新希望集团董事长。 “我感觉非常振奋和激动,作为一个成都的企业家,作为川商总会的会长,我们正在面临一个非常大的变革、转型、发展机会。”昨日,在成都国家中心城市产业发展大会上,新希望集团董事长刘永好接受了成都商报记者专访。 “大会回应了企业关切的问题,解答了成都怎样发展产业、建设国家中心城市。”刘永好提出了自己的建议:应该更注重“育商强资”,培育成都更多的中国500强企业,创建成都制造的世界500强企业;创新政策、引进创投机构,让成都的企业发展更快,成都的市民收入更多。“打破圈层概念 具有重大意义” “成都的城市、经济达到目前的规模,国家赋予成都建设国家中心城市的使命,我们的课题就是如何建设国家中心城市,在这个背景下,这次大会为下一步成都的发展作出了规划。”刘永好在听完范锐平书记的讲话后,这样概括道。 在城市建设上,刘永好认为成都打破圈层概念,把中心城区范围扩大,这对未来城市的发展具有重大意义。“这是做好了发展基础,做大经济承载量。”应该着力培育自己的世界500强 刘永好表示,范锐平书记在讲话中多次提到了深圳的做法和经验。“我自己也经常到深圳去,我感觉深圳的一条值得借鉴的经验是:大力培育本土企业的发展”。 刘永好说,他印象最深刻的便是“育商强资”。刘永好用苏州和深圳的发展举例。苏州的招商引资做得非常好,全国一流,现在整个经济发展的势头也很好。“深圳和苏州比,在育商强资这一方面就比苏州更好。在这一思路指引下,深圳现在已经培育出多个自己的世界500强企业。”刘永好称,成都在如今的发展量级上,应该着力培育自己的中国500强乃至世界500强,培育像腾讯那样市值在全球排到最前列的企业。这样的企业能给行业上下游、周边行业带来的发展将会是巨大的。创策、创投有益成都产业发展 刘永好认为,结合产业大会的精神,成都也应该注重创策和创投。所谓创策就是创新政策,拿出新的措施和办法,深圳的成功原因之一就是创新政策,有了政策引领,一些产业就会有很大发展。 他表示,成都提出打造“五中心一枢纽”,增加了“金融中心”这一职能,这对创新创业、对成都企业的发展异常重要。金融中心能为企业提供资金,让企业、产业迅速发展。“成都提出要鼓励创业投资、风险投资,创立一个千亿规模的基金,带动对成都的投资,这一点是非常重要的,对小微企业、初创企业是非常有益处的。深圳的创新企业为什么能得以迅速发展?因为深圳的金融中心功能很强,有很多的创投资本,给创新创业带来了巨大的活力。创投这一点上成都决议去补强,这非常有意义。” 刘永好称,成都有非常好的自然禀赋,而今成都又被国家确定为国家中心城市,“这是从未有过的机遇。” 刘永好最后讲到,“成都制造的新希望集团,将加大在四川,在成都的投资,争取在2020年左右迈进世界500强的行列,也希望川商总会的企业家和四川的商人加大投资,为成都、四川的发展作出贡献!”成都商报记者 李秀明文章选自成都商报,2017年7月3日

2017年7月17日 -

马蔚华:促进中日青年企业家交流

理事简介马蔚华,全球化智库(CCG)资深副主席、原招商银行行长。 7月上旬,中国企业家俱乐部理事长、国家科技成果转化引导基金理事长马蔚华率领中国绿公司联盟35名中国企业家赴日本考察交流洽谈。访问结束前夕,马蔚华就中日经济合作等话题接受《环球时报》记者专访。 马蔚华告诉记者,此次访日是纪念中日邦交正常化45周年系列活动之一。访日期间,中日企业家举行了主题为“匠心与创新:合作共创未来”的研讨会,参观了丰田、松下、无印良品等知名日本企业。总体感觉中日经济互补性强,合作前景巨大。 马蔚华说,经贸合作是中日关系的助推器。中国制造业正努力转型升级,日本提出社会5.0,两国经济上面临许多共同课题。日本在节能环保、现代农业、物流仓储、消费升级等领域的技术和经验值得中国学习借鉴。日本企业对中国将技术快速转化成生产力的能力表示羡慕。过去一年,中国对日投资成倍增长,但总额还较小。日本对中国资本积极欢迎,中国希望学习日本先进技术,两者互有需求。 考察团在京都与100多位当地企业家开展了交流,并达成一些初步合作意向。马蔚华说,。仅京都一地就有1000多家百年企业,给人留下深刻印象。中日企业家研讨会主题“匠心与创新”,是企业家精神的重要特征。创新离不开文化传承,匠心只有与时俱进才能让传统跟上现代。 马蔚华说,国与国之间的经济合作最终要靠企业家来完成。只有相互交流才能相互了解,进而相互信任和合作。这次考察团中有不少是青年企业家,建立中日年轻企业家交流常态交流机制对中日经济合作未来至关重要。 在现阶段,中国两国企业家应着眼于第四次工业革命,以设立共同风险投资基金为切入点加强合作。中日经贸合作不仅对两国互惠互利,最终也能造福全球经济。文章选自环球网,2017年7月10日

2017年7月17日 -

【人民网】王辉耀:未来全球化成功与否取决于中企成功与否

人民网北京7月13日电(覃博雅 杜雨思 陈月柳)由国务院参事室主办、全球化智库(CCG)承办的“中国企业走出去50人论坛”2017年会13日在北京举行。国务院参事、全球化智库理事长王辉耀在做论坛总结时表示,当中企成规模、高水平“走出去”,才意味着中国的全球化进程达到能够参与全球价值链的程度。 王辉耀在回顾了当天进行的几场分论坛后表示,全球化趋势不可逆,中国全球化仍然处在不断的增长期。尽管全球化带来了许多不确定性,但中企在全球化进程中的核心体现有目共睹。“未来全球化成功与否取决于中国企业的成功与否。”他说,当中企成规模、高水平“走出去”,参与进全球价值链,在全球范围内进行资源配置,才能更好推动中国的全球化发展。 王辉耀认为,企业是参与“一带一路”建设的重要单位,因此需要在三个方面提升关注:一是“一带一路”园区建设可以继续发展,海外70个园区只是开始;二是包括样板工程在内的中企间上下游产业链合作,可以进一步加强;三是跨境电商和数字丝绸之路应得到更多重视和加强。他指出,不久前结束的“一带一路”国际合作高峰论坛新设了智库论坛,给了今天与会的“智库人”更多的信心,也为中企“走出去”增添了更多智库砝码。文章选自人民网,2017年7月13日

2017年7月17日 -

【Xinhua】Chinese companies fulfill social responsibilities globally

BEIJING, July 14 (Xinhua) -- Chinese enterprises operating overseas have devoted themselves to shouldering more social responsibility in their overseas investments, according to a report.The report released Thursday by the Center for China and Globalization (CCG) said many companies have risen to the idea of win-win cooperation with local communities, using company development strategies."In the construction of the Nairobi-Mombasa railway, we devoted ourself to environmental and wildlife protection," said Wen Gang, vice president of China Communication Construction. "For example, we built passages tall enough for giraffes to migrate across the railway."Chinese enterprises have also gradually adopted localization in overseas operations.Chinese HeSteel Group (HBIS), one of China’s biggest steel companies, regards overseas localization as an important concept."We believe that only by pursuing cultural localization, promoting local employment and sharing benefits with local communities, can we be successful in going global," said Yu Yong, chairman of HBIS Group.The overseas brand image and influence of Chinese enterprises have increased in recent years. Statistics from CCG show that 43 percent of 2,922 companies surveyed regard promoting brand influence as a major drive to go global.Small and medium-sized private companies also participated in the overseas market, with a total investment volume of 154.9 billion U.S. dollars in 395 cases in 2016, the report said.From Xinhua,2017-7-14

2017年7月17日 -

薛澜:“一带一路”可持续发展理念惠及全球

专家简介薛澜,全球化智库(CCG)学术委员会专家,清华大学公共管理学院院长。 向南南合作援助基金增资10亿美元,用于发起中国-联合国2030年可持续发展议程合作倡议,中国将“一带一路”倡议国际合作同落实联合国2030年可持续发展议程紧密结合,为实现世界可持续发展的目标提供来自东方的智慧与方案。 “‘一带一路’基础设施投入庞大,设施使用周期长,对沿线国家未来几十年的能源消耗、资源利用、废物排放有很大影响,因此将可持续发展理念植根其中,意义是深远的。”清华大学公共管理学院院长薛澜近期在接受新华社《财经国家周刊》专访时,格外强调“一带一路”建设可持续发展的重要性。 作为实现可持续发展的积极推动者,薛澜还担任了清华大学全球可持续发展研究院的首任院长,以“可持续发展目标”为研究核心,开展跨领域、跨院系、多学科交叉的专业研究。在他看来,可持续发展理念为“一带一路”提供了世界都听得懂的话语体系,两者密不可分。 “一带一路”可持续发展受到广泛关注,深层次原因是什么? 薛澜:从国际社会的理解来看,“一带一路”倡议与基础设施建设密切相关,实现基础设施之间的互联互通是倡议推进的重点。基础设施建设,与所在国家的经济发展密切相连。不可否认,基础设施建设要消耗大量资源,钢铁、水泥、石料、木材……等资源,都将大量投向基础设施建设。 基础设施的周期性非常强,“一带一路”上的基础设施建设,将决定沿线国家未来几十年的能源消耗、资源利用与废物排放,短期内很难改变,这正是“一带一路”的可持续发展会引起广泛关注的重要原因。 不可否认,过去一段时间,有一些企业在国际工程项目建设中对可持续发展关注度不够,引发了当地民众的关注与担心。近年来,中国领导人在多个场合及时回应了国际关切,深入阐释了中国积极参与世界可持续发展的立场。联合国环境署与清华大学发起成立了绿色发展联盟,这体现了中国政府对于“一带一路”可持续发展问题有非常清醒的认识,并制定了强有力的政策措施来推进这项工作。 中国在“一带一路”可持续发展上面临的挑战是什么? 薛澜:作为由中国提出的合作倡议,“一带一路”实际上把中国带到更大的国际舞台中间,置于世界的聚光灯之下。这就要求政府、企业的思维要与国际更准确地接轨。坦率地说,从政府到企业,建立国际化思维、掌握国际事务规律,还需要进一步加强。国内国际两张皮的问题,目前依然是突出的,必须要有清醒的认识。 中国的治理体系、管理模式及运作方式,在很多方面与国际通行的范式仍有一定差异。在世界的聚光灯下,“一带一路”建设中出现的问题很容易被放大,全世界都能看到。如果说20年前,根据世界贸易组织(WTO)规程,中国对自身商业规则进行的改革调整具有一定的被动性,那么在“一带一路”建设中,中国就要自内向外地主动改革,这恐怕是最大的挑战。 在我看来,如果不能认识到这个挑战,正视与国际间的差异,进行由内向外的改革,这个本应具有深远影响的战略构想,就可能在具体推进中打折扣。 世界需要中国经验 通过“一带一路”建设,中国可为世界提供哪些可借鉴的可持续发展经验? 薛澜:2015年9月,联合国193个国家共同签署2030年联合国可持续发展目标(SDGs),计划到2030年实现17个在经济、社会和资源环境三大领域的可持续发展目标。中国经验为实现这个目标提供了重要支撑与成功范例。文章选自财经国家周刊,2017年7月7日

2017年7月17日 -

【China Daily】Sino-Europe bond might be beneficial to globalization

The relationship between China and Europe may play a key part in promoting globalization, said Wang Huiyao, president of Center for China and Globalization(CCG).The US President Donald Trump has brought back isolationism and says he aims to put America first. Last month, he also decided to pull out of the Paris Agreement on climate change. These changes add challenges to the current trend of globalization.Wang, however, said the China-Europe bond may become a factor to strengthen globalization."In terms of globalization, with China’s participation as a huge support, I feel that the results of the upcoming G20 submit in Hamburg will be better than the G7 meeting," he predicted. "Especially when Germany and France also stand on the same side on globalization."Philippe Le Corre, fellow at The Brookings Institution, also thought there could be two groups at G20: isolationism and multinational corporatism, "China and Europe will be under the second".In recent years, interactions between China and Europe have increased. Since 2011, thousands of trains from China Railway Express have connected 28 cities in China with 29 cities in 11 European countries, carrying goods ranging from agricultural materials to manufactured products."China is becoming involved with Europe as part of a multi-polar international system. The EU and China have special needs. There is no security rivalry between China and the EU," Corre said at a previous panel.But there still exist some challenges for China and Europe in pushing their relationship forward."All European countries have a trade deficit. China has proposed a free-trade agreement, but the EU is more interested in having a bilateral investment treaty," Corre said. "One way or another, something will happen because China and Europe need each other."(By Liu Xuan)From China Daily,2017-7-7

2017年7月17日