毛大庆:伟大的创业者带给世界生生不息的灵魂

2016年5月27日

如果我有偶像的话,是我父亲他们那一辈人里的两个人:邓稼先与郭永怀。他们俩一位1968年我出生那一年壮烈牺牲了,一位1986年去世的时候轰动海内外。他们的故事赋予了我一种创业精神和创业情怀,让我感悟到,对创业者非常重要的,不只是商业模式,一夜爆红,或者面对投资人。伟大的创业者留给后人、留给世界、留给时代的,应该是生生不息的灵魂。

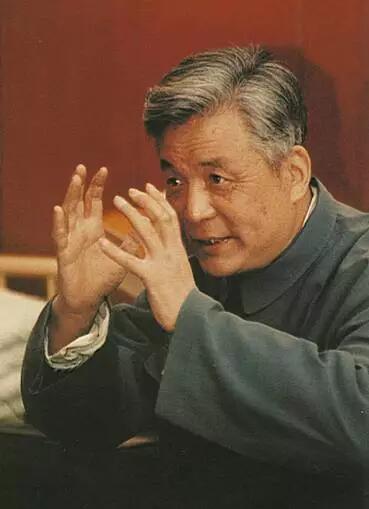

1986年轰动海内外的这个人是我心里面一个伟大的创客,这个人叫邓稼先,是我的邻居。我从小是邓稼先看着长大的,我特别荣幸我被这么一位伟大的科学家抱过。1958年秋天,二机部副部长刘杰找他,说党中央决定中国想放一颗大炮仗,做这个大炮仗的活儿,我们商量就交给你了,因为只有你是学这个专业的。这一年,邓稼先34岁,接了这个活以后,晚上他和他的太太说自己“要调动工作”,不能再照顾家和孩子,通信也困难。可能我这辈子都在干这件事,也许我会死在这件事上,你千万不要后悔,又还不能说做什么。说这话的时候,他的大孩子三岁,小孩子一岁。妻子许鹿希表示支持。

于是要成立一个团队,他找了一个他的同学,就是我说的第二位偶像:郭永怀。当时的环境可比今天的创业团队艰难得多。国家在今天北京北三环外面给了他们一块地,这块地当时完全是高粱地、坟地,什么也没有。他们做的第一件事情是去清华和北大招了28个学生,28个完全不知道核物理是什么东西的物理学大学生,组了个团队。邓稼先很白,叫大白熊,光着膀子跟一帮大学生在那垒砖头、盖房子,建立了中国第一个核物理研究所。他们硬是在乱坟里碾出一条柏油路来,在松树林旁盖起原子弹教学模型厅;在没有资料,缺乏试验条件的情况下,邓稼先挑起了探索原子弹理论的重任。为了当好原子弹设计先行工作的“龙头”,他带领大家刻苦学习理论,靠自己的力量搞尖端科学研究。邓稼先向大家推荐了一揽子的书籍和资料,他认为这些都是探索原子弹理论设计奥秘的向导。由于都是外文书,并且只有一份,邓稼先只好组织大家阅读,一人念,大家译,连夜印刷。那时,由于条件艰苦,同志们使用算盘进行极为复杂的原子理论计算,为了演算一个数据,一日三班倒。算一次,要一个多月,算9次,要花费一年多时间,又请物理学家从出发概念进行估计,确定正确,常常是工作到天亮。郭永怀历任第二机械工业部第九所副所长、九院副院长,负责力学和工程方面的领导工作。当时,九院的首要任务就是在一无图纸、二无资料的情况下,迅速掌握原子弹的构造原理,开展原子弹的理论探索和研制工作。1963年,完成了理论设计和冷实验。1964年10月,中国成功爆炸的第一颗原子弹。

当时完全没有良好的防护设备,头两次爆炸,当碎片洒落在戈壁滩上的时候,邓稼先那时候就扑到戈壁滩捡起碎片,当他捡起碎片的时候,他意识到自己的生命已经结束了,因为那里边的核辐射是人体无法抵抗的。后来他病重,我去医院看他,他头发里边核辐射的含量是正常生命能够抵抗的300多倍,难以想象一个正常人能够带着这样的核辐射活到了62岁,当时他全身都是癌细胞。

1968年12月,郭永怀从原子弹基地带着一份非常重要的氢弹数据紧急向北京飞,向周恩来总理汇报工作。等飞机要降落的时候,突然失去平衡,扎进玉米地里爆炸,郭牺牲了。当时总理派人去清理现场的时候都惊呆了,郭永怀跟他的警卫员紧紧抱在一块,一共上了六个人,才把这两具尸体像掰铁片一样掰开,两具尸体的前胸、肚子完全都没有烧坏,夹着一个公文包,公文包里就是重要的核数据。

每次讲到这两个故事的时候我都热泪盈眶,他们是我们这个国家的灵魂。正是有了这一代人白手起家的创业,才有了改革开放以后的84派、92派、15派等创业者的涌现。

老一代创业者身上有两点非常值得我们学习:第一点,创业其实最重要的,除了商业模式,除了网红,除了分红,除了投资人以外,我想伟大的创业者需要伟大的情怀和伟大的信仰,和那些生生不息的灵魂。这就是中国最伟大的创业精神。第二点,要向他们学习的是,对那种创业的态度和那种执着,那种拿命去换创业成果的态度。今天的中国创业与创新更需要对核心技术、对科技、对那些能够改变人类生活、影响世界的领域有更多的投入。我觉得真正改变世界的是这些伟大的精神、核心技术和崇高的信仰。

文章选自领投投资人中心,2016年4月29日