徐秀军:经济全球化时代的国家、市场与治理赤字的政策根源

2019年12月3日

徐秀军,全球化智库(CCG)特邀高级研究员,中国社会科学院中国特色社会主义理论体系研究中心研究员、世界经济与政治研究所金砖国家研究基地执行主任。

经济全球化是人类社会经济相互依存度不断提升的历史进程。早在19世纪,很多哲学家就对人类的经济全球化实践进行了深入观察和理论探索。例如,卡尔·马克思(Karl H. Marx)和弗里德里希·恩格斯(Friedrich Von Engels)在《德意志意识形态》《共产党宣言》《1857—1858年经济学手稿》《资本论》等著作中就阐述了世界贸易、世界市场、世界历史等问题,深刻揭示了经济全球化的本质、逻辑和过程。《共产党宣言》指出:“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”[1]进入20世纪,随着生产力的发展,商品交换在世界范围内扩展、形成世界市场,从而使各个国家、民族逐步连为一体。但在第二次世界大战后,美苏两大阵营的相互隔离使经济全球化主要局限在东西方市场内部。直到冷战结束,世界市场才在更高的生产力发展条件下逐步融为一个整体。人类社会由此进入了真正意义上的经济全球化,其生产和消费的世界性与马克思所处的历史时代不可同日而语。

从经济全球化的历史进程来看,世界市场是在民族国家体系中得到迅速发展的。经济全球化之所以能够成为一种时代潮流,除了技术进步的客观条件外,在很大程度上还在于它能够满足民族国家对国家利益的追求。而全球化的收益从一开始就同贸易相伴相生。这主要基于如下逻辑:每个国家和经济体都有自己的优势,可以在交换中实现优势互补,实现各自的利益。早在两千多年前,司马迁就提出“以所多易所鲜”,并用“货殖”来阐述交换中的收益。[2]17世纪,英国晚期重商主义的代表托马斯·孟(Thomas Mun)更为全面地论述了对外贸易的各种收益。[3]英国经济学家和哲学家亚当·斯密(Adam Smith)则明确将“得自贸易的收益”作为经济增长的来源之一。[4]他认为,如果每个国家根据自己的优势生产产品和提供服务,世界各国的福利就会增加。基于这些理念,长期以来,世界各国都在促进生产要素流动、降低市场交易成本、创造国内统一市场的同时,积极参与国际分工和国际交换,并因此获得了巨大收益。中国对外开放政策的提出及其后日益融入世界经济并实现40余年贸易与经济的快速增长便是较为突出的案例。

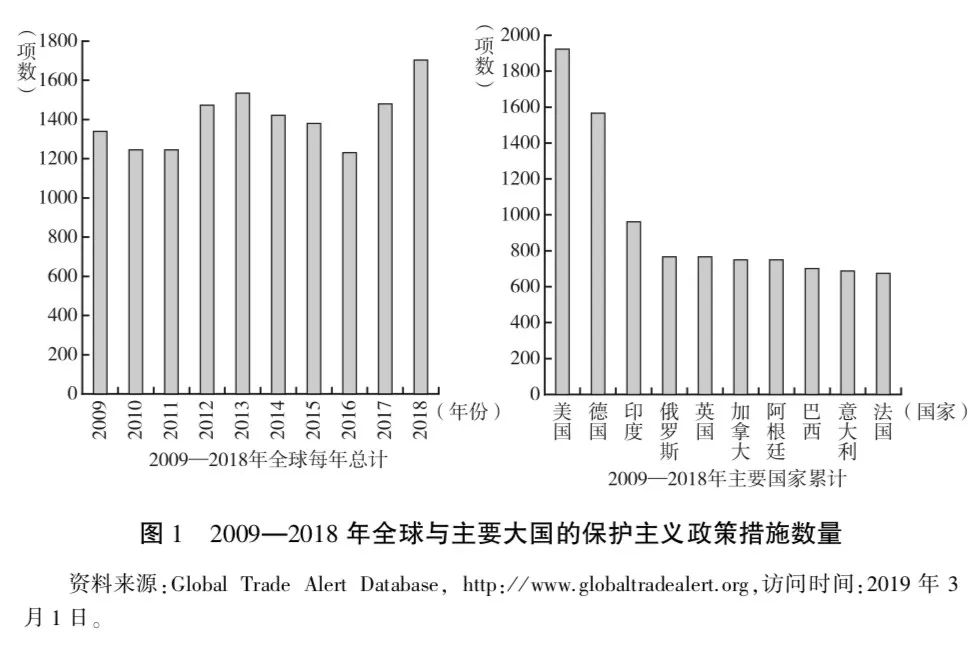

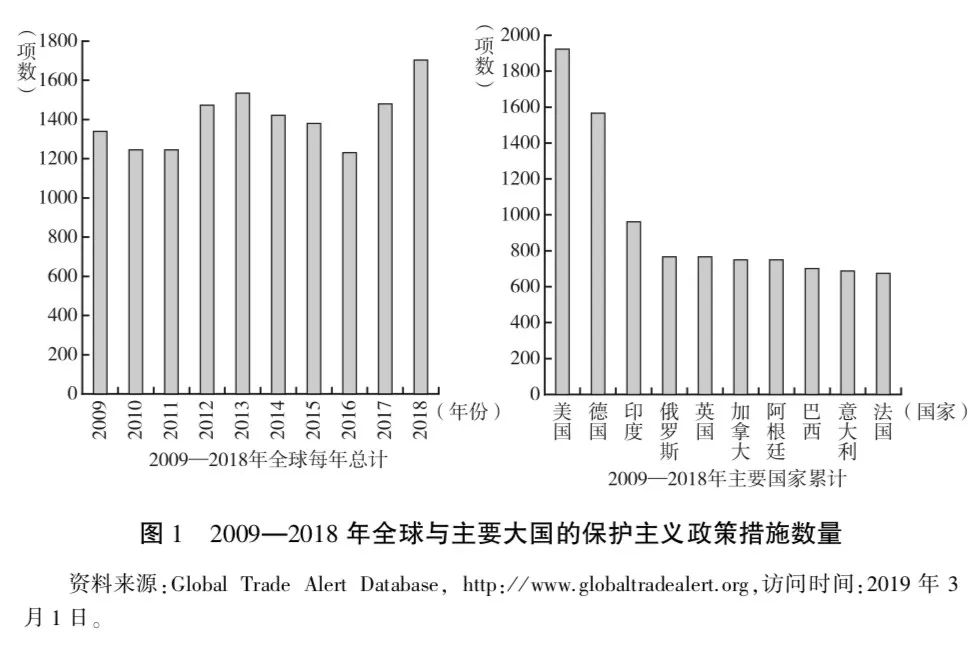

然而,在2008年世界经济遭受金融危机的沉重打击后,一些国家经济政策的“内顾”倾向加重、保护主义盛行。根据英国经济政策研究中心(CEPR)全球贸易预警(Global Trade Alert)数据库的统计数据,2009年至2018年间,全球累计出台了13954项有损他国商业利益的保护主义政策措施,其中2018年达1694项,创历史最高纪录。分国别来看,美国出台的保护主义措施数量最多。2009年至2018年,美国实施的保护主义措施高达1913项,居全球首位;同期,排在第二位的德国累计出台1548项保护主义措施(如图1所示)。尽管金融危机已过去多年,但是一些国家不仅没有减少保护力度,实施的保护主义措施还大幅增加。例如,2018年美国出台238项保护主义措施,较上年增加37.6%;同期,德国出台了187项保护主义措施,较上年增加114.9%。这表明,对很多国家来说,保护主义措施并非应对金融危机的权宜之计,而是呈现出不断加剧和长期化的发展趋势。

这些因素增加了经济全球化进程的不确定性,并使经济全球化经受巨大挑战。引导经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展成为世界各国的共同目标。从各成员在国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织和二十国集团等全球经济治理机制的立场和主张来看,世界各国都意识到经济全球化受阻将影响全球化收益的获取,意识到加强全球治理的重要性。从历史实践来看,经济全球化以国际分工和市场经济为基础,把经济活力、生产效率和发展机会传导到世界各国,大大促进了生产力的发展和世界经济的增长。但摆在眼前的事实是,全球性问题日益凸显,全球经济治理的赤字不断加大。治理赤字已成为摆在全人类面前的严峻挑战。[5]全球经济治理是以规则等制度为基础的治理。从深层次讲,经济全球化的治理赤字表现为全球经济治理制度中的民主赤字、责任赤字和效用赤字。[6]从全球经济治理主体的行动来看,全球治理赤字直接反映在全球范围内此起彼伏、持续不断、日益盛行的逆全球化政策上。为什么经济全球化进程中国家目标同政策行动之间出现了背离?这一问题既与全球治理赤字产生的根源相关,也将为消化全球治理赤字奠定基础。本文将尝试用国际政治经济学中“国家—市场”的分析框架对这一问题加以探讨。

人们对全球化的理解一般不外乎器物、制度和观念三个基本维度。在器物层面,随着分工的深化和市场的扩大,商品和服务以及资本、劳动和技术等生产要素的跨国流动的规模和速度加大加快;在制度层面,原本的“地方性”规则在全球范围内越来越得到普遍的尊重或日益具有普遍性,同时世界经济体系的运转对非中性的国际规则高度敏感、依赖;在观念层面,借助于传媒革命尤其是信息技术革命,不同人、不同族群、不同国家的价值观念和意识形态在交流与碰撞中或趋同或分化。[7]这反映了认识全球化进程的复杂性,也使人们对全球化进程的认识产生了分歧。

一般来看,贸易和跨境资本流动是衡量经济全球化进程最为重要的指标。在贸易方面,近年来全球货物贸易增长明显乏力,实际增速低于世界经济增速成为新的常态。联合国贸易和发展委员会(UNCTAD)的数据显示,继2009年全球货物出口额较上年大幅下降22.2%后,2015年再度出现12.9%的降幅。尽管2018年全球货物出口额达到19.476万亿美元的历史新高,但出口占国内生产总值(GDP)的比例提升难以突破(如图2所示),实际增速仍处较低水平。根据世界贸易组织(WTO)的初步估算,2018年全球货物出口额实际增速仅为2.8%,低于世界经济增速0.4个百分点。[8]在对外投资方面,全球外商直接投资(FDI)的增长远低于历史水平。联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的数据显示,2008年至2018年间,全球外商直接投资(FDI)流入额平均年增长率为-1.5%;而在2008年国际金融危机前的30年间,全球外商直接投资流入额平均年增长率为18.2%;近三年外商直接投资流入额占GDP的比例逐年下滑(如图2所示)。贸易与跨境直接投资增长乏力甚至出现回落成为全球化逆转的直接证据。

然而另一方面,经济全球化又正在新的维度加速深化。例如,2016年麦肯锡全球研究院(McKinsey Global Institute)发布的一份报告从跨境数据传输与共享及其经济效应理解经济全球化进程。报告显示,2005年至2014年间,全球跨境宽带数据传输增长了45倍,在接下来的5年中还将增加9倍。同期,全球经济总量因此至少增长10%,其中仅2014年就因此增加了2.8万亿美元。同时,全球12%的货物贸易通过国际电子商务实现,50%的服务贸易实现了电子化。[9]美国信息存储资讯科技公司易安信(EMC)预计,2020年全球数据总量将从2005年的130EB增加到40000EB,相当于全球每人拥有超过5200GB的数据。[10]由此可见,全球范围内的数据和信息正处于高速增长时期,跨境数据流动增长正成为经济全球化深化发展的积极信号。

此外,一些学者从制度和规则在全球范围内的扩展来考察全球化,认为国际贸易规则的普遍适用性不断提高,是当今时代经济全球化的主要特征。[11]在他们看来,尽管全球化正在经受严峻挑战和挫折,但国际规则的普遍适用性仍处于不断提高的过程中。这主要表现在三个方面:一是接受现有国际规则的国家和地区越来越多。尽管当前大部分国际规则和国际组织是由个别或少数国家制定创立的,但其接受者不断增多。二是参与制定规则的国家和非国家行为体越来越多。无论是在区域还是全球层面,新规则的制定和新机构的创立已不再为个别和少数国家垄断,越来越多的国家和非国家行为体拥有了发言权和规则制定权。三是国际规则涉及的领域和议题越来越广。随着新技术和新兴产业的发展以及非传统安全问题的凸显,全球经济治理的新议题不断涌现,推动了相关领域新规则的制定。同时,国际经贸规则还在从边界规则向边界内规则扩展,规范的对象则涉及国有企业、知识产权、环境保护和劳工等。[12]

从政策维度来看,近年来一些经济体的民粹主义、民族主义思潮泛滥,经济政策的排外和“内顾”倾向加重。作为全球最大的经济体,美国在对外经济关系上采取更加强硬且力度更大的保护主义政策。特朗普上任后,美国政府推崇“美国优先”,大力推行单边主义政策,退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP),重新谈判北美自由贸易协定(NAFTA)并设置“毒丸条款”,[13]宣布退出应对全球气候变化的《巴黎协定》,向多国挑起经贸摩擦。在欧洲,欧盟内部的分裂势力日益增强,英国新首相将“脱欧”作为政府主要议程,区域经济一体化发展前景面临更多的不确定性。在新兴市场和发展中地区,热点问题频现,反全球化运动经久不息,威胁到全球经济一体化和多边经贸合作。民粹主义、保护主义与孤立主义的相互交织使得多边经贸体制正经受着前所未有的挑战,侵蚀了经济全球化深入发展的基础。尽管全球化是否正在逆转还存在争论,但全球经济正在遭受逆全球化政策的挑战是不争的事实。

在全球化的早期研究中,总体上将全球化的发展视为理所当然,较少关注全球化的可逆性。随着全球化研究的深入,很多人仍坚信全球化既不可逆转也不可避免。[14]但与此同时,一些学者开始对全球化进程的发展前景提出质疑。为了探寻影响全球化发展的因素,著名政治经济学家卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)提出,市场化的国际社会由如下两个方向的相反运动构成:一是扩大市场范围的自由放任运动,二是抵制经济“脱嵌(disembedding)”的保护性的“反向运动(countermovement)”。市场自由主义者将全球市场运行的保护性障碍视为“集体主义阴谋(collectivist conspiracy)”。由于自我调节的市场体系存在自身无法应对的压力,波兰尼认为,为全球市场运行设置保护性障碍是所有社会群体的一种自发的、非计划的反应。为了阻止经济“脱嵌”带来的灾难,保护性的反向运动不得不发生,并且有利于自由放任经济的运动也需要这种反向运动来维持稳定。[15]正是由于这种“双向运动(double movement)”的作用,全球化才会放缓、停滞或倒退,并因此行稳致远。

根据保罗·赫斯特(Paul Hirst)和格雷厄姆·汤普森(Grahame Thompson)、约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)、丹尼·罗德里克(Dani Rodrik)等人的研究,全球化在逻辑上存在逆转的可能性,认为全球主义(globalism)强化过程速度的放缓、停滞乃至由强转弱都可以被视为全球化逆转的征兆和证据。[16]同时,一些学者探讨了全球化逆转的原因。哈佛大学历史学教授尼尔·弗格森(Niall Ferguson)考察了全球化因第一次世界大战而逆转的过程,指出其根源在于帝国的过度扩张、大国之间的竞争、不稳定的联盟、流氓政权和恐怖组织。[17]有学者将全球化逆转的动因归结为四个方面:一是利益集团维护自身利益的需要;二是大规模战争、自然灾害、疾病、恐怖主义等不可控的外部冲击;三是资本主义固有矛盾的激化;四是全球化与多样性之间的矛盾。[18]这些对全球化逆转这一现象及其动因的研究使人们充分认识到,经济全球化并非一个直线上升的过程,短暂的倒退是可能的,甚至还有其必然性。在多数学者看来,全球化不仅不会因此崩溃,还会在更高水平和层次上继续向前推进。正如有人所说的:“全球化的可逆性并非绝对意义上的逆转,而是相对意义的逆转”。[19]

一些从技术角度分析全球化的学者给出的判断却不尽相同。美国国际政治学家约瑟夫·奈(Joseph S. Nye)认为,全球化受技术和政策两大因素驱动,由于技术进步不会倒退,其对全球化的影响总是正向的,因此全球化进程的最大挑战来自国家政策。[20]但国家政策会发生周期性调整,所以经济全球化终将继续向前。也有学者认为,在过去数百年中,技术进步为人员、资本、技术等要素的跨境流动以及货物和服务贸易提供了便利,但技术进步也会助推“逆全球化”进程。剑桥大学政治与国际研究系学者芬巴尔·利夫西(Finbarr Livesey)将技术进步导致的劳动力成本下降作为分析基础探讨了逆全球化趋势的实质。他认为,全球化正在经历从离岸到回岸、从全球到本土的根本性变革,人工智能、3D打印等新技术的发展将使劳动力成本不再成为企业管理者考虑的重要因素。本土化而非全球化更能节省成本,国际分工的基础将因此发生根本性动摇,发达国家的制造业回流和全球贸易持续下降将成为可能。[21]

在一些激进的全球化研究者看来,只有全球化逆转才能解决当前面临的诸多全球性问题。例如,总部设在泰国的政策研究机构“聚焦全球南方(Focus on GlobalSouth)”的创始人沃尔登·贝洛(Walden Bello)就较早提出逆全球化主张。他认为,全球新自由主义的自由贸易和自由市场制度无法兑现让所有人共享繁荣的承诺。由于政府不愿干预,全球经济的结构性失衡会导致长期的康德拉季耶夫周期中的萧条。因此,全球化是一个颇具争议的过程,全球秩序的合法性也正在被削弱。为此,他主张对现有的全球经济治理机构进行解构和重构:一方面,在实体和机制上废除布雷顿森林体系,例如将IMF转变为没有政策权力的研究机构;另一方面,在新建立的区域经济体系中,除了要包含政府和企业,非政府组织和国民组织也要积极参与其中。[22]这既表达了对全球化现状的不满,也能为全球化的逆转提供一定程度的解释。

三、全球化时代国家、市场与国家经济政策选择的分析框架

在国际层面,国家(政府)与市场的关系是国际政治经济学研究的基本问题。国家的经济政策既是国家对市场施加影响并使其服务于国家目标的方式,也是对世界市场侵蚀国家权力和制约国家行为的反应。在经济全球化时代,国家与市场的边界与各自功能的变化使得国家经济政策的影响呈现新的特征。

按照生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证分析,经济全球化可以看作人类历史发展到一定阶段的必然结果,其根本动因在于社会生产力发展和科技进步。从历史上看,世界市场的形成和发展是以工业技术革命为代表的生产力自身运动的结果。随着生产力的发展,世界市场得以建立,全球经济日益紧密地联系在一起。“旧的、靠本国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此,精神的生产也是如此。”[23]因此,经济全球化进程可以追溯到机器大工业的发展。大工业的出现必然引起广泛的社会分工,进而引起商品交换的扩大。[24]商品交换在世界范围内扩展则形成了世界市场,从而使各个国家、民族连为一体。

在全球化的早期阶段,世界市场的形成与西方国家的殖民扩张相伴而生。在少数西方大国的主导下,世界其他国家和地区被迫卷入资本主义世界体系之中,很难有自主的经济发展。第二次世界大战结束后,随着殖民地半殖民地国家纷纷独立,建立在殖民体系基础上的世界市场开始根本改变。同时,随着一批社会主义国家诞生,世界形成了社会主义和资本主义两大阵营,经济全球化随即进入“两个平行市场”的发展阶段。在此阶段,商品和要素主要在两个市场内部流动。但在第二次世界大战之后的世界体系中,国家对市场的干预加大了。在资本主义世界,国家致力于通过行政手段来恢复经济秩序和创造市场,并借助市场实现自身目标。作为政府对市场干预的具体体现,以美国为首的发达国家建立了世界银行、国际货币基金组织及关税(IMF)和贸易总协定(GATT)等重要国际机构和协定。在社会主义阵营,各国实行的是国家高度控制的计划经济体制,市场在资源配置中难以发挥有效作用。

冷战结束后,两个平行世界才逐步融合为一个整体,世界市场的规模迅速扩大,国家之间的经济交往日益深化,各国相互依存大幅提升。这一方面表现为参与世界市场的主体数量大大增加。不同历史文化、社会制度和发展阶段的国家和地区都卷入同一世界市场,相互联系日益加强,共同形成一个不可分割的整体。同时,跨国公司的数量和规模空前扩大,成为世界市场中最为活跃的力量,甚至个人也能对世界市场产生影响。另一方面,各个国家和地区卷入世界市场的深度大大增加,国际贸易与投资等跨国经济活动在各个国家和地区经济中的地位不断提升。严格意义上讲,以此为起点,人类由此进入真正的经济全球化阶段或者说全球化时代。在全球化时代,由于国家参与全球化的自主性大幅提升,国家与市场的互动关系才按其内在逻辑演进。这为考察国家与市场关系奠定了基础。

如今,以互联网为代表的信息技术日新月异,经济全球化在新的领域以新的形式加速推进,世界各国之间的联动关系以及民族国家对世界市场发展的能动性也因此呈现新的趋势和特征。一方面,世界市场的边界不断拓展,并向国内社会侵蚀和渗透,从而影响民族国家的对外行为;另一方面,随着自由主义市场经济体系各种弊端的累积和加剧,民族国家在主权范围内的政策调整和跨越国境的政策协调更加频繁,以应对强大的市场功能带来的负面效应。正如加州大学戴维斯分校社会学系学者肖恩·里艾恩(Sean O. Riain)所言,全球化改变了国家与市场之间的关系,全球化时代的国家、市场和社会是相互嵌入的,并通过彼此的相互作用来相互构建。[25]

在全球化时代,国际经济政策更具复杂性,对其的系统理解和考察必须根据国家在世界经济体系中的互动来进行。随着全球化的深入发展,为了应对世界市场的变化,国家的经济政策选择日益呈现出新特征。从影响来看,这些特征主要表现为国家经济政策的溢出效应(spillover effect)、回溢效应(spillback effect)和联动效应(linkage effect)所呈现出的新趋势。

一是经济政策的溢出效应日益加大。所谓“溢出效应”是指一国经济政策对其他国家和地区的影响。从影响的施加者来看,世界经济体系中重要经济体的经济政策对外部世界的影响更大;从受影响的对象来看,对外依存度较高或经济脆弱性较高的经济体更容易受到他国经济政策调整的影响。2008年国际金融危机后,各国都加大了经济政策调整的力度和频率,但一些国家利用其强大的政策溢出效应,试图将自身的危机和问题转嫁给其他国家和地区。例如,作为2008年金融危机的肇始国和世界第一大经济体,美国在危机后出台了大规模的经济刺激计划,其中包括大规模的量化宽松政策和积极的财政政策。这些政策在促进美国经济复苏的同时,却给其他很多国家尤其是新兴市场和发展中国家带来了前所未有的外部冲击。这使人们开始意识到一国经济政策可能会产生非常强大的溢出效应。为了评估经济政策的溢出效应、更好监测全球经济运行和推动各成员之间的政策对话,IMF决定从2011年开始发布溢出效应报告,并重点考察中国、欧元区、日本、英国和美国等5个系统重要性经济体(S5)的经济政策的外部影响。[26]在后来的报告中,IMF还将对溢出效应的监测范围扩展到5个系统重要性经济体之外。

二是经济政策的回溢效应日益加大。回溢效应是指受溢出效应影响的国家和地区采取的相关应对政策对溢出效应来源国的影响。回溢效应的存在表明国家之间的政策影响并不是单向的,而是一种双向关系。长期以来,人们在讨论中国等新兴市场和发展中国家的经济运行时,往往将外部政策环境视为重要变量;而对美国等主要发达经济体的政策制定者来说,却少有考虑其他国家尤其是新兴市场和发展中国家的相应政策调整可能会对自身产生的影响。如今,情势已发生了重大改变,回溢效应逐步进入越来越多的研究人员的视野。一项关于新兴市场国家政策回溢效应的研究表明,在美国实施量化宽松货币政策的背景下,新兴市场国家会通过改变外汇储备、国内货币政策以及汇率等政策调整对美国产生回溢效应,导致美国利率水平上升,进而对美国国内投资和经济复苏产生抑制作用。在新兴市场国家中,中国政策的回溢效应最为显著。[27]正因如此,自2014年起,IMF发布的溢出效应报告开始关注受溢出效应影响的经济体的相关政策的溢出,回溢效应由此被纳入考察范围。[28]这些新的变化表明,无论是发达经济体还是新兴市场和发展中国家都不可能只顾自身条件和目标来制定经济政策,加强国际宏观经济政策协调比以往任何时候更加重要。

三是经济政策的联动效应日益加大。联动效应是指在一定时期内不同国家和地区的经济政策在调整的频率、力度和方向上呈现出来的同一性或相似性。在全球化时代,尽管各个经济体的经济基础和条件、面临的经济形势和环境各不相同,但在一个开放的世界经济体系中,各经济体之间存在相互影响、相互协调的关系。这里既包括在积极意义上不同经济体之间的相互配合与协作,也包括在消极意义上的相互干扰与制约。从客观结果来看,经济政策的协同效应主要表现为各国经济政策的趋同性。除了2008年金融危机后各国普遍推出促进经济复苏的刺激性政策之外,近年来各国经济政策的趋同性同样非常明显。在财政政策上,在2016年11月主张减税的特朗普当选美国总统的同时,英国政府就宣布了包括降低企业所得税和资本利得税在内的一系列减税计划。次年,美国通过《减税与就业法案》(即“税改法案”)后,多数全球主要经济体都下调了税率。根据世界银行数据,2018年二十国集团成员中有14个成员的总税率较2016年有不同程度下降,其中意大利下降8.9个百分点,印度、法国和中国降幅均为3个百分点以上。总税率提高的只有墨西哥、南非和德国,分别提高1个、0.3个和0.1个百分点。另外3个成员的总税率则保持不变。[29]在货币政策上,仅2019年前三个季度,在国际清算银行(BIS)追踪的全球38家央行中,包括美联储、欧洲央行在内的22家央行宣布降息。剔除实行资本管制的阿根廷央行和利率数据不完整的克罗地亚央行后,降息比例超过六成。[30]

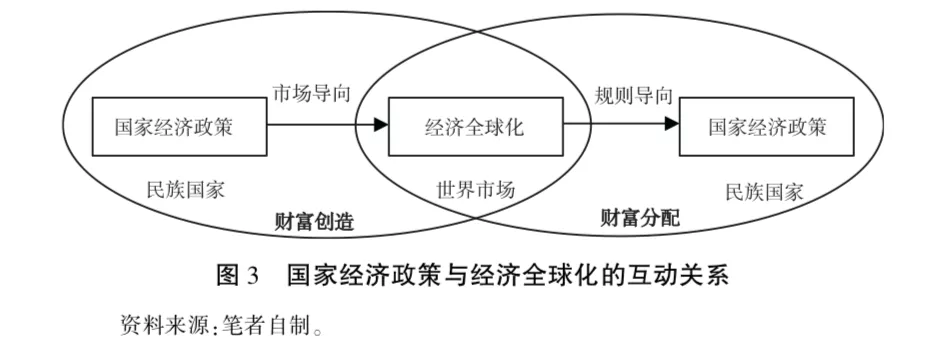

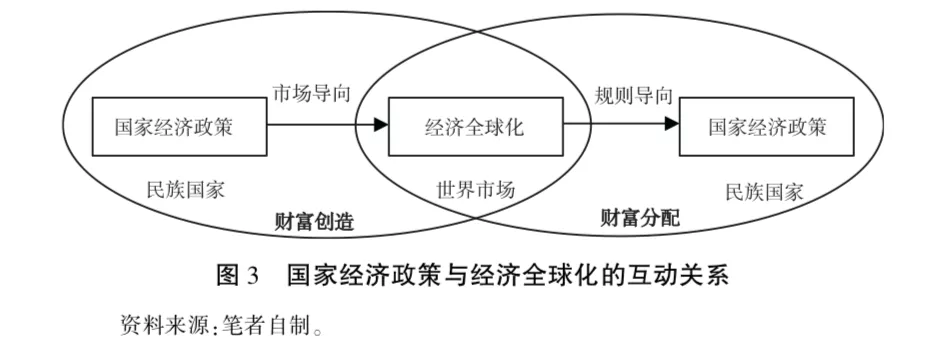

在分析国际社会中的任何现象时,无论是强调国家还是强调市场的作用和功能,都不能完全割裂两者之间的联系。即便是在主张经济自由放任、政府减少干预的学者看来,政府仍然要承担为市场提供必要条件和保障的功能。在很多学者看来,国家与市场的关系是理解当代世界经济和世界政治变化的基础。世界市场会影响国家之间的关系,国家为了自身利益也会成为影响市场运行的重要力量。[31]同世界市场的形成和发展一样,经济全球化作为一种潮流,有其产生和发展的客观原因,也与国家基于实现自身利益的政策选择不无关系。如果假定国家都是追求利益最大化的理性行为体,国家经济政策的目标便是最大限度地创造财富,并最大限度地在财富分配中争取利益。因此,财富的创造和分配将国家与市场紧密地联系在一起,成为理解国家经济政策与经济全球化之间关系的基本线索(如图3所示)。

一方面,市场导向的经济政策对经济全球化的加速发展起到推动作用,促进了全球福利的改进。经济全球化的根本原因在于世界各国尤其是发达国家垄断资本对利润最大化的追求。20世纪80年代以后,信息技术的发展使通信、运输和交易成本大幅下降,为经济全球化的发展提供了客观条件。在此背景下,具备一定经济基础的国家开始实行经济政策的大变革、大调整,引发了全球范围内的市场化改革。在美英等西方发达国家,以“里根经济学”和“撒切尔主义”为代表的新自由主义成为经济政策和经济结构调整的核心理念。在苏联和东欧地区,实行中央计划经济体制的国家开始向市场经济体制转型。在中国,以建立社会主义市场经济体制为导向的经济改革深入推进,对外开放水平不断提升。在其他发展中国家,建立开放的市场经济体系成为很多国家改革的核心内容。市场导向的经济政策为各类市场主体利用国内国际两个市场两种资源、参与国际分工和国际交换、最大限度地创造财富提供了便利。“两个平行市场”的格局逐步被打破,经济全球化步入加速发展的轨道。国际贸易和跨境资本流动规模大幅攀升,世界经济由此步入高速发展的新阶段。根据IMF的统计数据,20世纪90年代,全球经济年增长率的平均值为3.1%。到2007年,全球经济平均年增长率上升至5.6%。[32]

另一方面,非中性的经济全球化对国家经济政策选择有约束作用。经济全球化既是一种为世界各国创造财富的进程,也是一种在各国之间分配财富的进程。随着经济全球化的深入发展,国际规则普遍适用性的提高日益成为经济全球化最为突出的特征。[33]例如,在贸易领域,贸易的迅速增长与国际贸易规则的发展完善相辅相成。但是,国际规则对不同国家、组织和个人带来的收益并不相等,也就是说国际规则具有非中性。[34]同时,由于缺乏对全球化收益的有效调节和公平分配,不同国家和人群所享受的全球化收益不断分化,导致世界经济的不平衡和不平等日益加剧,全球发展中的深层次矛盾日益累积,许多新的风险和挑战日益凸显。在全球性问题面前,任何国家都不可能独善其身,甚至一国内部的问题也会迅速传导和扩散到世界各国。2007年美国爆发的“次贷危机”演化为席卷全球的金融危机便是有力例证。因此,全球化是一柄“双刃剑”。尽管困扰世界的各类问题不能简单归咎于经济全球化,但很多国家因此开始谨慎对待经济全球化,并对经济政策做出了相应调整。无论是主张加强国际经济的协调与合作、改革和完善国际经济体系,还是搞单边主义和保护主义,都是国家对经济全球化负面效应的政策反应。

从历史来看,世界市场体系与现代国家体系相伴而生,相互之间存在不可分割的共生关系,但两者之间的关系也会出现紧张。[35]这是因为市场力量既可能促进国家和社会发展,也可能给国家和社会造成损害。为此,长期以来,国家对市场进行了不同程度的干预。第二次世界大战后,美国等西方国家建立的布雷顿森林体系便是国家干预和规范市场的具体体现。但与存在中央政府的国内社会不同,国际社会处于无政府状态。在国际层面的国家与市场关系中,国家面对市场的破坏力量只能采取自助策略(self-help strategy)。由于国际社会不存在中央权威,如果世界各国之间不能形成合力,国家对市场的引导和干预就难以实现预期目标。20世纪90年代以来,随着市场力量的迅速崛起,业已存在的国际规则体系愈发难以有效管控经济全球化的“双面效应”。基于市场原则的经济全球化与基于主权原则的经济全球化之间的矛盾日益突出,并对全球经济秩序带来深刻影响。

作为一种世界范围的现象,经济全球化是各个国家和地区经济向全球市场经济转变并形成全球范围的有机经济整体的过程。经济全球化不仅是相互独立的各个国家和地区经济的联系加深,而且是基于统一市场的全球经济一体化。因此,市场原则是理解经济全球化的基本逻辑。所谓市场原则就是市场在资源配置中起决定性作用。在开放、竞争的市场体系中,一国内部市场与外部市场相互联系,各国按照价值规律、竞争规律、供求规律等市场经济运行的基本规律参与国际分工、国际交换和国际竞争,从而实现生产要素的合理流动和国内国际资源的优化配置。基于市场原则的经济全球化主要体现了以下三个方面的特性。其一是逐利性。经济全球化的逐利性源于资本的逐利性。由于资本的逐利性,一旦技术等条件成熟时,资本便成为形成世界市场的重要推手,并从世界性的生产和交换活动中获取经济利益。早在170多年前,马克思和恩格斯就曾在《共产党宣言》中指出:“在全球的各个角落,充斥着资产阶级对产品市场不断扩张的需求。它必然到处安家筑巢,到处建立联系。”[36]由此可见,世界市场的形成过程也是资本主义生产方式对外扩张和延伸的过程。同样,受资产阶级控制的民族国家通过支持和参与对外扩张来获取财富,改善其经济状况。尽管当今时代的经济全球化已不再表现为赤裸裸的资本扩张,但无论是国家、组织还是个人,它们在参与全球经济活动时获取自身利益的动机却没有改变。经济全球化的逐利性有助于提升全球经济发展的效率,但也成为许多全球性问题的根源。

其二是开放性。经济全球化对市场体系的开放性要求体现在两个方面:一是国内层次的开放,即消除国内市场中的各种障碍。这是商品经济高度发达的必然要求,也是经济全球化不可缺少的国内基础。在体制保障上,市场机制成为配置社会资源的基本手段,政府只对经济运行进行宏观调控。在此前提下,各个国家和地区市场之间的深度对接和融合才成为可能。二是国际层次的开放,即通过将各类市场对外国开放建立同国外市场之间的联系。在此过程中,各国按照反映国际市场中资源稀缺程度的价格信号,由市场主体去配置资源、决定资本流向,从而实现合理配置国内国际两种资源的目的。国际层次的开放既包括产品市场开放和资本市场开放,也包括要素市场开放。这是经济全球化深入发展的必然要求。但从现实来看,世界市场中产品的进出口贸易、资本的自由流动都受到各种因素的限制,要素尤其是劳动力要素的自由流动更是难以推行。

其三是竞争性。经济全球化之所以能够给世界经济带来活力就在于世界市场中充满了各主体之间的竞争。现代市场体系鼓励和保护各种经济主体的公平竞争,这是促进生产要素的合理流动和优化配置、创造良好市场环境的重要保障。但是,世界市场中的竞争并不必然带来世界经济的稳定和有序发展。事实上,世界市场的竞争不仅难以控制,也难以做到公平。作为经济全球化的重要载体,跨国公司可以通过在全球范围内配置资源以获取尽可能多的投资回报,因而相比国内企业拥有更大的竞争优势。跨国公司还可以通过逃避国家的“约束”和“治理”来减少应尽的责任和义务。这是当前全球经济体系中全球化难以避免的后果,也是全球化遭受质疑的原因。[37]

在全球市场经济的扩张阶段,各国特别是霸权国家起了十分重要的推动作用。在经济全球化深入发展的过程中,国际和地区性组织、跨国公司等非国家行为体的影响和重要性趋于增强,民族国家在世界经济体系中的地位和作用受到挑战。对此,苏珊·斯特兰奇(Susan Strange)明确指出,传统的国家权威日益下降并向跨国公司、国际组织、公民自治组织等非国家权威转移,国家权力随着全球化的发展变得日益分散。[38]尽管如此,国家或政府仍然发挥着其他行为体无可替代的作用。特别是在“市场失灵”和全球性问题凸显时,其他行为体相比国家行为体具有更加明显的局限性。在民族国家组成的世界经济体系中,主权原则是理解经济全球化不可回避的另一重要线索。

从15世纪和16世纪之交开辟新航路到20世纪初资本主义世界体系形成,世界市场完成了从萌芽、发展到最终建立的过程。与之相应,主权观念也经历了逐步形成和不断强化的过程。16世纪法国早期资产阶级政治思想家让·布丹(Jean Bodin)最早系统提出主权国家理论,指出主权是国家存在的原则,是一国享有的统一的、不可分割的、凌驾于法律之上的最高权力。[39]1625年,荷兰法学家胡果·格劳秀斯(Hugo Grotius)系统地从国际法和国际关系角度阐述了国家主权的内涵,并将主权作为国际法和国际关系的基本构成要素。[40]在1648年签订的、被称为现代主权国家形成标志的《威斯特伐利亚和约》中,国际关系中的主权原则得到了充分体现。其后,主权原则被越来越多的国家接受。为适应国际关系发展新形势的需要,主观观念与理论不断有新的发展。但主权的基本内涵没有发生本质变化。在无政府状态的国际社会,主权原则对内体现为至高无上性,即主权在一国内部高于其他所有权威;对外体现为独立性,即主权独立于所有外部权威。[41]这意味着,在国际关系中,任何国家都有权按照自己的原则决定内部事务,并且不受其他国家干预。

第二次世界大战后,随着世界殖民体系瓦解和殖民地的独立,主权原则成为公认的国际关系和国际法的基本准则。在《联合国宪章》中,各会员国主权平等成为联合国的首要原则。1970年联合国大会第1883次全体会议通过的《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》明确阐述了主权平等的基本要素,具体包括:各国法律地位平等;各国享有充分主权的固有权利;各国有义务尊重其他国家的个性特征;各国领土完整及政治独立不容侵犯;各国有权自由选择并发展其政治、社会、经济及文化制度;各国有责任充分、善意履行国际义务并同其他国家和平共处。[42]这些原则为当今世界的国际关系奠定了法理基础,也为国际社会中小国免受大国压迫和侵犯提供了法理支持。但与此同时,主权原则也使更高层次的全球经济整合变得更加困难。在经济全球化背景下,全球经济朝着一体化的方向迈进,但又必须面对一个事实,那就是全球化的世界同时也是一个被民族国家分割的世界。基于主权原则,各国参与经济全球化进程时首先甚至仅仅考虑自身利益。在全球资源稀缺的情况下,各国为实现自身利益难免会存在分歧,甚至产生冲突。

在经济全球化的发展过程中,民族国家和市场力量都发挥了十分重要的推动作用,两者能够形成相互配合、相互促进的互动关系。一方面,国家为市场发展创造条件和提供保障;另一方面,市场力量也能促进国家利益的实现。为了促进经济全球化的健康发展,理想的状态是:经济全球化的市场原则和主权原则相互兼容,全球层面的国家与市场关系和谐共生。而从现实来看,世界市场的深入发展必然要求全球经济一体化,主权的对内至高无上性和对外独立性却会导致全球经济的碎片化。这使得在现有世界经济体系中的国家与市场不得不保持一种脆弱的共生关系。

一方面,民族国家是世界经济史上迄今为止割裂世界市场、阻碍经济全球化的首要因素,由此引起的各国市场之间的隔绝是难以弥合的。[43]例如在货币领域,为了彰显主权,多数国家都发行自己的货币。这是导致国际货币竞争的客观因素,也为国际货币金融市场埋下了许多隐患。更进一步,由于使用不同的货币,国境成为分隔国内市场和国外市场的明显界限,国内贸易与国际贸易便有了完全不同的运行方式。同时,不同货币之间汇率的波动还会增加国际贸易的风险。即便在一些国家之间消除了货币差异,民族国家之间的主权界限依然存在。由于主权的让渡,部分欧盟成员于1999年1月1日开始实行单一货币欧元并形成欧元区。2002年7月,欧元成为欧元区唯一合法货币。截至2019年9月,欧元区包括了德国、法国、意大利、荷兰、比利时等19个主权国家成员。在欧元区,所有成员国实施统一的货币政策,但各成员国实施不同的财政政策。这是当今世界民族国家为促进形成跨越主权界限的统一市场而做出的最大妥协。由于货币政策与财政政策的不对称结构,欧元区各成员国为了追求自身利益,存在财政预算超支的内在激励。[44]正因如此,2009年希腊爆发债务危机,并引发欧元区主权债务危机。从历史经验来看,成员国的财政失衡是主权国家建立的货币联盟走向消亡的主要原因。1865年比利时、法国、意大利和瑞士等国倡导建立的拉丁货币联盟和1873年瑞典和丹麦等国倡导建立的斯堪的纳维亚货币联盟皆是如此。这些案例从深层次上反映了国家与市场关系的协调困境。

另一方面,在世界市场失灵导致经济全球化产生负面效应的情况下,民族国家难以发挥对市场的调节作用,并且出于维护自身利益的目的,其行动和政策还可能加剧业已存在的负面效应。在现有世界经济体系中,市场力量对经济全球化的驱动不仅不能保证所有国家公平地分享经济全球化成果,还往往导致国家之间的贫富分化加剧。这说明,经济全球化的发展离不开各国政府的引导、调节和干预。但全球无政府状态决定了现有国际体系是一个自助体系。在这种体系中,拥有不同实力基础、利益诉求和发展目标的主权国家形成共同政策、采取共同行动的难度很大。2007年美国次贷危机的溢出效应初步显现时,各国政府并未形成合力加以应对,最终使国际金融危机的爆发、升级和扩散变得不可避免。即便在全球性问题面前,民族国家也会因为利益攸关度的不同而选择不同的应对策略,很难在责任和义务的分担上达成共识。在世界经济遭受金融危机的巨大冲击后,世界主要经济体重新意识到国家对世界市场监管的重要性,但由于缺乏政治上的凝聚力,消除经济全球化负面效应的有效政策协调被日益盛行的保护主义取代。

在经济全球化进程中,各国在世界市场中创造财富的不均衡以及财富在不同国家和群体之间分配的不均衡导致全球不平等问题加速累积。这反映了全球无政府状态下主权国家在建立有效的利益调节机制方面的局限性。同时,治理全球化的规则体系变革滞后,远不能适应经济全球化发展的需要,从而为民族国家的自助政策提供了空间。

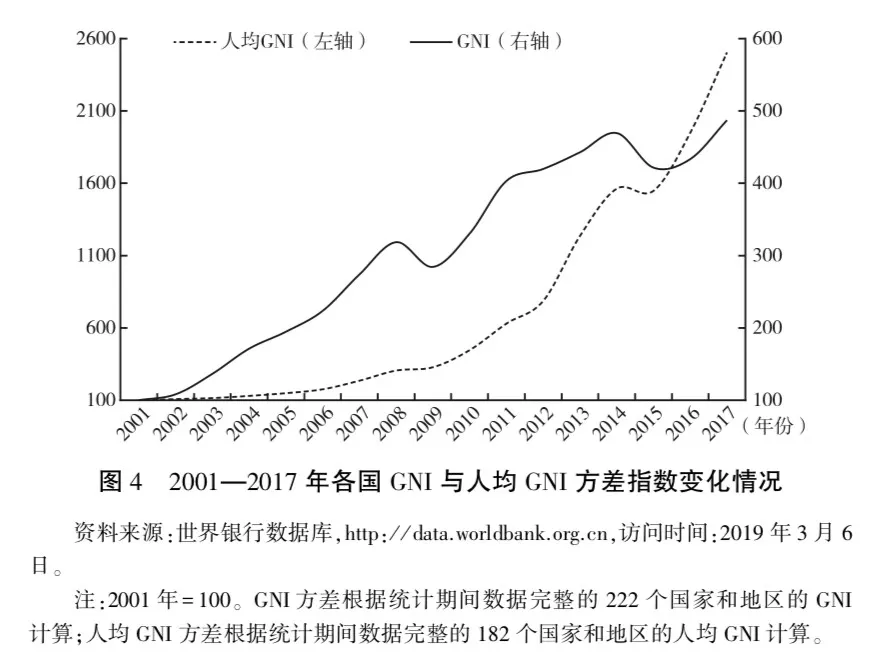

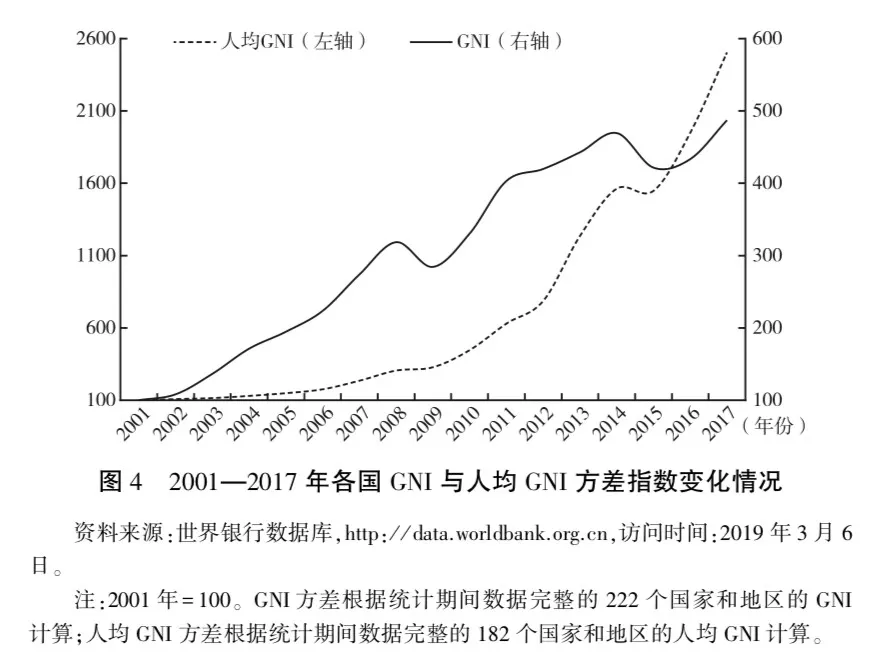

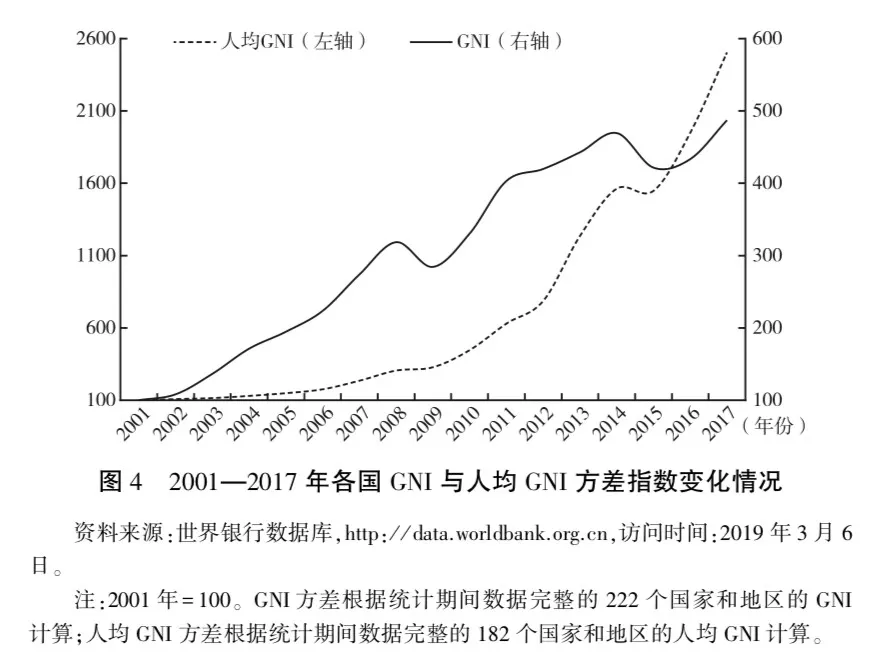

经济全球化促进了全球财富增长,也加剧了全球收入不平等,不同地区、不同国家、不同人群不能平等地享受全球发展“红利”。过去近20年中,不同国家之间的收入差距迅速拉大,收入和财富不均已成为当今世界各国无法回避的问题。世界银行数据显示,2017年纳入计算的222个国家国民总收入(GNI)的方差为2000年的4.87倍;同期人均国民总收入的方差为2000年的25倍(如图4)。瑞士瑞信银行(Credit Suisse)研究院的报告显示,在截至2018年中期的12个月中,全球总财富较上年同期增长4.6%,达到317万亿美元;全球平均财富达到每位成年人63100美元,达历史最高水平。分地区来看,北美地区总财富规模超过106.5万亿美元,较上年同期增长6.5%,继续居各地区首位;而拉美地区的总财富规模较上年同期则下降4.6%。从不同收入群体来看,占全球人口1%的最富有人群拥有全球47%的财富,占全球人口10%的最富有人群拥有全球85%的财富。[45]一国内部的收入分化也呈上升趋势。作为全球最大的经济体,美国的居民收入差距也在近年屡创新高。根据美国商务部人口普查局的报告估计,2018年美国基尼系数上升至0.485,创过去50年来新高,其中哥伦比亚特区和纽约的基尼系数分别达0.524和0.513。[46]

日益加剧的收入不平等与经济全球化之间存在密不可分的联系,成为经济全球化的负面后果中影响国家对内和对外经济政策最为深刻和广泛的因素。美国诺贝尔经济学奖获得者迈克尔·斯宾塞(Michael Spence)分析1990—2008年间贸易部门和非贸易部门的收入变化后发现,美国非贸易部门人均收入增加值从7.2万美元增加到8万多美元,而贸易部门则从7.9万美元增加到12万美元。前者增长约12%,而后者增长接近52%。由于美国新增就业绝大部分来自非贸易部门,因而收入分配在两部门之间日益分化。[47]还有研究发现,全球化是一个导致社会极化和财富集中的不均衡的发展过程,正是这种日益累积的分配不均导致全球经济停滞不前。[48]收入不平等直接导致不同利益集团、社会团体、党派及其思潮的对立,并催生了此起彼伏的反全球化浪潮和社会动荡,这些都给全球经济的正常运行带来负面影响。在此背景下,一些国际经济组织和机制推出的一系列促进全球经济一体化的举措也难以得到有效落实。总之,全球收入不平等加剧表明经济全球化缺乏应有的包容性,是当前经济全球化进程遭遇挫折的重要原因。

相比国内社会,国际层面的市场失灵更加难以防范和控制。这是由国际层面国家与市场互动的局限性决定的。面对经济全球化负面效应的累积,各国需要采取行动共同应对。为了解决集体行动难题,曼瑟尔·奥尔森(Mancur Olson)以理性的个人为研究对象提出了个人理性可以促进实现集体理性的两种情况:一是集体行动的人数比较少,个人从集体行动中获得收益份额较大,因而对即将采取的行动拥有较高的利益攸关度;二是选择性激励,即采用惩罚或奖赏等手段胁迫或诱使个人采取集体行动。[49]拓展到国际社会,在全球200多个主权国家共同应对市场失灵的集体行动中,要在实现每个参与者自身福利或效用最大化的同时实现集体行动者共同利益的最大化几乎是一件不可能完成的任务。这是因为总有一些国家即使什么都不做,也能够从其他国家提供的公共产品中受益。对理性国家而言,最好的选择是“搭便车”,不必参与提供公共产品的行动。如果每个国家都这样选择,就会出现集体的非理性。

同时,在由主权国家组成的无政府状态的国际社会中,任何国家都没有权威将部分成员排除在国际社会之外,也没有权威对其他国家采取惩罚或奖赏等选择性激励措施。尽管在国家的授权下,一些国际机构和组织承担了协调国家政策和行动的职能,但国际社会的集体行动难题仍然十分突出,各国为自身利益不惜损害他国利益的现象比比皆是。1999年,全球20个经济体建立了二十国集团合作机制,以推动发达经济体与新兴市场国家之间促进国际金融稳定和经济持续增长的集体行动。为应对2008年国际金融危机,二十国集团升级为领导峰会机制,成为公认的全球经济治理的首要平台。过去20年中,二十国集团在破解全球市场失灵方面发挥了极为重要的作用,但它取得的成果距离全球性问题的妥善解决仍相差甚远。一方面,各成员就贸易投资便利化和自由化、反对保护主义达成了一系列共识;另一方面,各成员新出台的保护主义措施的数量又屡创新高。其中,最有实力采取选择性激励措施的美国近年来出台的贸易保护主义措施数量位列全球首位。

从全球范围看,现阶段国家之间的利益协调不可能通过超越国家主权的世界政府来实现,只能通过民族国家共同建立的各种规则或制度来实现。[50]但在国际规则的制定过程中,不同国家发挥的作用并不相同,甚至相差悬殊。有的国家主导国际规则的制定并由此获取更大份额的非中性收益,有的国家却不得不作为国际规则的接受者。在国际规则和制度建立后,一些国家会形成既得利益集团。只要现有国际规则能够继续保障它们的利益,那些在现行规则体系下拥有巨大既得利益的国家将尽力维持现状。为维护既得利益,既得利益集团会阻碍制度的变迁或创新,由此造成“制度僵化”。[51]当前,美国主导建立的布雷顿森林体系在很多方面早已不能适应经济全球化时代全球治理的要求,但也很难对其进行实质性改革。经济全球化进程中层出不穷的全球性问题因此难以得到及时、有效的解决。

全球化进程中涌现的各种全球性问题长期得不到有效解决,各国发展不平衡、不协调、不可持续的问题日益凸显,国家内部各个群体之间的不平等、不公平问题累积到了一个爆发点。[52]这不仅反映出全球化存在诸多负面效应,还反映出世界各国对于这些负面效应缺乏有效管控,任由其不断累积。全球范围内的贸易与投资保护此起彼伏,政策“内顾”倾向加重,与全球化深入发展的要求背道而驰。并且,由于全球化时代国家经济政策的溢出效应、回溢效应和联动效应的广泛存在,这些逆全球化政策在全球范围内引发了持续的连锁反应,又进一步推动了逆全球化政策的蔓延和强化。

当今世界的反全球化和逆全球化潮流已形成阻碍经济全球化的强大势力,全球经济的发展和治理步履维艰。在特朗普当选美国总统的2016年,国际贸易与跨境资本流动到达新低。世界贸易组织数据显示,2016年全球货物贸易实际增长率为1.3%,较上年下降1.3个百分点,为2010年以来新低,并且已连续五年低于世界经济增速。[53]联合国贸易和发展会议数据显示,自国际金融危机爆发的2008年至2016年起,全球外商直接投资流入额年均增长率不足0.5%;而在金融危机前的30年间,全球外商直接投资流入额年均增长率为18.3%。[54]特朗普政府采取的一系列单边主义、保护主义和贸易霸凌主义政策与这一客观背景不无关联。

在此背景下,很多研究为今天探讨逆全球化政策和全球化负面效应的治理问题提供了基础。[55]综合现有研究来看,逆全球化政策产生的直接原因主要体现在两个层面:一是国内层面市场的固有特性导致收入和财富差距日益加大,显示出全球化的包容性缺失;二是国际层面既得利益国家狭隘的国家利益观扭曲了经济全球化的应有价值。全球化的负面效应日益凸显,彰显了全球治理的重要性和紧迫性。但在根源上,作为管理全球化的工具,全球治理存在的“赤字”使得全球化的缺陷难以得到及时矫正。尽管国际社会建立了许多全球治理机制,但这些机制的发展和演进远不能适应全球化新形势的需要。其调整和变革面临既得利益国家和国家集团的巨大阻力。全球治理赤字的广泛存在和日益加大使得经济全球化的弊端和不足不断放大,而其优势和效用也逐步埋葬在声势浩大的逆全球化潮流之中。

20世纪90年代东西方“两个平行市场”逐步融合为一个整体,世界各地的经济联系越来越紧密,一些曾经长期处于世界经济体系边缘的国家和地区也或主动或被动地加入经济全球化的大潮中。在经济全球化时代,商品、服务以及资本、劳动和技术等生产要素的跨国流动能力不断增强,全球经济的相互依存提升到前所未有的高度。这在创造全球化“红利”、增加全球福利的同时,也使一国内部的矛盾与问题迅速扩散到其他国家和地区,并由此引发区域性或全球性危机。从1997年亚洲金融危机到2008年国际金融危机,无论是世界经济遭受冲击和影响的范围、深度还是力度,都有大幅攀升,并由此反映出世界市场自我调节失灵的问题日益突出。

在一个开放的世界经济体系中,任何国家都不可能在全球性问题面前独善其身,仅凭一己之力也无法应对全球性的市场失灵问题。在经济全球化的负面效应加大时,考虑到国家政策存在强大的溢出效应和回溢效应,国家应通过合作加强对市场的引导、调节和干预,以有效防范和应对市场失灵以及由此引发的大规模危机。但现实却与此相差甚远。究其原因,一个客观原因在于在当今世界是一个没有中央政府的世界。这意味着,每个国家都对内拥有决定自身事务、做出政策选择的最高权威,对外彼此独立,无权干涉他国经济政策的制定。即便是由各国让渡部分权力成立的国际机构和组织,在约束民族国家行为方面也往往无能为力。理论上讲,每个国家都将实现自身利益最大化作为行动的目标并不必然导致全球共同利益的受损。但由于资源的稀缺性,国家之间在世界市场中的争夺和竞争不可避免。随着经济全球化的深入发展,民族国家相互之间的利益碰撞和冲突会日益加剧,集体行动难题难以得到有效破解。并且由于经济全球化时代国家经济政策存在广泛的联动性,当一国采取以邻为壑的保护主义政策时,其他国家的效仿或应对将会使其负面效应不断放大,并向全球扩散和蔓延。全球经济发展和治理因此面临更大的困难和挑战,治理赤字持续加大。

当今世界,逆全球化政策的盛行在深层次上反映了经济全球化时代国家与市场关系的高度复杂性和内在矛盾性,也反映了重新审视国家与市场关系的必要性。在经济全球化进程中,国际层面的国家与市场之间的联系和互动日益密切,但两者内在特性、取向和功能之间的矛盾性也在现行国际政治经济体系下日益凸显。经济全球化给当今世界的财富增长和福利改进带来了历史性机遇,但也给财富分配不公平和收入不平等加剧提供了土壤。面对各国之间和一国内部的分配不公平、发展不平衡等问题,亟待发挥国际市场的良性功能与国家在全球治理中的有效参与,在优化资源配置“做大蛋糕”的同时更要注重合理“分配蛋糕”。在经济全球化深入发展的今天,提高经济全球化的包容性的要求比历史上任何时期都更为迫切也更为重要。如何对经济全球化的受损者进行合理补偿、让所有人共享经济全球化的成果,是当今世界各国面临的重大课题,也是对全人类智慧的重大考验。

[1]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译:《马克思恩格斯选集》(第一卷),北京:人民出版社1995年版,第275—276页。

[2]韩兆琦译注:《史记》,北京:中华书局2010年版,第7582页。

[3]托马斯·孟著,袁南宇译:《英国得自对外贸易的财富》,北京:商务印书馆1965年版,第25—26页。

[4]亚当·斯密著,杨敬年译:《国富论》,西安:陕西人民出版社2006年版。

[5]习近平:《携手推进“一带一路”建设———在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲》,载《人民日报》,2017年5月15日。

[6]徐秀军:《全球经济治理困境:现实表现与内在动因》,载《天津社会科学》,2019年第2期,第82—84页。

[7]张宇燕等:《全球化与中国发展》,北京:社会科学文献出版社2007年版,第55页。

[8]WTO, World Trade Statistical Review 2019, Geneva: WTO, 2019, p.96.

[11]参见张宇燕:《经济全球化是人类社会发展必经之路》,载《人民日报》,2019年2月22日;张宇燕、李增刚:《国际经济政治学》,上海:上海人民出版社2008年版,第403—404页。

[12]东艳:《全球贸易规则的发展趋势与中国的机遇》,载《国际经济评论》,2014年第1期,第46—48页。

[13]根据《美墨加协定》(United States⁃Mexico⁃Canada Agreement)第32条第10款规定:任何一方与协定所界定的非市场经济国家谈判自由贸易协定,应至少提前3个月通报其他各方;签署前至少提前30天将协定文本及附件提交其他各方进行审查和影响评估;签署后其他各方有权在提前6个月通知的条件下终止三国协定或重新签约替换相关条款。该条款因被美国商务部部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)喻为“毒丸(poison pill)”而被称为“毒丸条款”。“毒丸条款”最显著的特点是排他性。它通过排除其他国家的参与来维护自身利益,因此本质上是一种保护主义条款。同时,该条款也限制了协定签署方同其他国家签订自由贸易协定的权利。

[14]例如Thomas L. Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty First Century, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005。

[15]Fred Block, “Introduction,” in Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, Boston: Beacon Press, 2001, pp.xxvii-xxxi;另参见陈伟光、蔡伟宏:《逆全球化现象的政治经济学分析——基于“双向运动”理论的视角》,载《国际观察》,2017年第3期,第4—5页。

[16]Paul Hirst and Grahame Thompson, Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance, Cambridge: Polity Press, 1999; Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, New York: W. W. Norton, 2002; Dani Rodrik, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, New York: W. W. Norton, 2011.

[17]Niall Ferguson, “Sinking Globalization,” Foreign Affairs, Vol.84, No.2, 2005, pp.64-77.

[18]张宇燕等:《全球化与中国发展》,第149—151页。

[19]张宇燕等:《全球化与中国发展》,第147页。

[20]Joseph S. Nye, Jr., “Globalizations Democratic Deficit: How to Make International Institutions More Accountable,” Foreign Affairs, Vol.80, No.4, 2001, pp.2-6.

[21]Finbarr Livesey, From Global to Local: The Making of Things and the End of Globalization, New York: Pantheon Books, 2017.

[22]Walden Bello, Deglobalization: Ideas for a New Economy, London: Zed Books, 2002.

[23]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译:《马克思恩格斯选集》(第一卷),第276页。

[24]这里的“大工业”指的是“把自然力用于工业目的,采用机器生产以及实行最广泛的分工”。参见中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译:《马克思恩格斯选集》(第一卷),第113页。

[25]Sean O. Riain, “States and Markets in an Era of Globalization,” Annual Review of Sociology, Vol.26, 2000, pp.187-213.

[27]宋科、黄泽清、刘相波:《新兴市场国家对发达国家量化宽松政策的回溢效应》,载《国际金融研究》,2018年第3期,第46—56页。

[30]在余下的14家央行中,仅挪威央行利率上调50个基点,包括实行负利率政策的瑞士、丹麦、瑞典和日本4国央行在内的其他央行利率保持不变。数据来自国际清算银行政策利率统计(BIS policy rate statistics)。

[31]例如苏珊·斯特兰奇著,杨宇光等译:《国家与市场》,上海:上海人民出版社2006年版;罗伯特·吉尔平著,杨宇光等译:《国际关系政治经济学》,北京:经济科学出版社2006年版;Joseph M. Grieco and G. John Ikenberry, State Power and World Markets: The International Political Economy, New York: W. W. Norton & Company, 2002; C. Roe Goddard, Patrick Cronin and Kishore C. Dash, eds., International Political Economy: State Market Relations in a Changing Global Order, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2003。

[32]数据来自国际货币基金组织的World Economic Outlook Database,更新时间为2019年4月。

[33]张宇燕、牛贺:《特朗普的成功及其限度:兼论中美经贸关系》,载《国际经济评论》,2017年第2期,第13—14页。

[34]参见张宇燕:《利益集团与制度非中性》,载《改革》,1994年第2期,第97—106页。

[35]Peter B. Evans, et al., eds., States Versus Markets in the World System, Beverly Hills: Sage Publications, 1985.

[36]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译:《马克思恩格斯选集》(第一卷),第275—276页。

[37]Paul Hirst, Grahame Thompson and Simon Bromley, Globalization in Question, Cambridge: Polity Press, 2009.

[38] Susan Strange, The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp.3-15

[39] Jean Bodin, On Sovereignty: Four Chapters from the Six Books of the Commonwealth, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, pp.1-45.

[40]胡果·格劳秀斯著,何勤华等译:《战争与和平法》,上海:上海人民出版社2005年版。

[41] Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New York: Columbia University Press, 1995, pp.3-21.

[43]在一些情况下割裂世界市场和阻碍经济全球化有其必要性,当不同国家的经济基础和竞争条件相差较大时尤其如此。但不可否认,从经济全球化的要求来看,民族国家的行为和政策仍是最主要的客观制约因素。

[44]宋玮、杨伟国:《论欧元区财政政策与货币政策的不对称结构》,载《欧洲》,2002年第1期,第48页。

[47]Michael Spence, “The Impact of Globalization on Income and Employment: The Downside of Integrating Markets,” Foreign Affairs, Vol.90, No.4, 2011, pp.28-41.

[48]Martin Khor, Rethinking Globalization: Critical Issues and Policy Choices, London: Zed Books, 2001.

[49]曼瑟尔·奥尔森著,陈郁等译:《集体行动的逻辑》,上海:上海三联书店、上海人民出版社1996年版。

[50]张宇燕、李增刚:《国际经济政治学》,上海:上海人民出版社2008年版,第421页。

[51]Mancur Olson, Jr., Naveen Sarna and Anand V. Swamy, “Governance and Growth: A Simple Hypothesis Explaining Cross Country Differences in Productivity Growth,” Public Choice, Vol.102, No.3/4, 2000, pp.341-364.

[52]参见托马斯·皮凯蒂著,巴曙松等译:《21世纪资本论》,北京:中信出版社2014年版;Branko Milanovic, Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, Cambridge: Harvard University Press, 2016; François Bourguignon, The Globalization of Inequality, Princeton: Princeton University Press, 2017。

[54]UNCTAD, World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy, Geneva: United Nations,2017.

[55]俞可平主编:《全球化:全球治理》,北京:社会科学文献出版社2003年版;戴维·赫尔德、安东尼·麦克格鲁著,陈志刚译:《全球化与反全球化》,北京:社会科学文献出版社2004年版;徐坚:《逆全球化风潮与全球化的转型发展》,载《国际问题研究》,2017年第3期,第1—15页;陈伟光:《全球化逆动与中国的应对:基于全球化和全球治理关系的思考》,载《教学与研究》,2017年第4期,第72—82页。

日益加剧的收入不平等与经济全球化之间存在密不可分的联系,成为经济全球化的负面后果中影响国家对内和对外经济政策最为深刻和广泛的因素。美国诺贝尔经济学奖获得者迈克尔·斯宾塞(Michael Spence)分析1990—2008年间贸易部门和非贸易部门的收入变化后发现,美国非贸易部门人均收入增加值从7.2万美元增加到8万多美元,而贸易部门则从7.9万美元增加到12万美元。前者增长约12%,而后者增长接近52%。由于美国新增就业绝大部分来自非贸易部门,因而收入分配在两部门之间日益分化。[47]还有研究发现,全球化是一个导致社会极化和财富集中的不均衡的发展过程,正是这种日益累积的分配不均导致全球经济停滞不前。[48]收入不平等直接导致不同利益集团、社会团体、党派及其思潮的对立,并催生了此起彼伏的反全球化浪潮和社会动荡,这些都给全球经济的正常运行带来负面影响。在此背景下,一些国际经济组织和机制推出的一系列促进全球经济一体化的举措也难以得到有效落实。总之,全球收入不平等加剧表明经济全球化缺乏应有的包容性,是当前经济全球化进程遭遇挫折的重要原因。

相比国内社会,国际层面的市场失灵更加难以防范和控制。这是由国际层面国家与市场互动的局限性决定的。面对经济全球化负面效应的累积,各国需要采取行动共同应对。为了解决集体行动难题,曼瑟尔·奥尔森(Mancur Olson)以理性的个人为研究对象提出了个人理性可以促进实现集体理性的两种情况:一是集体行动的人数比较少,个人从集体行动中获得收益份额较大,因而对即将采取的行动拥有较高的利益攸关度;二是选择性激励,即采用惩罚或奖赏等手段胁迫或诱使个人采取集体行动。[49]拓展到国际社会,在全球200多个主权国家共同应对市场失灵的集体行动中,要在实现每个参与者自身福利或效用最大化的同时实现集体行动者共同利益的最大化几乎是一件不可能完成的任务。这是因为总有一些国家即使什么都不做,也能够从其他国家提供的公共产品中受益。对理性国家而言,最好的选择是“搭便车”,不必参与提供公共产品的行动。如果每个国家都这样选择,就会出现集体的非理性。

同时,在由主权国家组成的无政府状态的国际社会中,任何国家都没有权威将部分成员排除在国际社会之外,也没有权威对其他国家采取惩罚或奖赏等选择性激励措施。尽管在国家的授权下,一些国际机构和组织承担了协调国家政策和行动的职能,但国际社会的集体行动难题仍然十分突出,各国为自身利益不惜损害他国利益的现象比比皆是。1999年,全球20个经济体建立了二十国集团合作机制,以推动发达经济体与新兴市场国家之间促进国际金融稳定和经济持续增长的集体行动。为应对2008年国际金融危机,二十国集团升级为领导峰会机制,成为公认的全球经济治理的首要平台。过去20年中,二十国集团在破解全球市场失灵方面发挥了极为重要的作用,但它取得的成果距离全球性问题的妥善解决仍相差甚远。一方面,各成员就贸易投资便利化和自由化、反对保护主义达成了一系列共识;另一方面,各成员新出台的保护主义措施的数量又屡创新高。其中,最有实力采取选择性激励措施的美国近年来出台的贸易保护主义措施数量位列全球首位。

从全球范围看,现阶段国家之间的利益协调不可能通过超越国家主权的世界政府来实现,只能通过民族国家共同建立的各种规则或制度来实现。[50]但在国际规则的制定过程中,不同国家发挥的作用并不相同,甚至相差悬殊。有的国家主导国际规则的制定并由此获取更大份额的非中性收益,有的国家却不得不作为国际规则的接受者。在国际规则和制度建立后,一些国家会形成既得利益集团。只要现有国际规则能够继续保障它们的利益,那些在现行规则体系下拥有巨大既得利益的国家将尽力维持现状。为维护既得利益,既得利益集团会阻碍制度的变迁或创新,由此造成“制度僵化”。[51]当前,美国主导建立的布雷顿森林体系在很多方面早已不能适应经济全球化时代全球治理的要求,但也很难对其进行实质性改革。经济全球化进程中层出不穷的全球性问题因此难以得到及时、有效的解决。

全球化进程中涌现的各种全球性问题长期得不到有效解决,各国发展不平衡、不协调、不可持续的问题日益凸显,国家内部各个群体之间的不平等、不公平问题累积到了一个爆发点。[52]这不仅反映出全球化存在诸多负面效应,还反映出世界各国对于这些负面效应缺乏有效管控,任由其不断累积。全球范围内的贸易与投资保护此起彼伏,政策“内顾”倾向加重,与全球化深入发展的要求背道而驰。并且,由于全球化时代国家经济政策的溢出效应、回溢效应和联动效应的广泛存在,这些逆全球化政策在全球范围内引发了持续的连锁反应,又进一步推动了逆全球化政策的蔓延和强化。

当今世界的反全球化和逆全球化潮流已形成阻碍经济全球化的强大势力,全球经济的发展和治理步履维艰。在特朗普当选美国总统的2016年,国际贸易与跨境资本流动到达新低。世界贸易组织数据显示,2016年全球货物贸易实际增长率为1.3%,较上年下降1.3个百分点,为2010年以来新低,并且已连续五年低于世界经济增速。[53]联合国贸易和发展会议数据显示,自国际金融危机爆发的2008年至2016年起,全球外商直接投资流入额年均增长率不足0.5%;而在金融危机前的30年间,全球外商直接投资流入额年均增长率为18.3%。[54]特朗普政府采取的一系列单边主义、保护主义和贸易霸凌主义政策与这一客观背景不无关联。

在此背景下,很多研究为今天探讨逆全球化政策和全球化负面效应的治理问题提供了基础。[55]综合现有研究来看,逆全球化政策产生的直接原因主要体现在两个层面:一是国内层面市场的固有特性导致收入和财富差距日益加大,显示出全球化的包容性缺失;二是国际层面既得利益国家狭隘的国家利益观扭曲了经济全球化的应有价值。全球化的负面效应日益凸显,彰显了全球治理的重要性和紧迫性。但在根源上,作为管理全球化的工具,全球治理存在的“赤字”使得全球化的缺陷难以得到及时矫正。尽管国际社会建立了许多全球治理机制,但这些机制的发展和演进远不能适应全球化新形势的需要。其调整和变革面临既得利益国家和国家集团的巨大阻力。全球治理赤字的广泛存在和日益加大使得经济全球化的弊端和不足不断放大,而其优势和效用也逐步埋葬在声势浩大的逆全球化潮流之中。

20世纪90年代东西方“两个平行市场”逐步融合为一个整体,世界各地的经济联系越来越紧密,一些曾经长期处于世界经济体系边缘的国家和地区也或主动或被动地加入经济全球化的大潮中。在经济全球化时代,商品、服务以及资本、劳动和技术等生产要素的跨国流动能力不断增强,全球经济的相互依存提升到前所未有的高度。这在创造全球化“红利”、增加全球福利的同时,也使一国内部的矛盾与问题迅速扩散到其他国家和地区,并由此引发区域性或全球性危机。从1997年亚洲金融危机到2008年国际金融危机,无论是世界经济遭受冲击和影响的范围、深度还是力度,都有大幅攀升,并由此反映出世界市场自我调节失灵的问题日益突出。

在一个开放的世界经济体系中,任何国家都不可能在全球性问题面前独善其身,仅凭一己之力也无法应对全球性的市场失灵问题。在经济全球化的负面效应加大时,考虑到国家政策存在强大的溢出效应和回溢效应,国家应通过合作加强对市场的引导、调节和干预,以有效防范和应对市场失灵以及由此引发的大规模危机。但现实却与此相差甚远。究其原因,一个客观原因在于在当今世界是一个没有中央政府的世界。这意味着,每个国家都对内拥有决定自身事务、做出政策选择的最高权威,对外彼此独立,无权干涉他国经济政策的制定。即便是由各国让渡部分权力成立的国际机构和组织,在约束民族国家行为方面也往往无能为力。理论上讲,每个国家都将实现自身利益最大化作为行动的目标并不必然导致全球共同利益的受损。但由于资源的稀缺性,国家之间在世界市场中的争夺和竞争不可避免。随着经济全球化的深入发展,民族国家相互之间的利益碰撞和冲突会日益加剧,集体行动难题难以得到有效破解。并且由于经济全球化时代国家经济政策存在广泛的联动性,当一国采取以邻为壑的保护主义政策时,其他国家的效仿或应对将会使其负面效应不断放大,并向全球扩散和蔓延。全球经济发展和治理因此面临更大的困难和挑战,治理赤字持续加大。

当今世界,逆全球化政策的盛行在深层次上反映了经济全球化时代国家与市场关系的高度复杂性和内在矛盾性,也反映了重新审视国家与市场关系的必要性。在经济全球化进程中,国际层面的国家与市场之间的联系和互动日益密切,但两者内在特性、取向和功能之间的矛盾性也在现行国际政治经济体系下日益凸显。经济全球化给当今世界的财富增长和福利改进带来了历史性机遇,但也给财富分配不公平和收入不平等加剧提供了土壤。面对各国之间和一国内部的分配不公平、发展不平衡等问题,亟待发挥国际市场的良性功能与国家在全球治理中的有效参与,在优化资源配置“做大蛋糕”的同时更要注重合理“分配蛋糕”。在经济全球化深入发展的今天,提高经济全球化的包容性的要求比历史上任何时期都更为迫切也更为重要。如何对经济全球化的受损者进行合理补偿、让所有人共享经济全球化的成果,是当今世界各国面临的重大课题,也是对全人类智慧的重大考验。

[1]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译:《马克思恩格斯选集》(第一卷),北京:人民出版社1995年版,第275—276页。

[2]韩兆琦译注:《史记》,北京:中华书局2010年版,第7582页。

[3]托马斯·孟著,袁南宇译:《英国得自对外贸易的财富》,北京:商务印书馆1965年版,第25—26页。

[4]亚当·斯密著,杨敬年译:《国富论》,西安:陕西人民出版社2006年版。

[5]习近平:《携手推进“一带一路”建设———在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲》,载《人民日报》,2017年5月15日。

[6]徐秀军:《全球经济治理困境:现实表现与内在动因》,载《天津社会科学》,2019年第2期,第82—84页。

[7]张宇燕等:《全球化与中国发展》,北京:社会科学文献出版社2007年版,第55页。

[8]WTO, World Trade Statistical Review 2019, Geneva: WTO, 2019, p.96.

[11]参见张宇燕:《经济全球化是人类社会发展必经之路》,载《人民日报》,2019年2月22日;张宇燕、李增刚:《国际经济政治学》,上海:上海人民出版社2008年版,第403—404页。

[12]东艳:《全球贸易规则的发展趋势与中国的机遇》,载《国际经济评论》,2014年第1期,第46—48页。

[13]根据《美墨加协定》(United States⁃Mexico⁃Canada Agreement)第32条第10款规定:任何一方与协定所界定的非市场经济国家谈判自由贸易协定,应至少提前3个月通报其他各方;签署前至少提前30天将协定文本及附件提交其他各方进行审查和影响评估;签署后其他各方有权在提前6个月通知的条件下终止三国协定或重新签约替换相关条款。该条款因被美国商务部部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)喻为“毒丸(poison pill)”而被称为“毒丸条款”。“毒丸条款”最显著的特点是排他性。它通过排除其他国家的参与来维护自身利益,因此本质上是一种保护主义条款。同时,该条款也限制了协定签署方同其他国家签订自由贸易协定的权利。

[14]例如Thomas L. Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty First Century, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005。

[15]Fred Block, “Introduction,” in Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, Boston: Beacon Press, 2001, pp.xxvii-xxxi;另参见陈伟光、蔡伟宏:《逆全球化现象的政治经济学分析——基于“双向运动”理论的视角》,载《国际观察》,2017年第3期,第4—5页。

[16]Paul Hirst and Grahame Thompson, Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance, Cambridge: Polity Press, 1999; Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, New York: W. W. Norton, 2002; Dani Rodrik, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, New York: W. W. Norton, 2011.

[17]Niall Ferguson, “Sinking Globalization,” Foreign Affairs, Vol.84, No.2, 2005, pp.64-77.

[18]张宇燕等:《全球化与中国发展》,第149—151页。

[19]张宇燕等:《全球化与中国发展》,第147页。

[20]Joseph S. Nye, Jr., “Globalizations Democratic Deficit: How to Make International Institutions More Accountable,” Foreign Affairs, Vol.80, No.4, 2001, pp.2-6.

[21]Finbarr Livesey, From Global to Local: The Making of Things and the End of Globalization, New York: Pantheon Books, 2017.

[22]Walden Bello, Deglobalization: Ideas for a New Economy, London: Zed Books, 2002.

[23]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译:《马克思恩格斯选集》(第一卷),第276页。

[24]这里的“大工业”指的是“把自然力用于工业目的,采用机器生产以及实行最广泛的分工”。参见中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译:《马克思恩格斯选集》(第一卷),第113页。

[25]Sean O. Riain, “States and Markets in an Era of Globalization,” Annual Review of Sociology, Vol.26, 2000, pp.187-213.

[27]宋科、黄泽清、刘相波:《新兴市场国家对发达国家量化宽松政策的回溢效应》,载《国际金融研究》,2018年第3期,第46—56页。

[30]在余下的14家央行中,仅挪威央行利率上调50个基点,包括实行负利率政策的瑞士、丹麦、瑞典和日本4国央行在内的其他央行利率保持不变。数据来自国际清算银行政策利率统计(BIS policy rate statistics)。

[31]例如苏珊·斯特兰奇著,杨宇光等译:《国家与市场》,上海:上海人民出版社2006年版;罗伯特·吉尔平著,杨宇光等译:《国际关系政治经济学》,北京:经济科学出版社2006年版;Joseph M. Grieco and G. John Ikenberry, State Power and World Markets: The International Political Economy, New York: W. W. Norton & Company, 2002; C. Roe Goddard, Patrick Cronin and Kishore C. Dash, eds., International Political Economy: State Market Relations in a Changing Global Order, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2003。

[32]数据来自国际货币基金组织的World Economic Outlook Database,更新时间为2019年4月。

[33]张宇燕、牛贺:《特朗普的成功及其限度:兼论中美经贸关系》,载《国际经济评论》,2017年第2期,第13—14页。

[34]参见张宇燕:《利益集团与制度非中性》,载《改革》,1994年第2期,第97—106页。

[35]Peter B. Evans, et al., eds., States Versus Markets in the World System, Beverly Hills: Sage Publications, 1985.

[36]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译:《马克思恩格斯选集》(第一卷),第275—276页。

[37]Paul Hirst, Grahame Thompson and Simon Bromley, Globalization in Question, Cambridge: Polity Press, 2009.

[38] Susan Strange, The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp.3-15

[39] Jean Bodin, On Sovereignty: Four Chapters from the Six Books of the Commonwealth, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, pp.1-45.

[40]胡果·格劳秀斯著,何勤华等译:《战争与和平法》,上海:上海人民出版社2005年版。

[41] Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New York: Columbia University Press, 1995, pp.3-21.

[43]在一些情况下割裂世界市场和阻碍经济全球化有其必要性,当不同国家的经济基础和竞争条件相差较大时尤其如此。但不可否认,从经济全球化的要求来看,民族国家的行为和政策仍是最主要的客观制约因素。

[44]宋玮、杨伟国:《论欧元区财政政策与货币政策的不对称结构》,载《欧洲》,2002年第1期,第48页。

[47]Michael Spence, “The Impact of Globalization on Income and Employment: The Downside of Integrating Markets,” Foreign Affairs, Vol.90, No.4, 2011, pp.28-41.

[48]Martin Khor, Rethinking Globalization: Critical Issues and Policy Choices, London: Zed Books, 2001.

[49]曼瑟尔·奥尔森著,陈郁等译:《集体行动的逻辑》,上海:上海三联书店、上海人民出版社1996年版。

[50]张宇燕、李增刚:《国际经济政治学》,上海:上海人民出版社2008年版,第421页。

[51]Mancur Olson, Jr., Naveen Sarna and Anand V. Swamy, “Governance and Growth: A Simple Hypothesis Explaining Cross Country Differences in Productivity Growth,” Public Choice, Vol.102, No.3/4, 2000, pp.341-364.

[52]参见托马斯·皮凯蒂著,巴曙松等译:《21世纪资本论》,北京:中信出版社2014年版;Branko Milanovic, Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, Cambridge: Harvard University Press, 2016; François Bourguignon, The Globalization of Inequality, Princeton: Princeton University Press, 2017。

[54]UNCTAD, World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy, Geneva: United Nations,2017.

[55]俞可平主编:《全球化:全球治理》,北京:社会科学文献出版社2003年版;戴维·赫尔德、安东尼·麦克格鲁著,陈志刚译:《全球化与反全球化》,北京:社会科学文献出版社2004年版;徐坚:《逆全球化风潮与全球化的转型发展》,载《国际问题研究》,2017年第3期,第1—15页;陈伟光:《全球化逆动与中国的应对:基于全球化和全球治理关系的思考》,载《教学与研究》,2017年第4期,第72—82页。

文章选自《世界经济与政治》,2019年第10期