北京日报 | 中美关系是否进入“新常态”?马凯硕:老大从不会“优雅让位”

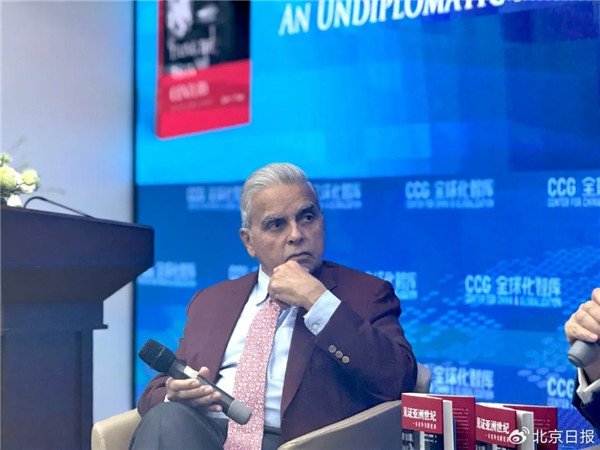

2025年11月4日针对近期中美关系出现的缓和迹象,新加坡前驻联合国代表、著名学者马凯硕11月3日在北京出席其新书发布会时,表达了审慎而悲观的看法。他认为,中美短期缓和不代表竞争终结,并明确否定了 “中美关系已进入‘新常态’并稳定” 的观点,认为当前的“平静”只是暂时的。

同时,他用详实数据,勾勒出中国、印度、东盟重塑全球经济版图的轨迹,并对全球治理体系的未来表达了审慎乐观态度。

美国的不安全感会持续上升

马凯硕从历史政治现实的角度分析指出,在过去的2000年历史中,头号强国从不会“优雅地”让位于二号强国。对美国政客而言,公开提及“美国可能成为世界第二”无异于政治自杀。

他举例说,美国前总统克林顿曾在2003年耶鲁演讲中提及这一可能性,但因政治压力从未再提,上一任总统拜登更是明确表示“不会让中国在自己任期内成为世界第一”。

马凯硕预测,中国经济增长将持续推进,其购买力平价(PPP)计算的国民生产总值(GNP)已超美国,名义GNP也在不断逼近。“随着中美经济差距缩小,美国的不安全感会持续上升,遏制中国的手段也将以各种形式加强。”

尽管对近期中美元首会晤的积极成果表示认可,甚至称 “超出预期”,但马凯硕提醒,不能将当前的缓和视为中美竞争的终结,这场博弈或将再持续10至20年。

亚洲崛起势不可挡

在阐述全球力量格局变迁时,马凯硕提出了“CIA”国家的概念(指中国、印度和东盟),并用一系列对比鲜明的数据,描绘了亚洲令人震撼的崛起图景。

先看中国。2000年,欧盟的GDP是中国的8倍;如今两者体量基本相当;预计到2050年,中国的GDP将是欧盟的2倍。制造业领域,2000年中国仅占全球制造业份额的5%,预计到2030年这一比例将飙升至45%。

马凯硕认为,这一成就的背后,是中国的创新能力、纪律性、规划能力与勤奋精神共同作用的结果。

此外,马凯硕说,中美实力平衡也在发生变化。过去25年只有美国能向中国施压,如今中国已具备对美施加影响力的能力,比如在稀土问题上。

再看印度。印度曾是英国的殖民地,拿它与英国对比很有参考意义。2000年时,英国经济规模几乎是印度的4倍;但如今,印度经济规模已超过英国;到2050年,印度经济规模将是英国的4倍——这同样是重大的格局转变。

最后看东盟。与日本比较来看,2000年时,日本是世界第二大经济体,体量庞大。当时,日本经济规模是东盟的8倍;如今,日本经济规模仅为东盟的1.2到1.3倍;到2030年,东盟经济规模将超过日本。

马凯硕将这一系列巨变称为“结构性转变”,其规模在历史上实属罕见,堪比工业革命时期欧洲的腾飞,“未来的历史学家定会为之惊叹!”

国际秩序受挑战,但全球治理需求仍在

在谈及全球治理体系时,马凯硕表示,自2001年“9·11”事件后,美国主导的战后国际规则秩序受到了严峻挑战。然而,令他感到“惊讶”的是,这一体系并未崩溃。

他以“特朗普2.0”以来对中国及全球加征关税为例指出,“在过去,美国带头,许多国家会跟随。”但这一次,在192个其他国家中,“没有一个国家效仿美国” 提高关税。相反,它们都坚持WTO规则。印尼甚至在事后迅速与谈判了十多年的欧盟完成了自贸协定。

“这表明世界大多数国家仍然希望维护现有的规则秩序,以求得稳定和发展。”马凯硕指出,在这个“全球治理需求上升,而供给却在下降”的关键时刻,他特别赞赏中国提出全球治理倡议的时机“再好不过了”。

“因此,在一个本应对规则秩序感到悲观的时刻,我实际上并不完全悲观。我看到许多迹象表明,世界其他国家将联合起来保护这些机构。”马凯硕总结道,尽管面临挑战,但对稳定与规则的共同需求,仍是世界运转的底层逻辑。

文章选自北京日报,2025年11月4日