-

于勇:“五个转向”,推动钢铁工业实现高质量发展

理事简介于勇,全球化智库(CCG)副主席,河钢集团党委书记、董事长。——从“数量增长”转向“质量提升”——从“规模扩张”转向“结构升级”——从“要素驱动”转向“创新驱动”——从“节能减排”转向“绿色制造”——从“立足国内”转向“全球布局” 中国钢铁工业协会会长、河钢集团党委书记、董事长于勇在《中国冶金报》5月30日头版头条发表署名文章,阐述对钢铁行业如何抓住新时代发展的重要机遇,实现高质量发展的思考—— “五个转向”推动钢铁工业实现高质量发展 知所从来,思所将往。掌握工作主动权,首要任务在于看大势,站在更长的历史周期和更广阔的经济领域,把握不同发展阶段的属性,正确判断经济发展从哪里来、向哪里去。“由高速增长阶段转向高质量发展阶段”,是以习近平同志为核心的党中央对中国经济历史新方位做出的科学判断。改革开放40年来,中国钢铁工业实现了快速赶超,拥有了世界上最好的装备、工艺和技术,拥有了世界上最庞大、最职业的产业工人和全新的绿色制造理念,有力推动了我国工业化和现代化进程,极大增强了我们在全球任何一个区域与任何一家企业竞争的自信,这是值得我们这一代钢铁人自豪的。 进入新时代,随着支撑我国经济高速增长的要素发生深刻变化,中国经济进入了一个从高速增长阶段转向高质量发展阶段的历史性“窗口期”。这迫切要求钢铁行业把握宏观经济领域发生根本转变的深刻内涵,把高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、选择发展路径、实施发展举措的根本要求,把握好“五个转向”,推动钢铁工业实现高质量发展。 从“数量增长”转向“质量提升” 经济走上高质量发展的转向期,最大特点是数量速度要“下台阶”、质量效益要“上台阶”。“凡属过往,皆为序章。”改革开放后的中国经济是从短缺经济起步的,经济发展的主要任务就是填补“数量缺口”。钢铁工业作为基础产业,伴随国民经济的快速发展,提供了国家经济发展所需的绝大部分钢铁材料,有效支撑了下游用钢行业和国民经济的平稳健康发展。 但我们也要看到,随着新时代的到来,产业迈向中高端对钢铁工业有效供给水平提高的迫切需求,不再是“量大面广”的同质化产品,而是满足个性化、差异化需求为主,主要任务是填补“质量缺口”,增强发展的质量优势,创新提高产品和服务质量,形成一批具有国际竞争力的高质量品牌企业和产品———这既是钢铁工业作为国之基石,支撑国民经济转向高质量发展的使命与担当,也是抓住这一历史“窗口期”,构建比较优势、再造发展动力、提升行业发展质量和效益的新一轮机遇。 党的十八大以来,河钢深化供给侧结构性改革,坚定走产品高端化路线,以客户结构的优化推动产品升级,实现了品种结构的快速提升和效益空间的强力释放,找到了河钢高质量发展的“路径自信”。以产品升级和结构调整为例,2014年至今年第一季度,河钢高技术含量、高附加值品种钢比例从29%提升到70%,成为河钢历史上品种结构提升速度最快、幅度最大的时期。河钢已经成为国内最大的家电板和第二大汽车用钢供应商,实现了“整车造”和知名家电品牌全覆盖。 从“规模扩张”转向“结构升级” “一个时代有一个时代的主题,一代人有一代人的使命。”必须看到,传统制造业大干快上的规模扩张时代已经画上了休止符,未来产业发展将是产业价值链和产品附加值的提升。新形势下,市场、企业、客户之间所有的关系都在发生深刻变革,唯有主动适应变化尤其是需求结构的变化,改变传统发展方式和商业模式,才是实现企业高质量发展的根本路径。 未来,在钢铁业庞大的流程中,产品本身只是一个末端价值链,流程各道工序、各个中间环节都将成为创效链。河钢将持续推动“两个结构”向产业中高端进阶,加强与高端客户的战略合作,在进入高端领域、参与重大工程中锻造品牌实力;同时抓住我国正处在向工业化后期过渡这一关键的历史机遇期,深度嵌入下游及新兴产业,建立跨界材料方案研发机制,打造先发品牌优势,快速推进转型升级,加速向钢铁材料解决方案和综合服务商转变,实现从“跟跑”向“领跑”的跨越。 从“要素驱动”转向“创新驱动” “处大事贵乎明而能断,临大势贵乎顺而有为。”推动经济发展的“三大变革”,从根本上就是要突破创新能力的“瓶颈”,提高全要素生产率。高质量发展时代的到来,倒逼企业把更多的精力从“增量”向“提质”转移,客观上为实现“质的飞跃”创造了前提。将最优良的资源配置到产线上,把企业多年来积累的技术、人才、创新能力、改革以及管理能力进行总释放,这本身就是一种全要素的总动员,对资源重新配置、流程管理梳理再造是一种极强的推动。以河钢为例,十八大以来,围绕“市场”和“产品”这两个关键词,河钢推行了一系列管理体制机制变革,营造出了全员关注市场、关注用户的氛围,更以客户结构的调整直接带动了产品结构的优化。在党的十九大报告中被点赞的国产大飞机C919、神舟载人飞船、“嫦娥”探月工程、“中国天眼”射电望远镜等诸多重大科技成果以及国内外重大工程上,河钢产品得到广泛应用。 产品实力和品牌影响力的快速进步,依托的是河钢技术创新实力的迅速提升。而这种提升,得益于汇聚全球技术创新要素,与中科院、东北大学、昆士兰大学等国内外一流科研院所和西门子等高端用户广泛开展创新合作、持续打造的全球技术研发平台。“十三五”期间,河钢承担和参与了15个国家重点科技专项项目,参与国家重大需求和共性关键技术研究的能力显著提升。从“节能减排”转向“绿色制造” 生态文明源于对发展的反思,也是对发展的提升、对工业文明的超越。正是从文明进步的新高度重新审视中国的发展,我们党把生态文明建设纳入了中国特色社会主义“五位一体”布局。对钢铁行业来讲,首先就是要深刻思考资源-能源约束、环境-生态约束等带来的挑战这一战略性命题,通过供给侧结构性改革,解决更为高远的迈向绿色化、智能化等的深层次命题。 “常制不可以待变化,一途不可以应无方。”唯有顺应时代潮流,才能找到自己的发展之路。宏观上讲,钢铁行业迫切需要树立全局观念,加强政策支持和引导,通过总量调整、工艺升级等措施来解决区域环境容量不平衡、区域产业发展不平衡等问题,推动产业布局结构调整;微观方面,需要集中力量攻克一批关键共性技术难题,开发更高强度、更好性能、更长寿命的高效绿色钢材产品,全面构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式,体现出钢铁工业的绿色低碳价值。应当说,随着自然环境约束的收紧和社会对环境认知的加深,实施绿色制造,生产绿色产品,实现绿色发展,已经成为钢铁行业实现高质量发展的核心要义。从“立足国内”转向“全球布局” 当前,国际经济合作和竞争局面正发生的深刻变化与我国经济发展的阶段性转换相互叠加。我们须加快形成国际经济合作和竞争新优势,在风云激荡的国际竞争中赢得主动。钢铁产业是全球性配置资源的产业,经过改革开放40年的快速发展,已经成为我国最成熟的基础产业之一,也是全球最具竞争力的基础产业之一,中国钢铁早已深深打上了全球资源要素互补和产业链协同的烙印。随着中国经济结构的深度调整和世界钢铁产业发展格局的不断变化,快速发展的中国钢铁产业迫切需要新的发展空间;同时,中国钢铁企业也需要在国际化进程中,借鉴世界先进的经营理念和商业模式,完善提升我们的体制机制和管理水平。 作为“一带一路”倡议最坚定的支持者和最大受益者之一,2018年,河钢将依托已经初步形成的全球营销服务和投融资平台、全球钢铁材料制造平台、全球技术研发平台,持续提升国际化发展质量,推动前沿技术研究和科研成果转化,把“大有可为”的利好环境变成“大有作为”的发展平台,在擘画新的发展蓝图中砥砺前行。 “不善驭者畏如虎,善于驭者驾如龙。”增强发展质量优势、形成新的具有战略制高性发展模式的“机遇窗口”已经打开,钢铁工业蕴藏的所有潜力活力,都需要以深化供给侧结构性改革为引擎激发出来。迈向新的阶段不可逆,紧迫发展任务不能等,当前最需要的“有为”,就是撸起袖子加油干。对钢铁行业来说,就是要加快实现“从要素驱动、投资规模驱动发展,向以创新驱动、全要素总动员发展转变”,扩大有效供给和中高端供给,实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。文章选自河钢集团,2018年6月1日

2018年6月6日 -

【Global Times】Trade consultations make positive, concrete progress

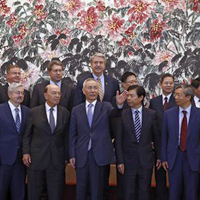

Trump’s capricious attitude still arouses concernChinese Vice Premier Liu He (center) chats with US Commerce Secretary Wilbur Ross (center left) during a photo op after their meeting at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing on Sunday. Photo: AFPChina and the US delegations made specific progress on Sunday in sectors including agriculture and energy, and toward implementation of their previously agreed consensus in Washington.Details will be confirmed later by both sides as the delegations concluded a third round of trade talks in Beijing on Sunday following Washington two weeks ago and Beijing in early May. Led by US Secretary of Commerce Wilbur Ross, the US delegates met for two days with the Chinese side led by Vice Premier Liu He."To implement the consensus reached in Washington, the two sides have had good communication in various areas such as agriculture and energy, and have made positive and concrete progress while relevant details have yet to be confirmed by both sides," the statement said.All the economic and trade achievements negotiated by the two parties will not take effect if the US still goes ahead and introduces tariffs, according to a statement released by the Chinese side on Sunday, the Xinhua News Agency reported."All the trade achievements between China and the US should be on the premise that the two countries will not launch a trade war," the China statement said.China’s bottom line was to avoid a trade war and it was also the precondition for realizing the achievements of trade talks, Bai Ming, deputy director of the Beijing-based international market research institute at the Ministry of Commerce, told the Global Times on Sunday. "China’s statement is targeting Trump’s capricious attitude toward bilateral trade disputes, which has aroused much concern," Bai said.The US will impose a 25 percent tariff on $50 billion worth of goods from China containing industrially significant technology, including those related to the Made in China 2025 program, according to a statement issued by the US government on May 29 just before Ross’ China journey. The final list of imports will be announced by June 15, the statement said.Separately, by June 30, the US will issue its proposed restrictions on investment related to Chinese institutions and companies seeking to acquire American technology, the White House said.The weekend talks may have marked a step forward, but the face-off, contrary to the Washington consensus reached on May 15-19, shows there is a way to go for both nations, Bai said.Both sides communicated well on the implementation of the Washington consensus when Liu led a delegation to Washington for economic and trade consultations with the US side, Xinhua reported.During the Washington talks, China and the US issued a joint statement on May 19, vowing not to launch a trade war against each other.According to the statement released on Sunday, China agreed to increase imports from other countries, including the US, so as to meet the consumption needs of the Chinese people and propel high-quality economic development.Consensus was most likely to be reached first in agriculture and energy, Bai said, as China, the world’s largest consumption market, relies on imports in these sectors. The US is aiming for a $375 billion reduction in its trade deficit with China.China was sticking to its development path by expanding domestic demand, increasing imports and attaching importance to trade negotiations with the world’s largest economy, said Huo Jianguo, a senior research fellow at the Center for China and Globalization (CCG) in Beijing.But risks and challenges remain for China, Huo told the Global Times on Sunday. "For example, the US side might not repeal the announced tariff and investment restriction plan when Ross returns to the country or it might pursue more offers from China." That was why no concrete agreement was disclosed when the Beijing talks concluded Sunday, Huo believed."The US has time to consider whether to accept the negotiation results, but Ross seems satisfied with the result, revealing a positive attitude," Huo said.The meetings so far "have been friendly and frank, and covered some useful topics about specific export items," Reuters quoted Ross as saying on Sunday.From Global Times,2018-6-3

2018年6月6日 -

【一虎一席谈】人才争夺战 谁是最后的赢家

人才争夺“人才争夺战”,招贤政策哪城强?“抢人”门槛为何一降再降?【视频在线】全球化智库(CCG)副主任高志凯做客《一虎一席谈》,与主持人胡一虎及在场嘉宾,进行了一场精彩的思想交锋。文章选自一虎一席谈,2018年6月2日

2018年6月5日 -

王辉耀:国际人才引进亟须提升服务效益

王辉耀全球化智库(CCG)主任 今年是中国改革开放40周年,改革开放取得了巨大成功,我们仍在探求未来发展之路,而人才的发展是其中的一个重点。近期,国内多个城市展开如火如荼的“人才争夺战”,而国家之间的“人才争夺战”早已开始,许多国家对引进国际人才高度重视。我们都知道“钱学森一个人能顶五个师”的说法,世界上很多国家都设立有寻求国际人才的专门机构,如“联系新加坡”“德国学者组织”“海外印度人事务部”等。美国、德国、新加坡、印度、日本、韩国等国家在寻求人才方面的做法格外突出,诸多行之有效的举措也支持了这些国家的经济快速发展。 虽然起步较晚,中国也逐渐加入国际人才的争夺之中。2000年以来,一些中央直属企业的高管职位开始尝试面向海内外公开招聘。2008年我国启动了“千人计划”,截至目前,该计划已分12批引进6000余名高层次学科带头人、产业带头人和创新创业人才,对我国经济社会发展起到了重要的推动作用。 当前,中国引进国际人才在质量和数量上还有很大的提升空间,需要结合新的情况逐步调整国家人才计划。近日,美国众议院通过一项修正案指出,如果学者个人参加中国、伊朗、朝鲜或俄罗斯的人才计划,他们可能无法获得国防部的教育或学术培训以及研究经费,中国的“千人计划”被修正案的提出者、众议员迈克·加拉赫(Mike Gallagher)拿来做了例子。无论这一修正案最终会不会被通过,都说明我国的“千人计划”已经产生了足够的影响力,引起了有关国家的密切关注。另一方面也表明,中国引进国际人才的工作将面临更多的严峻挑战。 我国的国际人才战略取得了一些突出的成绩,但也有一些地方和环节需要再完善。以“千人计划”为例,该项目没有专门针对55岁以上的资深海外人才的计划,人才的长期留存、承诺落实情况等也有很大的改进空间。此外,高额的个人所得税等也是国际人才引进的一大阻碍,相比韩国36%、日本37%和新加坡22%的最高税率,中国45%的最高税率,一定程度上降低了中国引进国际人才工作的竞争力。 吸引海外高层次人才,打赢国家间的“人才争夺战”,前期把国际人才引进来很重要,后期让这些人才真正用得上和留下来同样重要。这就需要了解国际人才运行的规律和国际惯例,及时把握和调整国家的人才政策。 我国人才引进前期工作需要更高层面的统筹。国际高层次人才引进工作不仅需要国家的政策支持,还需要各部门积极协调。目前“千人计划”由海外高层次人才引进工作小组组织领导、统筹协调,并由中央组织部、人社部、教育部等多个部门组成,而吸引国际高层次人才,需要更专业、更集中的部门在全球搜索、关注、接触、挖取人才。在此过程中要努力解除人才的后顾之忧,人才来华后的配套服务工作需要进行专业化操作,这些都需要更高层级的部门来进行高度统筹。 同时,引进高层次资深国际人才应当进一步放宽门槛。目前“千人计划”有年龄不超过55岁的限制,且没有专门针对55岁以上资深海外人才的计划。我国上世纪八九十年代出国的大批优秀高精尖留学人员,一些留在海外并取得了重要成就,他们大多超过了55岁,希望回国发挥作用,但在年龄问题上受到政策限制。为此,应当加大吸引海外顶尖人才的回流力度,出台“资深人才计划”,吸引55岁以上资深海外人才来华。 对国际人才的后期服务工作也十分重要。充分的研究经费、有国际竞争力的收入和权益、充分的研究自由,是发挥人才作用和留住人才的关键。引进国际人才只是开始,把高层次国际人才留在中国,才是打赢国家间“人才争夺战”的关键。美国对他国人才引进计划的“反击”也提醒我们,要注意国际人才所在国的背景和对人才流动的规定,提前做好预案,如提前了解所在国的人才流动政策,对“千人计划”专家因无法申请到所在国的经费而给予一定的补偿等。 全球化时代,全球化人才市场对国际人才有其“全球定价”,特殊人才需要特殊待遇。对于一些国内紧缺、社会发展急需的国际人才,引入时要采取灵活的薪金制度,可以考虑以高出国际同行水平的薪酬待遇,以聘任制进行专才专用。国际人才引进之后,要兑现引进人才的政策和承诺,还要解决包括归国华人在内的海外专家在国内的退休待遇问题,建立外籍人才社会保险机制。文章选自《北京青年报》,2018年6月3日

2018年6月5日 -

朱民:八条具体措施建言中国金融市场再开放

专家简介朱民,全球化智库(CCG)学术委员会专家,清华大学国家金融研究院院长。导 读“相对于庞大的资本体量,中国金融市场的开放程度、国际化程度与之并不匹配,远远不能满足目前我们资本市场的要求。” 近日,中国金融四十人论坛(C40)学术顾问、浦山奖学术委员、清华大学国家金融研究院院长朱民在PSF-PIIE中美经济学家学术交流会之主题晚餐会上说。此次晚餐会主题为“新时代:金融开放的机遇与挑战”,由上海浦山新金融发展基金会(PSF)和美国彼得森国际经济研究所(PIIE)联合举办。此次活动还是CF40和PIIE联合主办的第七届“CF40-PIIE中美经济学家学术交流活动”的系列活动之一。朱民在此次晚餐会上发表演讲时指出,就银行业而言,2007年外资银行占中国银行业资产比重达到最高,为2.36%,2016年这一比例下降至1.26%。“很明显,这个数据是不理想的,因为中国在开放的同时,在准入、股权、产品、范围、监管等方面,还是设置了很多条款,所以我们需要进一步加大对外开放。”他说。他还提到,当前中国债务率已经达到220%,超过国际上200%的警戒线,但朱民认为,中国并不会发生金融危机,主要原因有结构、资源配置和流动性支持等等一系列问题。但是,“债务高、资源效率低却是一个不能不引起注意的问题。”他说,与十几年前相比,贷款的效率降低了75%以上。效率低表明市场竞争、市场结构和市场制度不完善。如何改变这种效率低的情况,在朱民看来,可以通过金融再开放促进竞争,更好地利用国际资源,确保金融结构能够满足未来发展的需要,提高金融效率,防范金融风险。中国金融业如何再改革、再开放?朱民认为,主要措施可以总结为八点: 第一,开放金融市场准入,这是基本问题。将证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司的外资持股比例上限放宽至51%,三年后不再设限。第二,广泛开放金融业务。鼓励在信托、金融租赁、汽车金融、货币经纪、消费金融等银行业金融领域引入外资。第三,金融服务开放。第四,资本市场开放。争取年内开通“沪伦通”。第五,银保监会推出最新开放政策,推动外资投资便利化。第六,证监会发布《外商投资证券公司管理办法》,允许外资控股合资证券公司,逐步放开合资证券公司业务范围,统一外资持有上市和非上市两类证券公司股权的比例,完善境外股东条件,明确境内股东的实际控制人身份变更导致内资证券公司性质变更相关政策。第七,要建立现代化金融监管体系。最后,建立健康、有效、稳健的金融市场体系。实际上,这些措施也在不断落实推进过程中,根据4月中旬CF40学术顾问、中国人民银行行长易纲在博鳌亚洲论坛上的发言,今年内将落实11项金融开放的具体措施。 此外,在PSF-PIIE中美经济学家学术交流会之主题晚餐会上, PIIE安东尼·所罗门高级研究员Nicholas Lardy也发表了主题演讲,我们后续将发布其演讲内容,敬请期待。中国金融市场再开放:国内市场国际化金融再开放的核心理念是,打造一个与国际接轨的国际化中国金融市场。中国金融市场国际化,是中国金融再开放的目标。四十年来我国金融业的发展中国金融业在过去四十年的改革开放中取得了了不起的成绩。第一,银行业的发展。1996年,按资产排名的全球前20大银行中,中国只有工商银行一家银行入选。从利润来看,1996年最赚钱的前20家大银行中,中国只有中国银行一家银行入选;2016年,最赚钱的前20家大银行中,中国有9家大型银行入选,中国工商银行排名第一,成为全球最赚钱的银行。第二,资本市场的发展。1993年,中国的资本市场占全球资本市场的比重基本为零。15年前,债券市场占比基本为零。目前,中国的资本市场占全球资本市场的11.3%,成为了全球第二大股票市场,仅次于美国和日本的第三大债券市场、第三大保险市场。2011年,中国的上市公司市值占GDP的比率为45%,2016年上升至65%,提高了20个百分点。虽然这一水平仍低于全球平均水平,且明显落后于日本、美国,甚至远落后于韩国,但是增速很快。国际化程度滞后,债务水平高但是,相对于庞大的资本体量来说,中国的金融市场的开放程度、国际化程度与之并不匹配,远远不能满足目前我们资本市场的要求。第一,外资在中国的发展。就银行业而言,即使是最高点2007年,外资银行占中国银行业资产比重也仅为2.36%,2016年这一比例下降至1.26%。2016年QFII持股数量占A股比重仅为1.15%。2017年,境外机构在国债和金融债市场占比是2.44%。只有保险业,外资保险在中国保险业中的占比稍高一些,最高点是2015年的数据,6.9%,2016年降到6.1%。很明显,这个数据是不理想的,因为中国在开放的同时,在准入、股权、产品、范围、监管等方面,还是设置了很多条款,所以我们需要进一步加大对外开放。第二,中国的债务水平总体偏高。国际经验告诉我们,高债务水平可能导致金融风险。日本、泰国、美国、西班牙,分别在债务达到220%、180%、180%、120%时发生了金融危机。200%的债务线是一个国际警戒线。中国现在超过了200%,但是我不认为中国会出现金融危机,因为这有结构问题、资源配置问题和流动性支持等等一系列问题,但是债务高、资源效率低却是一个不能不引起注意的问题。十几年前,1块钱人民币的贷款可以生产1块钱新增GDP,但今天要4块钱的贷款才能增加1块钱的新增GDP,贷款的效率降低了75%以上。同时,中国的经济增长对贷款的依存度还在上升。效率低表明市场竞争、市场结构和市场制度不完善。此外,中国还有世界最高的储蓄率,如何配置高达46%的储蓄率,也是我们面临的挑战。同时,一个重要变化是中国经济进入了新时代,经济结构调整初见成效,人均收入上升,服务业上升制造业下降,金融业如何服务新时代经济发展也是我们面临的挑战。中国金融再开放的具体措施在新的时代背景下,中国的金融业需要新改革、再开放。第一,开放金融市场准入,这是基本问题。将证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司的外资持股比例上限放宽至51%,三年后不再设限。第二,广泛开放金融业务。鼓励在信托、金融租赁、汽车金融、货币经纪、消费金融等银行业金融领域引入外资。大幅度扩大外资银行业务范围。不再对合资证券公司的业务范围单独设限,内外资一致。允许符合条件的外国投资者来华经营保险代理业务和保险公估业务。放开外资保险经纪公司经营范围,与中资机构一致。第三,金融服务开放。放开银行卡清算机构和非银行支付机构的市场准入限制。放宽外资金融服务公司开展信用评级服务的限制。对外商投资征信机构实行国民待遇。第四,资本市场开放。争取年内开通“沪伦通”。完善内地与香港两地股票市场互联互通机制,从5月1日起把互联互通每日额度扩大四倍,即沪股通及深股通每日额度从130亿调整为520亿元人民币,港股通每日额度从105亿调整为420亿元人民币。第五,银保监会推出最新开放政策,推动外资投资便利化。我们放开金融市场,放宽外资机构设立条件、扩大外资机构业务范围、优化外资机构监管规则,让中资金融机构与外资金融机构公平竞争,这一点很重要。我们还要应该看一下金融开放后中国金融市场的增长和结构变化情况。通过比较数据可以看出中国的金融市场依然是银行业为支撑的。第六,证监会发布《外商投资证券公司管理办法》,允许外资控股合资证券公司,逐步放开合资证券公司业务范围,统一外资持有上市和非上市两类证券公司股权的比例,完善境外股东条件,明确境内股东的实际控制人身份变更导致内资证券公司性质变更相关政策。第七,中国要建立现代化金融监管体系。措施包括加强国务院金融稳定发展委员会的统筹协调作用;加强宏观审慎监督和金融监管双重监管;建立金融机构风险预警和危机处理系统,实现风险监管的定量化和程序化;完善监管法律体系。最后,建立健康、有效、稳健的金融市场体系。推进市场化资源配置、丰富资本市场层次、进一步推进金融业双向开放、完善金融监管。总结来说,经过四十年的开放,中国金融业强劲增长,中国需要进一步扩大金融开放,进一步扩大金融开放是中国经济进入新时代的新金融要求。通过金融再开放,可以促进竞争,更好地利用国际资源,确保金融结构能够满足未来发展的需要,提高金融效率,防范金融风险,创立中国特色金融模式。文章选自中国金融四十人论坛,2018年5月22日

2018年6月4日 -

【中国经济导报】问计人才争夺战:为流动松绑让企业主导

当有着河北燕郊户口的小赵还在和媳妇儿犹豫“要不要去天津落户”的时候,来自河北张家口的小郭已经基本走完在天津落户的程序了。5月16日中午,天津市宣布“海河英才”行动计划,其中最引人注目的是放宽了落户的条件,在天津无工作、无房、无社保、年龄不超过40周岁的全日制高校本科毕业生可直接落户,可谓是再创落户门槛新低,这也掀起了近期各地人才之争的一个新高潮。 不过,在天津的人才政策发布后不到24小时,17日早上,30万人下载并登陆“天津公安”手机APP申请办理落户,一度造成网络受理通道瘫痪。由此,在政策发布的短短4天时间内,天津人才新政经历了4次微调:从几乎是“零门槛”的网络申请,到要求先调入档案才可办理准迁证,再到外省市有工作单位的人员不能申报落户,最后到严格实行先落档后落户的规定。 今年以来,此起彼伏的人才之争为何如此白热化?为了吸引人才,相关政策福利真的可以“无底线”吗?天津人才新政特别在哪? 申请通道因流量太大而崩溃,天津的人才新政哪来如此大的吸引力?中国经济导报记者了解到,天津市“海河英才”行动计划共有8项,其中第7项落户政策被人们视为是最具吸引力的条件,明确了学历型、资格型、技能型、创业型、急需型五类人才落户的具体条件和办理流程。“对普通高校毕业的学历型人才落户,全日制本科一般不超过40周岁,硕士一般不超过45周岁,博士不受年龄限制,可直接落户。”这样的条件,在小郭看来,与各地人才新政相比已是很宽松了。 1989年出生的小郭接受中国经济导报记者采访时讲述,她是本科毕业,此前在张家口从事会计工作,爱人在北京做实验室设计。近年生完孩子后她从张家口辞职带着孩子来京与爱人生活。“我就是落户政策中说的学历型‘三无’人员,因为孩子还小,所以来京后一直没找工作。”小郭口中所说的“三无”,即指天津人才新政中提出的在天津无工作、无房、无社保的申请人,只要年龄不超过40周岁的全日制高校本科毕业生都可申请在津落户。 “我们是21日才知道天津人才新政的。”小郭现在想起落户天津的过程还有些回不过神来,“那几天节奏很快,和家人商量决定后,当晚网上申请,22日晚上通过,23日一早我们夫妻俩出发前往天津。”小郭向中国经济导报记者介绍,当天北方人才市场早上开始办公后,现场人员流动较快,办事效率也很高,商调函很快就拿到了。“因为政策出台后不断有新的调整,我们担心今后政策还会生变,所以上午拿到商调函后迅速返回张家口,随即又在当天夜里12点左右回到天津。”小郭说道,“存档是最费时间的,我们通宵排了一夜队,24日下午才完成存档,随后提交了落户资料,将户口落在了北方人才市场集体户上。”她坦言,虽然爱人在京工作,但没有北京户口,落户天津,看中的是环京但房价低于北京、半小时通勤,以及将来孩子上学等问题。 事实上,在天津之前,抢人的“战火”已经烽烟四起了。在上海,对宇宙起源与天体观测、光子科学与技术等13个领域的高端人才及其家属、核心团队成员及其家属,可以直接办理上海户籍。广州市对新引进的广州市金融领军人才、广州市金融高级管理人才和广州市金融高级专业人才,经评定后分别给与100万元、50万元和30万元的一次性安家补贴。武汉市推出大学生购房“打八折”的政策,并率先出台了大学毕业生指导性最低年薪标准:专科毕业生4万元,本科毕业生5万元,硕士毕业生6万元,博士毕业生8万元。西安在校大学生仅凭学生证和身份证即可完成在线落户。 中国宏观经济研究院社会政策研究室主任张本波接受中国经济导报记者采访时表示,这次各地吸引人才政策的特点突出表现在:力度大,户口、住房、补贴等优惠程度前所未有;覆盖面广,对大专以上人才开放,即相当于对绝大多数年轻劳动力开放;城市层级高,不仅有多数大家耳熟能详的各地区中心城市,而且直辖市天津也加入其中。为何此轮人才争夺如此激烈? 其实,在“海河英才”之前,天津也已出台过相关的人才政策福利,包括落户、就业、住房、子女入学、科研经费等方面,甚至对领军人才每人一次性补助30万元,高级人才每人一次性补助20万元。除了天津,我国其他城市也均不是第一次出台吸引人才的政策。不过,人们的直观感受是这一轮的人才之争更加“来势汹汹”。为何各地此轮对人才的争夺发展到如此白热化的地步? “人才之争的白热化,反映的是各城市在创新发展路上的抢位之争。掌握了人才,就掌握了领先发展的主动权。这也是各地政府竞相出台人才引进政策的主要原因。”张本波分析说,目前,我国正处于向高质量发展转型的关键期,“发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力”。对此,国家发展改革委城市发展中心学术委秘书长冯奎表示赞同。同时,他接受中国经济导报记者采访时强调:“总体来看,抢人是一种进步现象,但需引导好,使它朝着积极的方向发展。” 由于人才落户的门槛降低,也不乏个别乱象冒出头来。这里落户却仍在别地工作,户口来了人却没来又或留不住人的情况成为新的隐忧,天津市场上还出现了一些帮助不符合条件的人代办落户的中介。也正因如此,天津市及时对出台的人才新政“打了补丁”,但尽管如此,这种现象恐怕很难完全杜绝。 小郭向中国经济导报记者表示,她在天津落户很大程度是为孩子将来上学未雨绸缪,有这样想法的人还有很多。“短期我们还会留在北京,可能等孩子到了上学年龄再考虑去天津找工作。”小郭说,在北方人才市场附近,已经出现很多推销房产的销售人员。中国经济导报记者注意到,链家数据显示,2018年5月19日,天津市新增客3624人,带看量达11202次。 随着越来越多的人落户天津,将会对当地房地产销售产生一定拉动作用。以西安为例,人才落户使西安房地产市场销售取得大幅增长,根据非官方市场数据,西安2月房地产销量同比增长32%。不过,也有人担心,一些地方会以抢人之名行去房产库存之实。有数据显示,同样参与人才之争的成都,2017年二手房价格上涨超过70%。 对此,冯奎表示,由“人才之争”引发的一些混乱迹象,主要是因一些城市缺乏人才引进与培育的战略规划,属于跟风抢人。多数城市都在抢“高大上”的各类顶尖人才,却忽略了人才是一个综合性生态系统。抢来新人才忽略已有人才、将抢人作为解决房产库存的手段等现象均需警惕。“各地对人才的争夺只是一种过渡现象,从人口与人才这一角度来看,政府职能转变仍未到位,城市的治理体系正在形成过程中。”冯奎如是说。人才吸引政策“无底线”真的好吗? 冯奎分析,各地的人才争夺还将持续一段时间,随后进入各个城市常态化地进行人才、人口争夺的阶段。因此,“无底线”的人才吸引政策肯定不可取。他表示,地方在制定人才政策时,应考虑人才引进政策的程序是否合规、相关福利是否兼顾了新老市民的公平、人才引进的条件能否兑现、人才战略能否密切结合地方发展实际等问题。 拥有材料专业硕士学位的丽丽已经在天津生活了6、7年了,目前是一家保险公司的客户经理。对于天津的人才新政,她表示有种失落感。“自己的条件也不差,但不如我的新进市民待遇却要好很多。”丽丽向中国经济导报记者感慨,将来孩子上学的竞争也更加激烈了。 张本波表示,在实现城镇常住人口的市民化之前,高福利吸引人才的政策有失公平。公共财政投入,应优先解决已经在当地实现稳定工作、生活的外来人口的落户问题;在保障基本公共服务的基础上,可考虑出台对重点人群的优惠政策,但应避免造成当地居民与引进人口间较大的福利差距。“在人才引进上,政策的重点不应只是送钱,更应该为人才流动松绑、创造有利于人才发挥作用的市场环境。应防范单纯为了抢人而缺乏后期配套政策,不仅浪费公共资源,也是对人才的浪费。”张本波表示,希望当前的人才争夺,能自觉转化为常住人口市民化的努力,进而促进人口的自由流动,也为人才的流动打下基础。 此外,张本波还表示,应让企业在人才引进中发挥更主要的作用。全球化智库(CCG)副主任、秘书长苗绿接受中国经济导报记者采访时也表示,美国西部的湾区有很好的人才聚集效应。“但他们对人才的吸引并非通过政府来调节,而是通过地区自身产业的聚集所致。”她强调说。 冯奎建议,从长远考虑,各个城市还需建立科学的人才、人口规划,要靠发展的潜力、活力、实力来吸引人才与人口。这样一个变化的过程,也是每个城市真正做到“以人为本”,重新确立城市发展模式的过程。应警惕有些地方只追求冲动效应,只注重政策的短期效果,这将使这些城市未来的发展受损。 落户天津后,小郭期待天津能有更好的发展,这同样也是地方吸引人才的初衷所在。文章选自《中国经济导报》,2018年5月31日

2018年6月4日 -

[Global Times] Returning students main driving force of high-tech development

China welcomes the largest ever influx of overseas returnees, who have been the main driving force behind the country’s globalization and technological development after the start of reform and opening-up.Over 40 years, these foreign-educated Chinese students have played a leading role in a variety of fields, and used their international training and expertise to propel the development of domestic industries, Wang Huiyao, founder and president of the Center for China and Globalization (CCG), said at a Tuesday forum in Beijing. Attended by 300 officials and representatives from institutions and companies, the forum discussed the overseas returnees’ contributions to China’s development over the past four decades.Wang said 81 percent of academicians at the Chinese Academy of Sciences studied overseas, and that a growing number of foreign-educated students have begun to take on greater responsibilities in government agencies.Between 1978 and 2017, 83.73 percent of overseas Chinese students, or 3.13 million, returned home after having completed their studies, the Ministry of Education said. In 2017 alone, the number of returning students reached 480,900, up 11.19 percent from 2016, the State Council, China’s cabinet, said in April.It said there are 351 entrepreneurial parks nationwide, home to more than 23,000 companies which attracted 86,000 returning students.Now is the best time for overseas returnees to start businesses and contribute to China’s development, as the country embraces the rapidly-growing innovation and high-tech industry, Xiong Xiaoge, chairman and founding partner of IDG Capital, said at the forum.A report released by CCG in 2017 said that most overseas Chinese talent end up working in industries such as IT and communication, and internet companies.Xiong noted that the China-proposed Belt and Road initiative and the country’s free trade zones are also searching for people with an overseas education background.The CCG survey showed that the top three advantages of overseas-educated graduates are their international perspective, foreign language ability and cross-cultural communication skills. Attractive policiesThe Chinese government has rolled out many preferential policies to attract overseas Chinese students.Favorable policies encourage entrepreneurship, including intellectual property-backed loans for start-up financing, a simpler process for registering trademarks, optimized application procedures for exports and support for the commercialization of R&D findings, the State Council said in April.Since the launch of the reform and opening-up, students who studied abroad also managed to provide a bridge between China and the outside world, playing a greater role in spreading Chinese culture, which profoundly promotes China’s soft power internationally, said Wan Lijun, chairman of All-China Federation of Returned Overseas Chinese. Guan Xiaoxi, a student who returned to China in 2015 after two years’ study of culinary arts and business in France, told the Global Times on Tuesday that a majority of her fellow Chinese classmates in France have chosen to return to China."China has become the first choice for many [of us] because it is more open and diverse, with a nice ecological environment, rich human resources and mounting opportunities," she said.Overseas Chinese students also enjoy other preferential policies, such as housing, career development and innovation, Guan said.From Global Times,2018-5-29

2018年6月4日