- 当前位置:

- 首页>

- 活动>

- ������������

������������

CCG持续关注国际关系议题,推动中国与全球化的发展,积极开展国际交流,充分发挥智库“二轨外交”作用,在巴黎和平论坛、达沃斯世界经济论坛、慕尼黑安全会议等重要国际政策与意见交流平台上组织分论坛、边会、圆桌会议、晚宴等活动,促进国际政商学界对话,凝聚共识;CCG积极与各国政界、智库界、工商界开展“二轨外交”活动,每年常态化赴多国调研与交流,促进中外关系攸关方互动,保持与多国政策圈层的沟通渠道。

-

【参考消息网】中国留学生为啥“压力山大”?出国还是深造的最优选择吗?

外媒称,表面光鲜的留学生活,其实暗含许多不为人知的辛酸与痛苦。美国《纽约时报》网站12月12日刊文称,美国校园中的中国学生正在一边学习,一边挣扎。点击下方视频,看看是什么让留学生陷入困惑↓↓耶鲁大学一份研究显示,45%的中国留学生称有抑郁症状,29%的人称有焦虑症状。而在美国大学生中,抑郁比例和焦虑比例只有13%左右。外媒称,语言障碍往往是他们压力的来源。光是写给导师的邮件,就要耗费留学生大量精力检查遣词造句是否有问题。语言不通导致无法与导师建立信任关系,更增添了他们的无助感。外媒认为,中国的孩子往往十分好强,当他们发现“勤奋至上”、“成绩至上”那一套在国外不管用时,自信心就面临巨大打击。报道称,更何况,出国留学的孩子身上往往背负着父母的殷切期望。不少中国留学生支付了全额学费。家长的期望变成重负,压得学生喘不过气。关于“出国留学值不值”这个问题,在国内也有很多讨论。人们质疑,出国留学镀了一层金,回国后却收入平平,那有什么用呢?有人认为,与其挖空心思出国,不如放眼国内,踏踏实实选择一所高校,打造自己的一技之长。英国QS全球教育集团网站曾指出,中国高校不仅量多,而且质优。中国拥有全球最大的高等教育系统,大学生人数达3700万。在一些国际知名的排行榜上,中国顶尖大学已经占据较高位置,并且还在继续攀升。 中国政府在教育领域一向抓得很紧,没有回避中国高校的一些短板,而是积极推动学校教育方式的改变。中国大学曾被批评培养的都是只会死记硬背基本事实的学生。其实,这样的印象已经不符合现实。▲中国高校为老人研制机器人。在路透社发布的2017年度全球最具创新力的100所大学排行榜上,中国高校排名大幅提升——清华大学上升了15名,排名第51名;北京大学上升10位,来到第60名;浙江大学则排在第100名。▲浙江大学在联合国教科文组织高等教育创新中心的一次会议上,一名代表指出,短短十几年里,中国已经在基础设施、视野以及政策等方面建立起了全球最大的教育系统。这位进一步认定,中国是高等教育领域的创新者。无论读多少年书,人们总要面对就业问题。回国投了无数简历后,不少海归却发现,自己的留学文凭在就业市场上并不吃香。全球化智库(CCG)等机构发布的《2017中国海归就业创业调查报告》显示,44.8%的归国留学生税后月收入不足6000元,七成海归认为工资水平未达预期。这当中的原因有很多。据英国《泰晤士报高等教育》指出,中国高校毕业生的就业能力在上升,开始成为归国留学生的劲敌。其次,业内人士指出海归人数激增,国外文凭的光环逐渐被掩盖。另外,面试官除了考察英语能力,更看重经验、技能。从某种程度上来说,留在国内读书可能更方便判断中国的就业形势,从而做出顺应潮流的判断。美国《赫芬顿邮报》更是注意到,中国正在推动“双一流”建设,计划将中国高校和学科提升到“世界级”水平。在“双一流”项目宣布不久后,一些中国大学已经开始了新的征程,包括设立研究中心,扩大国际合作伙伴关系,并且开始招募新的教师。另外,“双一流”还通过将更多的二线城市高校加入名单,来平衡中国的教育资源分布。中国高校的崛起,已经令海外高校感到有压力。不少学校担心,从此会失去来自中国的留学生。出国留学究竟有没有好处,要结合学生个人情况,学校、学科的发展情况来看。哪种选择最为务实,这是个值得学生和家长思考的问题。文章选自参考消息网,2017年12月14日

2017年12月18日 -

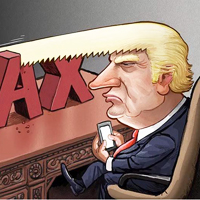

【China Daily】Will Trump’s tax cuts go the Reagan way?

Luo Jie / China DailyEditor’s Note: The Center for China and Globalization(CCG), a Beijing-based think tank, recently organized a seminar on the impact of the US tax reduction bill on other economies. Following are excerpts from the speeches delivered by three participants:China must guard against ill effectsThe passing of the tax bill is a personal triumph for US President Donald Trump. But the reduction of taxes by such a big margin will increase the financial burden of the United States federal government, and the largest beneficiaries will be the 1 percent richest people.Trump says the tax cuts will encourage manufacturing industries to return to the US and boost household consumption. But as similar measures taken by Trump’s predecessor Barack Obama show, they might not yield the desired results.It will take some time, perhaps one year, to see the effects of the tax cuts on industries and consumption. But few companies are likely to relocate their manufacturing units just to enjoy the tax cuts.The Ronald Reagan administration’s tax reduction policy coincided with the booming of the IT industry and innovations. That is to say, only reducing taxes is not enough to revitalize the US’ manufacturing sector. To offset the possible side effects of a single macro-policy, a government usually needs to carry out two to three supporting policies, which the Trump administration may do. But even Reagan had to raise the taxes two years later.Still, China must be prepared to deal with the impact of the US tax bill. And if the to-do list issued by the 19th National Congress of the Communist Party of China, including measures for fee and tax reduction, and improving the business environment, is well implemented, China can offset the negative impact of the US tax cuts.Huo Jianguo, a researcher at CCG and former director of Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation Institute of the Ministry of CommercePolitical game or economic policy?The passing of the tax bill shows there is little hope of a compromise between the partisan interests and long-term national interests in the US. It also shows the Republicans are more intent on building protectionist walls than taking measures to guarantee social fairness and justice to US citizens.Trump was elected US president because he promised to work for the betterment of the lower-level workers. But the tax bill shows he has sided with the conservative white upper class, as the rich will hugely benefit from the tax cuts while the lower middle class and the poor continue to suffer.The idea of "small government" has made the lower middle class and the disadvantaged people fear the very idea of a big government. So Trump may continue to enjoy support as long as he appears to keep his administration small. This thinking lies behind the tax cuts-as it suggests the government will interfere less with the economy and society.The biggest problem with the US economy is inequality-the widening gap between the rich and the poor as well as the suppression of the middle class. As the middle class’ income dwindles, so does its size in the US; it doesn’t seem to have benefited from globalization, and its sense of insecurity is palpable, and that’s why Trump won the presidential race.The US tax bill is more of a political game than an economic policy, because without supporting policies, the tax cuts will not produce the desired results. It is worth recalling that the Ronald Reagan administration was forced to raise taxes two years after reducing them, as it could not bear the burden of the national debt. Will we see the same happening this time?Shou Huisheng, a researcher at CCG and National Strategy Institute of Tsinghua UniversityTo lower risks, improve business environmentThe tax cut may bring about some small changes in trade, too small to be noticeable. Many American companies say they never left the US, because it is normal for transnational corporations to spread and develop across the globe.The US tax cuts, however, do not mean the profits of US companies operating in China and other markets will "drop", prompting them to shift their manufacturing base to the US. Still, China should improve its business environment, at least to offset the potential negative impact of the US tax cuts.During Trump’s visit to China last month, the two sides signed business deals worth more than $250 billion, partly because China has lowered the threshold of its financial market and reduced tariffs on more than 180 kinds of products. As China remains committed to further opening up its market and welcoming more foreign investment, an improvement in its business environment, as an important part of its reform and opening-up, will also help offset the impact of the US tax cuts.He Ning, a researcher at CCG and former director of the department of the North America, South America and Oceania with the Ministry of CommerceFrom China Daily,2017-12-15

2017年12月18日 -

【人民日报中央厨房】入境游赤字如何缓解?让歪果仁多多来华旅游的六大方略“出炉”

去日本赏樱花,去法国血拼,去瑞士滑雪……随着我国经济的高速发展,人民生活水平的提升,越来越多的国人在假期时都会选择出境旅游。近日,全球化智库(CCG)与携程旅行网联合发布的《从出入境旅游看中国全球化发展》系列报告显示,中国出境游成为国际旅游业发展的首要力量,出境游人数在11年中增长了三倍。但与此同时,与持续高热的出境旅游相比,我国入境游客数量存在明显赤字。为寻找我国入境旅游发展的症结,CCG与携程旅行网在对国际游客群体进行深入调研分析的基础上,研究编写了“从出入境旅游看中国全球化发展”系列报告二。报告总结了外国入境游客和中国入境游服务的发展特点,调查了外国游客对中国入境旅游的评价,分析了影响中国入境旅游发展问题的主要因素,提出促进中国入境旅游发展的六大方略。值得一提的是,“休闲度假、文化体验、自然探索、医疗养生”等入境游诉求成新亮点。入境游存在巨大发展空间CCG课题组通过数据分析指出,中国入境外国游客占入境总游客数量比重不足五分之一,且2006年到2015年十年来占比仅上升1.62个百分点。除去港、澳、台入境游客,2015年中国入境外国游客数量为2598.54万人次,其中相当一部分人可能还是华人,而同年大陆居民出境到国外的游客数量达5762.06万人次,2015年中国国际游客数量赤字逾3000万。携程集团目的地营销总经理钱臻认为,“从出入境旅游看中国全球化发展”系列报告一的研究显示,中国入境游市场还存在巨大发展空间,这次的第二篇报告针对性地对中国各个旅游目的地,以及政府、企业与社会层面提出了专业建议。旅游是拉动经济发展的重要动力,国家旅游局长在2015年提出,应该以更开明的态度、开放的思路、开拓的精神,迎接旅游新时代、促进我国从旅游大国向旅游强国迈进。迈向这个目标非常重要的一点就是实现真正的国际化和人的全球流动。“休闲度假、文化体验、自然探索、医疗养生”等入境游诉求成新亮点报告显示,中国入境游客随着全球化的发展表现出了新特征。入境游客群体更趋年轻化,经贸合作与人文交流吸引更多日、美、韩、澳等发达国家游客来华旅游,而“一带一路”建设有望吸引更多外国人来华旅游。从旅游目的来看,来华旅游的外国游客主要为了商务旅游和自然风景,而对于首次计划来中国的外国游客,休闲度假、文化体验则成为侧重点,其中医疗养生成为新亮点。从旅游标地来看,上海、北京、广州位居有中国旅游经历的外国游客最喜爱的城市前三名;而贵阳、昆明、成都则超越一线城市,成为首次计划来中国旅游的外国游客最期待的三个城市。在中国入境旅游服务方面,通过OTA(在线旅游社)了解旅游信息并购买旅游服务成为新趋势。值得注意的是,近年来过境免签政策在北京、上海、广东等区域不断创新,为中国入境旅游带来新增量。CCG对旅游满意度的调查显示,外国游客对于中国的旅游交通满意度最高,尤其是中国高铁已成为外国游客来中国旅游的重要体验。旅游安全同时也被给予较高评价。在暂没有来中国旅游计划的外国人中,近一半游客担心语言障碍,三分之一游客担心文化差异,中国入境游的吸引力有待进一步提升。中国怎样成为歪果仁心中的旅行目的地针对中国入境游存在的赤字问题,报告分析认为,问题的出现可能涉及几个方面的原因:如很多外国人已习惯“拿上护照,说走就走”,当前,我国的免签政策和过境免签政策还处于逐步放开的阶段,但相比入境旅游的需求量来说远远不够。而在针对外国人入境旅游宣传的最前端,尚未形成有效的宣传模式。中国和其他国家语言、文化的不同,既导致价值观念的差异,也影响旅游偏好,包括旅游动机、旅游目的地选择、旅游审美、旅游消费观念以及饮食偏好。此外,环境问题成为新的影响因素,在暂时没有计划来中国旅游的外国游客调研中,有10%的游客对空气污染感到担忧;还有经济危机后,外国游客对于旅游成本更为关注以及综合实力影响旅游整体体验等。报告建议,首先要真正重视入境旅游发展,发挥旅游业对经济、就业与综合实力发展的推动作用;二要实行签证改革,通过区域免签和区域联动机制建设提升外国游客入境中国的便利程度;三要提升旅游从业者职业素质,实现政府职能部门对旅游业的协同管理;四要发挥旅游行业组织和企业力量宣传中国旅游,深入挖掘区域资源特色;五要培养国际化旅游人才,减少语言、文化差异导致的障碍;六要以综合能力促入境旅游发展,以入境旅游发展促进综合能力提升。旅游产业在国民经济中扮演着相当重要的角色。如何吸引更多的外国游客来中国旅游、消费,这将是未来我国旅游产业亟需提升的方向。文章选自人民日报中央厨房,2017年12月14日

2017年12月18日 -

田国强:全面深化改革中上海应“有能有为有效有爱”

田国强,全球化智库(CCG)学术委员会专家,上海财经大学经济学院院长 12月11日至12日上午,中共上海市委举行学习讨论会。在此次会上作辅导报告的有王新奎、周其仁、田国强、王战、周振华、张军等学者专家。上海财经大学经济学院院长、高等研究院院长田国强在会上做了题为《全面深化改革的形势、任务与上海的定位》的辅导报告。 12月12日,澎湃新闻记者专访了田国强,他表示,上海应该而且完全有能力走在全面深化改革前列,其关键和重点是要在提升经济包容性、政府执行力和社会自治理方面形成一些基本成型的、可以复制的经验与模式,形成具有区域或全局意义的改革成果和改革效应。 澎湃新闻:在这次讨论会上你主要谈了什么问题? 田国强:我主要谈了三方面问题,一是谈全面深化改革的形势,也就是谈全面深化改革的必要性和紧迫性;二是谈全面深化改革的任务;三是谈上海的定位或应对。 澎湃新闻:全面深化改革的必要性和紧迫性体现在哪些方面? 田国强:之所以需要全面深化改革,就是十九大报告所指出的那样,新时代中国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,现实中诸多表象问题都与这个矛盾息息相关。 为此,需要弄清楚两个基本问题: 第一,是什么原导致了过去的发展不平衡、不充分,从而无法满足人民日益增长的美好生活需要?第二,如何才能有效应对和解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的主要矛盾,实现十九大提出的愿景目标? 澎湃新闻:是什么原因导致了过去的发展不平衡、不充分,从而无法满足人民日益增长的美好生活需要呢? 田国强:其根本原因就是,没有处理好政府与市场和社会的关系,过去、传统的发展模式是一种政府过度有为的强政府、弱市场、小社会的治理模式。与充分发挥市场在资源配置中的决定性作用为基本特征的现代市场经济制度及和谐社会相比还有较大的距离,政府不仅在资源配置还在其他许多方面仍然居主导地位,大量越位和错位,限制和压制了市场决定性作用的发挥,而在维护市场秩序和提供公共服务方面大量缺位,在许多方面导致了人为和自身两种性质不同的市场失灵及众多社会治理问题。 澎湃新闻:过去的这种发展方式会带来哪些问题? 田国强:传统、过去的经济社会发展方式所带来的不平衡不充分发展导致了经济、社会和政府三个方面的问题:第一,经济层面的不平衡不充分其表现是低质量发展,且不具有可持续性,导致近些年来经济增速持续下滑;第二,社会层面的不平衡不充分其表现是民生资源分配不均衡、社会失衡失序;第三,政府层面的不平衡不充分表现为过位缺位现象突出。 澎湃新闻:那么如何才能有效应对和解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的主要矛盾呢? 田国强:其答案就是全面深化消除制度性障碍的改革。平衡充分的良性经济社会发展是解决社会主要矛盾的核心手段,而良性发展需要新的发展理念,这就是十八届五中全会确立的创新、协调、绿色、开放、共享五大发展新理念。落实新发展理念的关键是十九大提出的建立现代化经济体系。进而可以此推动经济质量变革、效率变革、动力变革、提高全要素生产率及形成有效的社会规范和治理及良好社会秩序。 澎湃新闻:在你看来,全面深化改革的任务都有哪些? 田国强:深层次制度改革有三大重点目标任务:一是形成具有包容性的现代化经济体系;二是提升国家强制力和政府执行力;三是建立良好的社会规范和秩序及和谐有效的社会治理体系。 面向今后一个时期,中国要建立让市场在资源配置中发挥决定作用的现代经济体系,推进中国经济从要素驱动向效率驱动、创新驱动的转变,推动质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率。同时政府要有执行力,需要以改革、发展、稳定、创新和治理五位一体的综合改革方式进行治理,建立有能、有为、有效、有爱的刚柔相济的有限政府和实现国家治理现代化。 澎湃新闻:“有能、有为、有效、有爱”具体指什么? 田国强:有能主要是讲政府执行力的问题,有为就是政府在应该作为的地方不缺位,有效是政府行政的效能和效率的问题,这三个主要是处理好政府与市场的关系问题,以促进有效市场形成为导向,有爱则是讲处理好政府与社会的关系问题。 澎湃新闻:在全面深化改革中,上海的位置应该是什么? 田国强:上海应该在全面深化改革及其发展上走在全国前列。要做到这一点,就必须率先取得制度创新上的突破,其关键和重点是要形成一些基本成型的、可以复制的经验与模式,形成具有区域或全局意义的改革成果和改革效应。 澎湃新闻:具体来说你提出了哪些建议呢? 田国强:第一,上海应该在提升经济包容性方面走在全国前列,让经济,特别是民营经济活起来和发展起来;第二,上海应该在加强社会自治理方面走在全国前列;第三,上海应该在提升政府执行力方面走在全国前列。 澎湃新闻:第一点可以详细讲讲吗?上海为什么需要提升经济包容性? 田国强:提升经济包容性是上海经济发展驱动转型的需要。上海早已过了要素驱动的发展阶段,效率驱动在很大程度上已成型。创新主要靠谁,靠民营企业,靠企业家精神。 中国新四大发明中,除了高铁之外,支付宝、共享单车和网购都是民营企业的创新成果。与浙江、广东等相比,上海企业家群体的整体显示度、行业号召力、国内影响力都已不可比。为什么会这样?这恐怕与上海民企弱的整体格局有关。从民营经济税收贡献率来看,全国平均是超过50%,江苏、浙江是60%左右,而上海只有30%多。 要让市场有效,政府的定位至关重要,要逐步有序地从发展型全能政府转向服务型有限政府。上海地方小,政府治理力量相对单位面积而言比江浙要强,很容易形成强政府、弱市场、小社会。如果能转变观念,则服务会更强,政府该做的事情也能做得更好。反之,则很容易管死,遏制创新。 我的看法是,应该向中央建议,由上海牵头,建立长三角统一大市场,促进资本相对自由流动和区内民企全国总部的落户上海。上海商务成本高,创业型企业很难生存。但是另一方面,由于上海教育医疗文化等综合配套好,国际影响大,江浙有些成长到一定规模的企业想把总部搬到上海,但由于行政区域的限制,当地干预不放。同时,上海也要在综合税负、人才公寓等方面想方设法降低企业负担也很重要。 同时,上海应利用要素市场齐全的优势在推动国有企业走公众公司道路的混合所有制改革方面做出更大胆的尝试,继续引领全国国有企业改革的新潮流。 澎湃新闻:在城市治理方面你对上海的建议是? 田国强:在城市治理这方面,上海要朝着法治化、智能化、精细化的路子上走。善于运用法治思维和方式来解决城市社会治理顽疾,善于运用大数据、云计算等信息技术手段来提高城市社会治理水平,善于用更精细的制度设计与执行来破解街道、社区的“最后一公里”难题。上海已经率先做出了许多实践探索,对于其中的一些好的做法建议与自贸区一样,也向全市和全国辐射推广。文章选自澎湃新闻,2017年12月13日

2017年12月18日 -

陈文玲:我国经济发展三大关键周期会拉长

专家简介陈文玲,全球化智库(CCG)学术委员会专家,中国国际经济交流中心总经济师。对经济发展认识的四个误区 前一段时间,关于中国经济判断,存在着四个方面的认识不足。 一是对中国债务情况在评级中看得过重,忽视了中国政府债特别是地方债的实际情况。有时借债以后会形成有效资产或优质资产,这些有效资产和优质资产还会持续支撑中国经济发展,并逐渐变成新的资产。有的债务会变成应收款,其中大部分债务会变成有效资产。比如,一般地方债务会形成基础设施,包括互联网、物联网这些软设施,形成的这些有效资产是拉升中国经济的必要支撑。对此,不能只看到债务,而忽视了另一面。有研究报告显示,中国债务总额是GDP的249%,其中地方债加上中央债占到56%,没有达到国际警戒线。主要是企业债务占比较高,个人债务并没有那么高。我认为,利用企业债务占比高低作为国家主权评级标准并不合适,国家主权信用评级主要还是在政府债务上。 二是忽视了中国经济增长速度。我国GDP保持6.9%的增速还是中高速,而且超过了预期。这个速度是在经济结构优化、新旧动能转换基础上,经过转型阵痛产生的经济增长的数字。2015年,我国GDP增长6.9%,而今年上半年GDP增长同样是6.9%,这两个6.9%的含义确实不一样。当前的增速是在经济结构优化升级、产业转型升级、新旧动能转换取得明显成效下取得的,因此可以把我国经济周期拉得更长,付出的代价更低,而美国评级公司却把这一点看成风险因素了,这显然是不合适的。 三是对于中国高储蓄率和未来融资转换的链条之间缺少必要的分析和正确的判断。高储蓄率是亚洲国家较普遍的现象,它实际上是支撑中国经济增长的“稳定器”,因为有这样的高储蓄率,我们金融机构的存款才能够稳定,然后才能变成融资能力,这个链条才能够真正形成,这种储蓄形成的放大效应才能够真正实现。因此,美国评级公司没有正确分析高储蓄率和投资、融资之间的关系,没有看到中国这种高储蓄率是经济发展的保障,是存在非常大的认识偏差的。 四是对中国策略红利和市场红利没有足够认识。策略红利包括金砖国家机制、上合组织机制,包括新型经济全球化中中国推出的这些新的举措,也包括中国提出的新理念、新布局、新倡议,这些红利实际上正在逐步释放。除此之外,中国还有很大的市场红利,现在中国市场仅次于美国,2018年的市场规模将超过美国,成为最大的消费国。这些市场红利的持续释放,将对我国未来的经济带来重要的推动作用。中国经济发展中的三个关键周期会拉长 中国还有三个关键的周期会拉长,这将为中国争取持续发展的时间窗口。 一是战略机遇期会拉长,而且会创造新的战略机遇期。原来所谓战略机遇期是2000年到2020年,但是随着“一带一路”倡议持续推进,并且真正取得成效,我们创造的新的战略机遇期就会重新开始。我认为,这个战略机遇期的周期如在15年、25年见到显效的话,对于中国来讲将是一个新的大战略机遇期。 二是经济发展周期会拉长。中国从高速增长,到中高速增长已经40年了,“十三五”时期我国经济增速6.5%应该基本没有问题。按照目前的发展势头,中国经济到2020年实现GDP增长6.5%没有问题。到2030年,中国经济将继续保持中高速增长。“中高速”概念有人说7%,也有人说5%以上就是中高速,我个人认为5%—6%都应该算中高速。再有10年持续5%以上的经济增长速度,中国就可以实现长达半个世纪的经济高速增长和中高速增长。这在世界上其他任何一个国家都是没有过的。 三是制造业繁荣的周期会拉长。制造业繁荣周期很重要。美国的制造业周期从二战以后一直持续到现在,支撑了美国经济的高速发展,使之成为了一个经济大国和强国。反观中国,中国农业需要现代化,但这不足以支撑一个大国成为一个强国。强国之基、立国之本还是制造业。繁荣的制造业周期还是要尽可能拉长。我们在转型升级中,产业迈向中高端已经出现端倪。中国经济发展的特点表现为六个同步 我认为,今年中国经济发展有几个特点需要关注,表现为六个同步。 第一,中国经济增长与全球经济复苏同步。今年中国经济增长的外部环境也在改变,这符合我们的预测。IMF预测今年全球经济增长速度为3.5%,2016年是3.4%。 第二,中国宏观经济层面和微观经济层面的政策调整、结构调整同步。这个同步在两个层面都取得了较大成效,宏观经济政策保障了经济持续发展,微观经济不断进行优化调整。 第三,供给侧结构性的调整和需求侧结构性的变化同步,同时出现了互动。 第四,中国新旧动能转换同步,中国经济复苏与新旧动能转换同步。 第五,经济增长与CPI的稳定同步。CPI一直稳定在2%以下,PPI已经走出负增长,但是没有发生通胀。只是钢铁价格增速高一点,但是总体价格是稳定的,中国经济实现了在价格稳定中的复苏。 第六,需要关注的是,现在的经济走势和人民币从一度“走弱”转向“走强”。今年M2增速的计划目标是12%,实际上半年是8.9%,比2016年实际增速还要低,说明货币政策上的重要调整已经收到了预期效果,恢复到常态,而同时经济在这样的条件下实现了复苏。对中国经济发展的五个建议 第一,抓紧进行新旧动能转换中的制度设计,深入研究提供智力与政策支撑。一些新旧动能转化方面的重大问题,包括互联网革命与传统业态变革、下一代贸易方式——E国际贸易、网约车政策等,都是值得深入研究的重大问题。 第二,高度关注拉长中国制造业周期。尽管我们经济发展周期已经比较长,制造业得到长足发展,产值占到世界制造业产能的25%,但是制造业对于中国来说还是强国之基,不能像美国、日本或者欧盟那样产业空心化以后再重新振兴制造业。美国到现在还没有真正实现制造业振兴。对于我们国家来讲,如果制造业空心化,想要振兴会难上加难,会给我们带来致命的问题。因此建议最好把制造业龙头产业留在国内,在我们沿边布局形成对周围国家产生拉动作用的新产业链。例如,云南省西部的瑞丽市是孟中印缅经济走廊的起点,北汽集团在那里设了汽车制造厂,很快围绕北汽制造厂在缅甸形成了200多家汽车零部件企业。这就是以我为主形成的新产业链布局,既带动了周边国家发展,又拉长了我们的制造业周期,应该做好产业整体布局。 第三,要注重解决结构性矛盾。特别是解决在制度设计上的短缺、不合理之处,以及在制度设计上用旧思维、旧管理方式衡量新经济、使新动能受到遏制的问题。 第四,加大政府改革力度。在包容审慎监管基础上应加上“简约有效监管”。管理的简约、有效、快捷、便利也很重要。我们到地方调查商事制度改革时,发现地方创造了很多经验,例如河南省,甚至实现了35证合一。有些前置审批取消了,但后置审批还有很多,对此也还需要进一步深化改革。 第五,注重三大资源——人力资源、数据资源、战略资源的培育。数据资源并未引起各有关方面的足够重视,对此需要加紧研究。随着中国经济的崛起,战略资源将产生出价值无限的富矿。文章选自《北京日报》,2017年12月11日

2017年12月15日 -

曹德旺:我是中国人,我的事业中心在中国

理事简介曹德旺,全球化智库(CCG)资深副主席,福耀集团董事长。 2017央视财经论坛暨中国上市公司峰会于12月11日至12日在北京国贸三期举办。 峰会以“新时代新征程”为主题,回顾2017年中国经济的新亮点以及中国上市公司的新动向。 探讨中国经济迈入新时代的发展新理念,为优化结构、转换动力、建设现代化经济体系建言献策,凝聚中国经济转型腾飞的坚强信心。 福耀玻璃集团创始人、董事长曹德旺谈及福耀玻璃成为全球玻璃行业老大感受时的霸气回应称,“不过如此。”曹德旺的自信背后有着一颗菩提之心他是世界第一大汽车玻璃供应商的掌门人。他是世界瞩目的慈善家,捐款超过80亿元。他是首位获得企业界奥斯卡奖——“安永全球企业家大奖”的华人。他说:“我是中国人,我事业的重心一定在中国。”人生如戏,戏如人生。 我用四十年时间创业,白手起家,从零开始,创建了一家深具影响力的制造业跨国集团并誉满全球。 深究成因,唯有一条哲理:两句话组成,一曰,入戏;二曰,入角。入戏者,依愿也;入角者,靠信也。录往事以证之。 多年奔波于全球各地,系统地归纳各种信息,不难发现美国政府与各界精英已经知晓,他们原来推行的政策需要作调整或修正,虚拟经济不能长期推行。 美国不仅奥巴马总统在上任初期就提出要恢复制造业大国地位,真正决定美国政策走势的两院,更是积极推动。 美国人雷厉风行的作风,更可在他们成立“选择美国论坛”这个机构上窥一斑而见全豹。 回顾以往在中国办厂的成功经验,我清楚地知道,动机决定结果;想要成果最重要的就是要拥有一个正确的追求,这是不容置疑的先决条件。 回顾我的一生,最青春的年华,都贡献给了中国的汽车玻璃。文章选自人民出版社,2017年12月14日

2017年12月15日 -

金灿荣:“武统台湾”警告的指向性很清晰

金灿荣,全球化智库(CCG)学术委员会专家,中国人民大学国际关系学院副院长。 距离中国驻美公使李克新有关“武统台湾”的表态过去好几天了,但国际舆论尤其岛内的关注仍未平息。不少分析人士先是对这一表态感到意外,随后又做出种种猜测,但我觉得它的指向和用意其实非常清晰。 一方面是警告美国。美国现在能对中国打的牌越来越少,比如军事威慑,因为中国军事现代化的快速推进而大为减弱;经济制裁,因为中国经济块头变大、中美经济更加交融而不敢轻易启用;挑动中国周边外交摩擦的空间,也因中国把控周边外交能力增强而越来越小;通过互联网给中国国内舆论捣乱,现在也弄不出什么大名堂了。 军事、经济、外交和舆论手段渐趋穷尽,使美国国内一些势力想打“台湾牌”。美国总统特朗普刚签署了国会通过的“2018财年国防授权法案”,其中包括一些涉台附属条款,比如强化美台伙伴和合作关系;邀请台军参与军演等。其中尤为敏感的一项内容,是考虑美台军舰互停的适当性与可行性。 虽然只是附加条款,法律位阶弱于法案正文,而且对行政部门也是非强制性的,但毕竟还是法案组成部分,从性质上说比较严重。较之军事、经济等手段,美国打台湾牌直接触动中国国家主权和民族感情,当然会受到大陆激烈回应。 另一方面当然也是针对台湾当局。蔡英文执政以来对大陆的敌意很深,内政上推出不少“去中国化”政策,外交上进一步投靠美日,贸易上搞“新南向”以摆脱大陆影响。11日,她刚见了美国在台协会主席莫健,表态台湾想参与“自由开放的印太战略”,足见“台独”意识形态的顽固。 美国国内和台湾方面最近发生的这些事情,构成了“武统”话题受到持续关注的直接原因。但除了这些,我们还需从更长期的视角看待台湾问题和“武统”警告。 深层次看,台湾问题的产生源自以下原因。首先是地理和历史层面。在地理上,它是一个距离大陆很近的岛,处于陆权和海权交界处,容易随着陆权和海权的强弱变化而发生归属变化。正因如此,历史上台湾已被分离出去好几次了。 一开始是西方殖民势力在岛上建立据点,给台湾植入“分离基因”,连它曾经那个“福尔摩沙(美丽之岛)”的名字都是洋名,后来郑成功的父亲郑芝龙把它收了回来;接下来是清朝大一统后,郑成功反清复明把台湾独立出去,直到康熙帝时才被纳入大清版图;再往后是甲午战败遭到日本侵占,直到二战后才又收复。最近的一次就是1949年国民党逃到台湾导致台湾再次分离,直到现在。 其次是国际层面原因,没有冷战和美国介入,台湾不会一直分离到现在。再者是近代文化原因,因为中国近代整体衰败,台湾又先后在日本统治和国民党占据下跟大陆分开很长时间,这导致台湾社会的民族向心力和自豪感下降。 需要强调的是,虽然两岸在1949年后治权分离,但在两岸同属一中的主权和法理层面并未分离。只是后来随着台湾民主化进程的推进,部分岛内政治势力开始利用“台独”主张攫取特殊政治利益。同时也因为民主化,台湾成了西方的宠儿,当时在国际上一家独大的西方在舆论上给予“台独”支持。到了1996年台海危机时,两岸关系最终由治权之争变成了主权之争。 这些年来,大陆反对“台独”的坚定立场从未改变,也做了很多卓有成效的工作,尤其成功遏制了“显性台独”。但因之前提到的深层原因,遏制岛内社会心理方面的“台独”化并不容易,近些年来“台独”还是有所膨胀。不过,因为大陆总体发展很好,没给“台独”任何机会,仍维持了现状。 现在显然到了一个新临界点。二次执政的民进党比2000年那次上台时更有经验,“台独”意识形态更坚决,推动“台独”议程方面也更熟练。台湾当局清楚时间在大陆这边,觉得时不我待,处心积虑想在“台独”方向上实现突破。另外,中国共产党的十九大报告虽然涉台论述不长,但“实现祖国完全统一”“中华民族根本利益所在”等表述,预示着大陆对台策略从“防独”转向“促统”,将以更主动的方式压缩“台独”空间,这使“台独”势力变得愈发焦虑。 美国要打台湾牌,“台独”势力因为心急而动作增多,这些都是“武统”警告的深层背景。大陆实现国家统一的决心毋庸置疑,虽然始终坚持和平统一是优先选择,但也从未放弃以强力手段解决台湾问题的选项。大陆已经实现工业化,这是当今世界最重要和最伟大的一个事实,也奠定了大陆粉碎“台独”的强大实力。无论美国还是台湾当局,都应充分认识中国的决心、信心以及实力,不要固执推动“台独”议程而让大陆的警告变成现实。文章选自《环球时报》,2017年12月14日

2017年12月15日