-

【人民网】从中欧班列到中巴经济走廊:“一带一路”的全球化标杆

人民网北京10月12日电(徐祥丽)从阿斯塔纳到北京,“一带一路”倡议提出四年来,数十个国家和上百个国际组织参与“一带一路”的建设,铁路和港口等一批重大基建项目在多国落地,中国同沿线国家贸易总额超过三万亿美元。作为“一带一路”倡议中的标杆性项目,中欧班列和中巴经济走廊一直以来广受关注,不仅成为了“一带一路”发展历程和成绩的见证,也给经济危机后低迷不振的世界经济注入了强大发展动力。10月12日,全球化智库(CCG)邀请美国杜克大学社会学系亚太研究中心教授、CCG学术委员会专家高柏,发布了其领衔编著的两本新书《中巴经济走廊的政治经济学分析》和《中欧班列:国家建设与市场建设》。发布会上,多位专家就中欧班列与中巴经济走廊的成绩、意义以及建设风险等相关问题进行了热烈、深入的探讨。关于中巴经济走廊,高柏教授在发布会上从实践经验和社会科学理论两方面探讨了经济发展对消除恐怖主义等不安全因素的影响,列举义乌一万亿中东人在中国经商和安居乐业、远离恐怖主义的实例。书中还验证了中巴经济走廊现有项目布局的合理性,同时也指出了需要迫切考虑和反思的问题,包括如何协调巴基斯坦国内由于分享中巴经济走廊经济的机会不均而产生的矛盾。他指出,在推进“一带一路”过程中,中国有责任也应有足够的底气提出一定要做到经济成果的共享,而不是被沿线国家的某一个社会阶层独占的原则,并作为考核具体“一带一路”项目的基本判断。关于中欧班列,高柏教授表示,其价值远远超出用经济学方法的衡量。中欧班列通过运输出口产品和回程货物促进了欧洲解决对华贸易的不平衡,正因为如此才能调动欧洲人的意愿,进一步推动欧亚大陆经济走廊,因为他们能看到切切实实的好处和解决靠海运解决不了的问题。他认为中欧班列是十分典型的产业政策,如果没有班列,其他的贸易、投资,以及中国跟沿线国家的合作就没有抓手,从这一角度来讲,中欧班列的意义实际上非常重大。北京大学国际关系学院教授雷少华指出,高铁的发展可以说是盘活了整体中国经济。首先,高铁建设释放了传统铁路的货运能力,完成了铁路从客运到货运的巨大转变。其次,高铁的成功运营不是一两家企业可以做到的,而是需要依靠强大的国家和高度的组织性。因此,国家的组织力和社会动员力很重要。最后,中欧班列以及高铁建设本身也为下一代培养了专业的技术人才和高质量、高素质的建设者。他表示,中欧班列以及中国高铁背后的意义不是速度有多快、盒饭有多贵,而是在为货运释放能量,因为中国物流企业的迅速发展能够大大拉动内需。《中巴经济走廊的政治经济学分析》从国际关系、政治体制、财政制度、对外投资、经济地理、物流、非政府组织、大众传媒以及恐怖主义管控等侧面着重分析巴基斯坦的国内制度和体制的运作逻辑与中巴经济走廊建设之间的关系。另一本著作《中欧班列:国家建设与市场建设》从国家建设与市场建设的关系出发,揭示了各地方政府在中欧班列发展初期提供大量补贴的原因。两本著作由社会科学文献出版社出版,西南交通大学中国高铁发展战略研究中心合著。文章选自人民网,2017年10月13日

2017年10月16日 -

【凤凰网】杜克大学教授高柏:中欧班列助力解决欧洲对华贸易不平衡

“一带一路”倡议提出四年来,从阿斯塔纳到北京的数十个国家和上百个国际组织参与“一带一路”的建设,铁路和港口等一批重大基建项目在多国落地,中国同沿线国家贸易总额超过三万亿美元。如今,中欧班列和中巴经济走廊无疑成为了“一带一路”发展历程和成绩的见证,也给经济危机后低迷不振的世界经济注入了强大发展动力。 CCG学术委员会专家、美国杜克大学社会学系亚太研究中心高柏教授在全球化智库(CCG)论坛上与众多专家探讨了“一带一路”建设中中欧班列与中巴经济走廊的成绩、意义以及建设风险。 他指出,在推进“一带一路”过程中,中国有责任也应有足够的底气提出一定要做到经济成果的共享,而不是被沿线国家的某一个社会阶层独占的原则,并作为考核具体“一带一路”项目的基本判断。 高柏:中欧班列属于战略产业 中欧班列是指按照固定车次、线路等条件开行,往来于中国与欧洲及“一带一路”沿线各国的集装箱国际铁路联运班列。从2011年至今,中欧班列已经开行突破5000列。目前有超过50座城市开通了定期或不定期的中欧班列。但同时,部分地方政府为确保班列正常开行,通过大量补贴人为降低物流成本。 高柏认为,虽然从经济学角度看,中欧班列似乎没有太高的附加价值,但它确实是战略产业。 高柏教授表示,其价值远远超出用经济学方法的衡量。中欧班列通过运输出口产品和回程货物促进了欧洲解决对华贸易的不平衡,正因为如此才能调动欧洲人的意愿,进一步推动欧亚大陆经济走廊,因为他们能看到切切实实的好处和解决靠海运解决不了的问题。他认为中欧班列是十分典型的产业政策,只不过里面没有太高的附加值,但它是战略产业,因为如果没有班列,其他的贸易、投资,以及中国跟沿线国家的合作就没有抓手,从这一角度来讲,中欧班列的意义实际上非常重大。 只有班列能够实现大规模的低成本的国际联运 中铁集装箱有限责任公司多式联运部总经理李翀宇在论坛中称:虽然中欧间一直有物流往来,然而耗时长且效率低,只有班列能够实现大规模的低成本的国际联运。 “就班列数量的发展而言,第一年重庆开通班列时仅有17列,而到今年双向运行的已经超过5000列,今年单年即突破2000列,发展速度惊人。李翀宇先生赞扬了高柏老师新书对中欧班列发展的重要引导作用,并指出在发展班列时,铁路建设公司需要更好地定位自身在全球市场中的地位,强调与国外政府的合作以及与国际铁路的衔接。”文章选自凤凰网,2017年10月13日

2017年10月16日 -

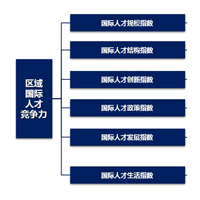

【光明日报】六维度了解中国区域国际人才竞争力

为把握我国区域人才竞争发展现状和特点,全球化智库(CCG)与西南财经大学发展研究院联合设计了“中国区域国际人才竞争力指标体系”,从国际人才规模、结构、创新、政策、发展、生活等6个维度进行描述,初步评估了2016年我国区域国际人才的总体情况:① 国际人才规模指数 该指数主要考察了来华留学生规模和外国专家规模。研究发现,各省市国际人才规模差距相对明显,北京紧随上海位居第二,广东、江苏分列第三、四位,但与京沪差距明显。在境外来华工作专家数量方面,广东引进的外国专家数量最多,上海、江苏、北京位居其后。② 国际人才结构指数 该指数包括国际人才学历结构指数和国际人才职业结构指数两个二级指标。研究发现,各省域国际人才结构差距不大,引进的国际人才质量层次相近。总体排名上,安徽、辽宁、河北位居前三名。排除其他因素,特别是国际人才数量的影响,北京、上海、广东和江苏的该项指数均有不同程度的下降。③ 国际人才创新指数 该指数主要考察了国际人才创新基础和创新贡献两个方面。研究发现,在国际人才集聚的区域,对其创新能力的预期相对较高。其中,广东得分最高,为0.68;苏、沪、京位列其后。在国际人才创新贡献方面,课题组统计了境外来华工作专家中长期专家的占比、长期专家31~50岁年龄段人群占比,长期专家工作周期在6个月及以上人群占比等。④ 国际人才政策指数 该指数包括国际人才政策创新指数和国际人才配套指数。总体排名上,江苏得分最高,为0.81;京、浙、粤、沪、闽、川位列其后。 在国际人才政策创新指数方面,浙江、江苏、上海、北京得分相对较高。广东在国际人才出入境政策方面具有良好的创新性和示范作用,尤其是针对广东出生或原户籍为广东的外籍华人推出了5年以内多次出入境有效的签证。在国际人才政策配套指数方面,江苏、北京、广东得分相对较高。⑤ 国际人才发展指数 国际人才发展指数是对国际人才来中国工作的基础环境进行的评估,包含外资企业发展环境指数和对外贸易发展环境指数两项。研究发现,上海该项得分最高,北京、广东、天津和江苏位居其后。⑥ 国际人才生活指数 国际人才生活指数是影响国际人才长期居留或永久性居留的重要因素,包括医疗、子女教育、人口密度、交通便利程度等。研究发现,粤、京、苏、鲁、沪位居前五。 针对我国区域国际人才服务的创新与突破、人才新政的推广与实施等方面的限制及问题,课题组建议,需兼顾顶层设计与软实力建设,设立专门的国际人才服务机构,从自然环境、生活配套和城市文明等方面提升对国际人才的吸引力。(资料来源:《2017中国区域国际人才竞争力报告》蓝皮书;张胜整理)文章选自《光明日报》,2017年10月13日

2017年10月16日 -

【中国社会科学网】《中巴经济走廊的政治经济学分析》、《中欧班列:国家建设与市场建设》新书发布会在京举行

2017年10月12日,由西南交通大学中国高铁发展战略研究中心科研团队合著、社会科学文献出版社出版的《中巴经济走廊的政治经济学分析》和《中欧班列:国家建设与市场建设》新书发布会在京举行。 中国与全球化智库(CCG)学术专家委员会专家、美国杜克大学社会学系终身教授高柏对两本著作情况进行介绍,并系统分析“一带一路”倡议提出四年来中欧班列和中巴经济走廊代表的发展成就,全面梳理总结过去的经验,为“一带一路”下一步发展提出见解和方案。中国与全球化智库(CCG)主任王辉耀,清华大学社会学系教授沈原,北京大学国际关系学院教授雷少华,北京交通大学教授魏玉光,中铁集装箱有限责任公司多式联运部总经理李翀宇,社会科学文献出版社总编助理童根兴等专家学者出席会议,并围绕中欧班列建设过程中体现的国家战略与市场建设关系,中巴经济走廊在“一带一路”倡议推进中的示范意义等议题进行交流与研讨。发布会由中国与全球化智库(CCG)副主任王欣主持。 中巴经济走廊是践行“一带一路”倡议的开山之作,其实施经验对后续项目的顺利推进具有重要的参考价值。《中巴经济走廊的政治经济学分析》从国际关系、政治体制、财政制度、对外投资、经济地理、物流、非政府组织、大众传媒以及恐怖主义管控等侧面着重分析巴基斯坦的国内制度和体制的运作逻辑与中巴经济走廊之间的关系。本书的作者认为,中巴经济走廊建设面临的最艰巨任务是如何让巴基斯坦西部和西南部的贫困地区分享经济发展的机会和成果。如果在建设中巴经济走廊时只依照市场逻辑,单纯地重视效率,地区之间的不平等状况就有可能恶化,地区不安全因素会增加,从而对中巴经济走廊建设构成威胁。本书的研究显示,中国在帮助发展中国家建设“一带一路”项目时,必须同等重视分配问题和发展机遇问题。 中欧国际货运班列在短短的几年里已经发展成为横贯欧亚大陆的重要物流通道。中欧班列既没有海运便宜,又没有空运快,还严重依赖政府补贴,中欧班列何以如此迅速地发展?其在不同始发地的运营模式又为什么会呈现鲜明的地方特色?《中欧班列:国家建设与市场建设》一书从国家建设与市场建设的关系出发,揭示了各地方政府在中欧班列发展初期提供大量补贴的原因。本书认为,这种政府干预行为一方面帮助企业降低了物流成本,通过诱使市场参与主体不断增加从而提高规模经济,同时也给多元的企业主体提供更充足的时间来发展在市场微观层面的合作与竞争的机制,进而打通市场与其他产业的联系。本书还认为,地方政府内部各管理部门权力分配的结构和地方政府与企业关系的类型,对各地中欧班列的运营模式有重大影响。权力分配相对分散、民营及外资企业影响力较大的城市,打造的物流平台垄断程度相对较低;而权利分配相对集中、国有企业实力较强的城市打造的物流平台垄断程度则相对较高。文章选自中国社会科学网,2017年10月12日

2017年10月16日 -

【王趸兴 柯世池】人才环流与华侨华人——刘宏教授访谈录

刘宏,全球化智库(CCG)学术委员会专家 ,新加坡南洋理工大学人文与社会科学学院院长 刘宏教授,新加坡南洋理工大学陈嘉庚讲席教授、社会科学学院院长、公共管理研究生院院长暨连赢洲纪念奖学金项目执行主任、南创咨询有限公司(中国)董事长[1]、中国国务院侨务办公室专家咨询委员,同时还是多个国际学术机构的学术顾问、期刊主编、学报和著作编委。刘教授早年求学欧美,先后任教多国[2],长期致力于推动中国与海外的学术交流,在世界华侨华人研究与主流国际学术理论[3]的对话上取得较深造诣。无论是在世界华侨华人研究,亚洲问题研究,还是在推动中国与海外文化交流发展方面,刘教授都具有重要影响力。 本文是暨南大学国际关系学院/华侨华人研究院华侨华人口述史访谈的一部分。文章经历两阶段的访谈而成,一是2014年6月6日由暨南大学国院关系学院庄礼伟、陈文老师和王趸兴、柯世池同学对刘教授的访谈,二是2017年6月-9月王趸兴与刘教授的访谈电子邮件。一 跨国求学:从中国到荷兰再到美国 采访者:刘教授,您好!作为一位有着长期海外学习和工作经历的学者,请您分享一下您的求学经历。 刘宏:讲到求学经历,1976年“文革”结束时我刚初二,正碰上邓小平提出要改革教育,1977年中国恢复全国范围内的高考。我高二时参加了1978年的高考[4],可以用“千军万马过独木桥”来形容当年的高考。那年我以第一志愿进入厦门大学。选择厦门大学的第一个原因是其知名度,厦大是由新加坡的侨领陈嘉庚先生创办;第二个原因是我在中学时几乎每年都去厦门舅舅家住二个月,离厦大只有10分钟的路程;第三个原因是我本人与东南亚和海外华人的渊源。我外祖父在20世纪20年代末移民到新加坡,在《星洲日报》做编辑。外祖父有10个子女,20世纪40年代中期,他把包括我母亲在内的5个孩子送回中国。在“文革”困难时期,家里会收到亲戚从海外寄过来一些邮包或邮件,我是从那时开始对新加坡有点模糊的认识。 大学毕业,我选择继续攻读东南亚研究专业的硕士学位。我在厦大的硕士生导师是陈碧笙先生和黄焕宗教授;在复旦的论文指导老师是姚楠先生。我硕士论文的题目是“独立后印尼的军人政权”,当时需要去外地搜集资料,于是1984年我第一次来到广州的暨南大学和中山大学,还去了北京,从那个时候对国内的东南亚研究有了更深入的了解。 1985年硕士毕业后,我留在厦大继续进行东南亚的研究。1987年底,厦大派我到阿姆斯特丹大学社会学和人类学中心南亚与东南亚系进修。我在那里学到了很多,但也意识到未来要做东南亚研究,语言、文化的坎一定要过,因此我觉得有必要去攻读博士学位。第二个感受就是中西方文化的巨大差异。我当时还不到26岁,办了一个青年证,在欧洲旅游很方便,坐火车、住青年旅舍。那段经历也让我感觉到要做研究,光有中国或者东南亚的窗口是远远不够的,还应该加上西方的窗口和视野。正是这些原因,也是因缘际会,恰巧当时美国俄亥俄大学著名的印尼问题学者腓特烈教授 (William Frederick)在阿姆斯特丹做档案研究,他了解我的情况后,让我到美国去,并帮我解决奖学金。我在阿姆斯特丹大学的老师班国瑞教授(Gregor Benton)则作为担保人帮助我解决了签证问题。于是,1989年3月,我来到美国俄亥俄大学攻读博士学位。到美国后,第一是语言关,写作是最大的一个问题。美国念博士有个好处就是阅读量很大,每门课起码读几十本书,而且每门课都要写读书报告。所以,一段时间下来,经历了从不会写到可以比较流畅地写的转变。我所攻读的博士学位论文要求通过英语之外的两门外语资格考试,虽然我可以用中文作为其中一种外语,但我还是用了两年时间攻克了印尼语和荷兰语。第二是另外要辅修3-4门专业课程,我当时辅修的是“20世纪美国史”“美国思想史”“东南亚史”和“东南亚政治”。其中的 “东南亚政治”课程上提交的期末作业获得任课教授的好评,经修改后共同发表在世界顶级政治期刊——《世界政治》(1993年由普林斯顿大学出版),这对我是一个很大鼓励,也促使我进一步走上跨学科研究的道路。美国大学的博士学位,需要先通过博士资格考试才能进入博士论文的写作阶段,之后才成为博士候选人,这些过程加上两门外语花了我三年时间,而攻读完博士差不多用了6年的时间。美国博士是4年奖学金制,为了解决读书经费的问题,在读4年之后我做了俄亥俄大学海外华人文献研究中心的研究助理。之后我还获得了美国国会图书馆亚洲部青年学者奖学金,在华盛顿待了半年时间。在此期间,我在华盛顿特区工作,住在弗吉尼亚,每天坐火车去上班,感受着首都圈的政治氛围(包括选举)。此外,我还参加东南亚国家驻美使馆举办的国庆招待会,这也使我对美国的政治和外交有了更多关注。 1993年我需要搜集与博士论文相关的印尼文资料,但是由于我研究的那段历史(1949—1965)是中印尼关系敏感时期,不得已就去了新加坡东南亚研究所做客座助理研究员。我在那里待了四个月,找到很多有关印尼的资料。在新加坡的短暂经历对我来讲是一个转折。新加坡国立大学中国研究系当时要招聘一位东南亚华人研究课程的教师,正好我厦门大学的同学在那里工作,他安排我和系主任及其他几位资深教师见面。经过这轮非正式面试,系主任初步决定录用我。 多年的海外求学经历让我对英美教育体制有了认识,英国和美国的教育模式是有区别的,欧美的博士培养模式是“T型”,美国比较注重上面“一横”的学科宽度,即对相关学科的知识了解和掌握;英国比较注重是“一竖”的专业深度,学生一进去就是比较注重专业研究。新加坡的制度是介于两者之间,但还是比较倾向英国。我认为中国的博士培养对于跨学科的训练还可以再加强,如果研究东南亚,需要对当地语言、社会和文化有深入的把握。二 跨国工作:从新加坡到英国再到新加坡 采访者:您提到您在1994年就拿到了新加坡国立大学的聘书,那您后来的工作经历怎么样? 刘宏教授:虽然1994年底我就拿到了新加坡国立大学的聘书,但真正任教是从1995年11月至2006年。2000年8月,我获得了新加坡国立大学终身教职,这意味着大学不能解雇我,但我还是有自由移动的空间。 2004年曼彻斯特理工学院和曼彻斯特大学合并成为曼彻斯特大学,从澳大利亚墨尔本校长转任来的新校长决定拨出250万英镑成立中国研究中心。机构成立后在全球招聘中国研究中心主任、孔子学院院长[5],全球有60多个人申请,学校从中选了包括我在内的3个人面试,其他2个候选人我都认识。当时(2005年夏天)我在哈佛大学做访问学者,从波士顿飞曼彻斯特参加面试。面试完回到酒店之后,曼大副校长(招聘委员会主席)给我打电话,告知招聘委员会决定把这个职位给我。得知此消息后,我还不是很确定是否应该到一个陌生环境去开始新的旅程,为此专门向王赓武教授请教。他讲了两点,一是英国的中国研究有很深厚的传统,前景不错;二是曼彻斯特大学是很优秀的大学,具备了跨学科优势和各学科顶级教授的资源,包括20余名诺贝尔奖得主。我当时还请教了哈佛大学费正清研究中心的傅高义教授,傅教授并不是很鼓励我去英国,他觉得在英国的发展不见得比新加坡好,但是他还是很乐意为我写推荐信。 2006年至2010年,我在英国居住了差不多4年半,除了为“中国研究”设计本科和研究生课程,招聘15个全职教师之外,我还参与了很多和中国交流合作的项目,包括陪同副校长以及社会科学学院院长等人拜访中国留学基金委、复旦、北大、清华、北师大等国内教育机构,并与它们建立长期联系。 2010年底我应邀加入新加坡南洋理工大学(以下简称“NTU”),担任人文与社会科学学院院长。当时打动我的主要原因是NTU的人文与社会科学是一个新学院,2004年才成立,学科范围涵盖了商科之外的大文科,发展潜力很大。另一个原因是我在英国感觉离亚洲比较遥远,英国对 “Asian,亚洲人”的认识,是指南亚人。从英国看亚洲有种空间、时间、文化和社会情感的隔阂。综合这些因素,我决定加入南洋理工大学。当时也没有预料到NTU会发展这么迅速,其在伦敦QS的世界高校排名从2010年的第74名跃升到今天的第11名,在泰晤士报世界高等教育的排名也从当时的170多位上升到第52名,而我们的人文与社会科学也进入两大排名系统的五十强和一百强。 这些经历让我有几点体会:第一个体会是跨学科研究的重要性。我任职的几个机构和发表的论文,其实都是跨学科(inter-disciplinary)的。我在海外第一个正式工作单位是中国研究系,它涵盖了文、史、哲、海外华人研究几个领域。我的第二个工作在曼彻斯特大学中国研究中心,它的定位不是做传统汉学,而是做“当代中国研究”(Contemporary China Study)。此外,我在国际性的东南亚研究中心京都大学东南亚研究所先后待了一年半左右,其成员包括医学、农学和环境研究方面的专家。虽然我的学科训练是历史学,但目前担任公共政策与全球事务系讲席教授、社会科学学院院长兼公共管理研究生院院长,我并没有觉得有什么特别的困难。之所以强调跨学科的重要性是因为我认为“学科”是后天被设置的,研究者应该跳出固有学科框架的界限,站在一个综合的或跨学科的角度审视研究对象。需要强调的前提是:第一,对相关学科的理论和方法论以及学术史有一定的认识;第二,要有一个主导的选择,能够把其它学科的知识包含进来;第三,对中国文化、社会、学术和传统有充分了解。 第二个体会是,我通过经常性的回国合作研究,从跨学科的角度来审视中国,对中国作为一个国家、文明体、文化体、不断变迁的社会有了全新的理解。我一直很欣赏美国麻省理工学院政治学教授白鲁恂 (Lucia Pye)的一句话:“中国并不仅仅是一个普通意义上的民族国家,中国更多的是一个以国家面貌出现的文明。”从政治的角度来看中国,它是一个独立的主权国家,这点当然不可或缺。如果站在“作为一个文明的中国”(China as a civilization)的角度则可以看到历史、文化和跨界的要素及其作用。王赓武教授和杜维明教授对我的启发也很大,尤其是后者提出“文化中国”(Cultural China)对我的影响很大。这种影响不是指学术本身,而是“文化中国”提出的概念、思考角度和维度,“边缘作为中心”(periphery as the center),即人们理解“文化中国”有三个意义层面:第一个意义层面是作为一个政治实体的中国;第二个意义层面是包括海外华人、新加坡、香港等构成的儒家群体;第三个意义层面是对中国文化有兴趣的学者,包括汉学家。“文化中国”涉及能够对中国未来产生积极影响的因素还包括“边缘(群体)”(periphery),这是从边缘来理解中国,身处边缘可能更具有批判性、反思精神,更有一种对传统、对主流的挑战意识。“边缘可以成为创造性的力量源泉”,这是著名学者本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)在给我的一封电邮中提出的观点,我至今还觉得受益无穷。 第三个体会是,学习是一个不间断的过程。读书是学习,田野调研、参与式观察、咨询等工作也是学习。我觉得每到一个地方,只要有意识地去观察、体会、理解,然后把不同地方类似或差异的现象连接起来,看到的可能是一个全新的图景。做学问其实可以有多元性和流动性,比如说我做的海外华人研究,要考虑到对同样一个问题,站在政府的角度是怎么看的,站在海外华人及其当地社会的角度是怎么看的,站在媒体的角度是怎么看的,站在我们学者的角度怎么看,并试图从中找到链接点。三 跨学科视域:华侨华人和国际关系研究 采访者:您在华侨华人研究方面做出了很大的贡献,请问您为什么从事华侨华人问题的研究? 刘宏教授:我最初的研究是现当代东南亚历史,之所以做东南亚华侨华人方面的研究主要是1995年新加坡国立大学招聘东南亚华人研究课程的教师,因为教学的缘故我开始进入东南亚华侨华人研究领域。我觉得和别人比较不一样的是先有区域视野,然后聚焦于华侨华人群体。大部分学者一开始就是研究东南亚华侨华人的课题。我是在对东南亚历史、社会和政治比较全面了解的基础上来研究华侨华人作为社会的一个构成部分,即先把这个“面”做好,因为华侨华人只是它的一个部分,然后再点面结合。第二个特点是我以教学为出发点,以教学为导向就会比较关注一些重要的历史事件、发展线索及其内在因果关系。我在新加坡国立大学讲授东南亚华侨华人的课程有“东南亚华人”和“海外华人专题研究”两门。我比较关注几个关键的转折点,比如说第二次世界大战之后华侨华人身份认同的转变,当地社会群体的立场和态度是什么,在全球化时代华侨华人如何构成连接中国与海外的桥梁?第三个特点就是把东南亚华侨华人的发展与变迁放在近现代中国衰落(晚清)和崛起(1949年以来)的大脉络下来思考,深入探讨它们之间的互动关系。 采访者:您的研究方法与其他学者有什么不同? 刘宏教授:在东南亚华侨华人研究方法方面,我认为不能够仅仅聚焦华侨华人这一个方面,还要注重其他方面:第一个是要把他们放在一个变迁中的社会地理文化环境下去考察,第二个是放在全球化和中国发展的角度来看,第三个是海外华侨华人的历史发展和未来走向。这些是我自己研究的切入点,所以我对华侨华人研究看似比较分散,涉及到经济、政治、社会、文化等方面,地理范围涵盖了东南亚、日本、欧洲、美国等地区,但有一个共同的关注点把这些问题连在一起,这就是网络、认同,以及人口、观念、资本的跨界流动,通过网络的视野来研究华侨华人。我认为网络包括两大块:一个是海外华侨华人社会内部网络,一个是海外华侨华人与中国的网络。所以我写的文章主要是将这几个大的出发点作为抓手。还有就是广泛深入的个案研究、使用别人未必会注意到的资料,比如华侨华人商场的广告、电话簿、日历上的宣传画、讣告等,这些资料有其鲜明的独特性(如讣告能反映出某些人的社会网络构成)。我做出来的东西可能别人不一定会认同我的观点和结论,但是至少我用的资料是常人不太注意的,再加入多语种的原始资料,如档案、报刊、访谈等,在此基础上形成新的想法。还有一点就是注重把海外华侨华人研究同国际学术界主流理论与方法论有机地结合起来。 采访者:您对中国的华侨华人研究有什么看法? 刘宏教授:目前国内华侨华人研究在研究者数量、书刊、资料、论文等方面比起我在国内念书时增加了许多。但是我觉得华侨华人研究有一个很大的瓶颈,许多还是属于个案研究,缺乏理论和宏观的视野。大视野包括学科视野、比较视野、全球或区域视野。个案研究其实是需要的,但是我们要通过个案研究来看到大现象。我自己在研究海外华侨华人时也做了很多个案研究,但是我做的个案研究被学术界引用比较多的都是涉及到社会资本、网络、全球化、认同、跨界性等宏观课题。作为相对比较边缘的研究领域,我们需要构建起华侨华人研究与主流学术界的对话,这个对话指的是将主流学术界所建构起来的概念、理论框架和方法有选择地运用到我们的研究中,同时,用我们的资料和分析来修正或丰富主流学术界的论述。我在美国的导师一再跟我讲,研究历史主要是看两样东西,一是因果关系,二是进程。意识到海外华侨华人的重要性,不仅仅是因为我们通常讲的人数众多,而且还包括海外华侨华人作为一个独特族群的表现、身份认同、商业网络,以及与祖籍国的关系等。他们能够被上升到国际主流学术界关心的话题,如族群关系、身份认同、社会融合、经济模式、文化变迁。如果我们把“华人”这个前缀拿掉,这些也是其它地区和国家面临的问题。社会科学关注的终极问题不是特殊性而是普遍性的现象,特殊性是用来说明或者论证普遍性的一个手段。我觉得我们经常过于强调特殊性,把手段当作目的。需要强调的是,华侨华人作为一门学科,首先要有具体个案,它们不仅有助于了解海外华侨华人社会,也能帮助我们寻找学科关注的问题和问题意识,并从中发现重要的链接点。 采访者:几年过去了,您对华侨华人与国际关系之间的关系有什么新的看法? 刘宏教授:在国际关系研究里,华侨华人研究还没有被广泛引入这个领域,我们需要处理好的是怎么样通过国际移民和国际关系的联系,特别是通过国际关系研究中的新建构主义(注重认同)建立链接点。几年前我写了一篇有关华侨华人与国际关系的论文[6],目前把一些相关的思考进一步扩展,用“跨界治理”(transnational governance)的概念来研究问题[7]。我想通过华侨华人问题作为一个切入点,来看中国当前的跨界治理机制。我认为,随着中国越来越国际化,在全球范围内已经出现一种有中国特色的跨国治理机制,如新近成立的亚投行,而跨国治理机制里面很重要的一个环节是华侨华人问题。它的侧重点不是在海外而是在国内,这个由外而内的转变也是与我最近这几年从事的研究和行政工作有关。近20年来,我所负责的南洋公共管理研究生院培养了1400多位公共管理硕士毕业生,并为15000多名中国和东南亚政府官员提供短期培训。这使我有机会接触到许多相关政府部门的负责人,对中国的发展有了更深入的了解和认识,因而也更注重内外互动以及政策与理论的关联性。 采访者:新加坡作为“东盟的大脑”,它本身是由华人血统组成的国家,但在对华政策方面更倾向欧美,它采取这种政策的原因源于哪些考虑? 刘宏教授:新加坡人口中75%是华人,但它并非华人国家,而是一个多种族和多元文化的国家。新加坡其实很难发挥“东盟大脑”的作用,但它在一些区域的组织上发挥了一些重要作用。新加坡对中国采取的政策出发点和立足点并没有明显的种族因素,最主要的决定因素是国家利益和生存。新加坡政府一直有很强烈的危机意识,寻求生存与发展是政策的重要动力。新加坡前驻美国大使陈庆珠教授 (Chan Heng Chee)写过一本书,就以“求生政治”(the Politics of Survival)为书名。新加坡在这个区域最好的生存办法就是维持权力均衡,不让一个国家独大。这就是为什么李光耀讲欢迎美国重返亚洲,欢迎美国来平衡中国[8],它制定政策是站在生存和发展国家利益而非华族的基础上来考虑的。新加坡当然还要考量其在经济上对中国的依赖,但新加坡尽量避免经济的依赖性转变成政治的依赖性,因为一旦演变成政治上的依赖性,不仅仅是外交生存会碰到问题,也会影响新加坡内政,比如说新加坡太靠近中国的话,可能会引起其他种族的不安。所以新加坡是以自身的国家利益而非华族的身份为出发点来处理对华关系的。 采访者:您在中国东南沿海的福建永安也生活过,也提到过“边缘精神”“边缘力量”,它对于您整个家族及其分布状况产生的影响,您是怎么看的? 刘宏教授:他们可能不会感受到这一点,只是我自己在做研究的时候较有感触。我较少谈中美关系这类宏观战略,这个问题固然很重要,在中国和美国很多人都可以谈论。但是我是想说,除了这个问题要谈,有一些看似边缘问题也要注意。比如1979年中越战争的导火线之一就是越南的排华,所以不是说边缘不影响中心。再比如说广东就有自己的优势,它与香港、海外华侨华人、东南亚联系的优势,最早开放的历史优势,这些都是广东发展中的历史资源和跨界资本。随着区域和世界越来越网络化,边缘与中心更多是相对而言的,如电脑只要联网就可成为一个局域的中心。海外华侨华人也具备这种优势,它本身就是一种网络型的建构,它与国家、市场和社会的关系既复杂又多元。对此问题的分析,日本学者滨下武志教授有很多独到的看法。我从1995年认识他以来,经常有机会和他交流,深受他的启发。他的著作《华侨、华人与中华网:移民、交易、侨汇网络的结构及其展开》(2013年,岩波书店)可以说是他的集大成之作,值得好好研读。四 中国与海外华侨华人:从“侨务公共外交”到“一带一路” 采访者:前两年中国提出“侨务公共外交”政策,您对该政策有什么看法? 刘宏教授:“侨务公共外交”是一个值得重视的课题,主要原因有两个:一个是中国崛起之后,一些国家对中国的疑虑也在增加,特别是周边国家。第二个是谁能够扮演中国走出去或者塑造中国良好形象的角色?在这两方面,华侨华人还是可以发挥重要作用的。但这个作用要有意识地推动,因为公共外交本身讲的就是政府怎么通过不同方式在外国民众中塑造本国的良好形象。2010年3月,我在《公共外交季刊》创刊号上发表的《华侨华人与中国的公共外交》或许是最早一篇相关的学术性文章,我对这些问题做了讨论。但是华侨华人的作用还得有个限度,华侨是居住海外的中国公民,在外国介绍和推广中国当然没什么问题,但当地出生或已归化的海外华人毕竟是所在国的公民,他讲的话更多的是代表外籍华人的身份,所以海外华人作为一个渠道能够让我们更多了解当地社会及其对中国的看法,让我们的公共外交更有的放矢。 现在有不少关于华侨华人在中国软实力提升中的作用、华侨华人在宣传上起的桥梁作用等课题。应该说他们会起到一定的作用,比如说一些华文媒体、报刊、电视能够比较多地介绍中国的正面形象。因为当地有一部分人对中国仍有一定的误解和偏见,这些介绍能让他们有比较全面的了解。还有就是通过文化活动、社会活动来推动当地社会对中国的认知。但是这些正面形象的塑造如果仅仅通过中文媒介还远远不够,要更多地用当地语言与主流媒介和社会来沟通和交流。 采访者:现在大陆与台湾在海外侨务方面影响力的对比怎么样? 刘宏教授:无论从重视程度还是发展规模来讲,大陆在海外侨务的影响力当然大得多。国侨办作为国务院的一个具体的职能部门在政策、资源、人数方面的优势很明显,侨办从中央到省、市都有,还有侨联、致公党等五侨系统以及涉侨高校(如暨南大学和华侨大学)。此外中国大陆对涉侨政策的关注度也高很多,包括“大侨务”的提出等等。海外华侨华人对中国大陆的作用也很大,比如百分之六七十的投资来自海外华侨华人,现在引进海外人才主要还是华侨华人。台湾地区基本上没有这些方面的优势,台湾本身地方小,经济发展规模有限,从力度、影响等方面还是无法与大陆相比。而且目前的民进党当局对海外华侨华人并不重视,甚至排斥。 采访者:中国很强调海外华人为中国服务,你觉得这样合不合适?有没有其他国家对海外人员进行动员的? 刘宏教授:也有,比如说犹太人就是一个很典型的事例。此外,印度会给海外印度人公民证,除了不能投票,其他的待遇跟国民一样。享有这种待遇、政策,海外居住国对祖籍国的召唤政策会不会反感?当然会有一些关注,但不会有太多的反感。比如印度人在英国占当地人口的比例不到2%,只是一个很小的群体。但是华人不一样,华人在印尼虽然只占了4%,但是总人口接近1000万,如果这种特殊政策在印尼实施,印尼政府就会不满或不安,这也和冷战时期的历史遗产有关。 采访者:您去过很多国家或地区,对海外华侨华人进行了深入的调查研究,您认为海外华侨华人怎样才能生活得更好呢? 刘宏教授:这个问题比较大,海外华侨华人怎么样更好地生活,很重要的一点是他们要融入到当地社会中去。毕竟他们的未来、他们子女的未来是跟当地密切联系在一起的,即使中国再强大,真正回到中国来发展的毕竟是少数。海外华人的最好前景是成为当地社会的有机组成部分,同时又能保持自己的族群和文化特色,就是文化上跟祖籍国的联系,族群上与世界各地的华人沟通。他们可以并行不悖,在政治上、社会上完全成为当地的一部分。在文化上既是当地文化的一部分,也是中华文化的一部分(或者说杜维明教授讲的“文化中国”)。政治认同是当地的,文化认同可以是多元的、跨国的。海外华人可以同时掌握英语或居住国语言,并通过中文的语言媒介打开另外一扇窗户,能够对其他文化有更深入的了解,包括对中国的认识。 采访者:2017年5月,中国将“一路一带”国际合作高层论坛作为主场外交推进中国的对外战略,您如何看待当前中国“一路一带”战略下华侨华人的角色扮演? 刘宏教授:有关“一带一路”战略构想在中国及世界范围引起的强烈反响,对“一带一路”的解读呈现多种不同的态度。我认为,理解“一带一路”可从双重视野入手:一是跨界治理的视野,将中国、“一带一路”沿线国家和地区以及海外华人三者结合起来,放在“亚洲跨界治理”的框架内来思考。二是国家间政策互动的视野,“一带一路”战略不仅是中国的政策,我们也要关注到该战略在“一带一路”沿线国家的反响,以及在这种反响的基础上中国政府在政策层面做出的适应性微调,以实现“一带一路”战略中资本、人员、技术和信息的跨界流动。在实践层面,“五通”中的“民心相通”是“一带一路”成功与否的关键。“民心相通”离不开海外华侨华人,沿线国家华侨华人和华商组织有长期合作中的跨国经验、完善的机制和当地政府的支持,他们能成为“一带一路”与当地政府和人民进行沟通的桥梁,打消或减轻当地政府和人民对“一带一路”倡议的疑虑,增进互信,使“一带一路”与沿线国家很好地对接。必须注意的是,海外华侨华人为了其居住国利益而参加“一带一路”,所做一切能对本国与中国关系的改进发挥作用,但所在国的经济利益和自身的商业权益是他们考虑的前提。对此问题,我最近有二篇文章专门进行了论述[9]。五 跨国主义理论视域下的人才环流 采访者:您在多篇文章中有提到“跨国性”或“跨国主义”理论,它与“人才环流”有何种关联,“人才环流”是否已上升为一种可以概念化并加以定义的理论?如果有上升到概念层面,那它的学理内涵包括什么内容? 刘宏教授:我在《跨界亚洲的理念与实践:中国模式、华人网络、国际关系》(2013年由南京大学出版社出版)一书对这个问题有比较多的理论和个案的探讨。“人才环流,brain circulation”这个概念最初在1996年被提出来,主要是针对人才流失(brain drain)现象的一种替代性模式。到了21世纪初,加州大学伯克利分校的Saxenian教授将之进一步系统化和深化,从其源头、方式、作用等方面进行深入的研究,已经逐渐形成一个学术体系[10]。我觉得,它可以和国际移民研究中的跨国主义理论相结合,对不同类别的海外华侨华人群体展开深入的研究,既注重海外华侨华人内部的多元性(如高技术移民、企业家、劳工移民、新生代),也关心海外华侨华人作为一个整体与其他国际移民的差异性。近年来我和我的同事进行的具体个案就是围绕以上这些多元性和普遍性的问题展开,并尝试将海外华侨华人个案与普遍性理论对接。如对意大利和英国华人劳工移民中的阶级冲突问题的研究[11];对米兰的175代华人的研究[12];对新加坡当地人对华人新移民的看法、新移民企业家的双重嵌入,以及美国和新加坡华人社会的比较研究[13];对东南亚华人社会与中国关系变迁的研究等等[14]。作为一个历史学出身的学者,我也特别关注当代海外华人跨国主义的历史和机构基础及其当代相关性,例如对侨批的研究就是以此为出发点[15]。 采访者:您在2009年撰写的《当代华人新移民的跨国实践与人才环流——英国与新加坡的比较研究》一文中对比了英、新人才环流政策的差异,并为中国的人才环流实践提出了三方面的建议[16]。时间过去了几年,通过观察,您如何评价当前中国在这方面的实践,以及未来还可以从哪些方面进一步改进? 刘宏教授:因为工作的关系,我近年的研究更加关注政策和实践的层面。两年前,中国人力资源与社会保障部下属的中国人事科学研究院请我主持一个重点研究课题,有关国际人才发展战略中的新加坡部分。我请欧美同学会副会长、中国与全球化智库主任王辉耀博士参与合作,撰写完成《新加坡人才战略与实践》一书(由中组部党建读物出版社出版),该书对人才环流的理论、实践和政策做了详细的分析。我觉得中国对人才已经越来越重视,把人才强国作为一项国策来推动,相信今后会有更好的实践和成果。当然,在一些具体的领域,如高等教育,包括新加坡在内的海外大学的经验对当前的“双一流”建设还是有一定的借鉴意义。针对该问题,我最近有一些相关论著发表[17]。目前我主持的一个大型科研项目是关于全球南方(Global South)范围内的知识转移和动态治理,分析当代中国与东南亚、非洲,新加坡与中国、东南亚之间的多元互动和共生。这些政策导向的学术研究虽然不属于海外华人或区域研究,但还是有共通之处,如对当地语境(context)的重视、知识转移中的适用性问题(adaptability)、知识移民(knowledge diaspora)、政策与实践的关联性、理论如何与个案相结合的问题等[18]。结语 当前,中国“一带一路”倡议深入推进,国际影响力持续扩大,这给世界华侨华人研究带来了新的挑战,原有侧重个案研究的模式应该有一定转向:从侧重个案特殊性、注重“点”的研究,转向用全球或区域视野、比较或跨学科视界与主流学术理论界进行对话,研究带有普遍性意义的问题。正如刘宏教授所言:“社会科学关注的终极问题不是特殊性而是普遍性的问题,特殊性是用来说明或者论证普遍性的手段”。刘宏教授环流式的个人经历、注重“跨学科”和“边缘力量”的研究思路、严谨的治学风格给我们带来很好的启示和借鉴。 注释[1]隶属新加坡南洋理工大学全资控股子公司,刘教授负责管理新加坡南洋理工大学与中国相关的事务及在北上广的三个办事处。[2]刘教授1982年毕业于厦门大学历史系并获得学士学位,1985年厦门大学毕业并获复旦大学硕士学位,1985至1987年留任厦门大学;1987至1989年在荷兰阿姆斯特丹大学南亚与东南亚系进修,1989年赴美国俄亥俄大学攻读博士学位;1995至2006年任教于新加坡国立大学中国研究系(2000年8月“获终身教职”资格),2002至2005年任新加坡国立大学人文与社会科学学院助理院长;2006年7月至2010年9月任英国曼彻斯特大学中国研究中心创立主任、东亚研究系讲席教授、东亚研究系主任、曼彻斯特大学孔子学院创院院长(2007年荣获中国教育部“长江学者”讲座教授称号);2011年4月至今任新加坡南洋理工大学人文与社会科学学院院长。此外,刘教授还曾任伦敦中国大学委员会副主席及专家委员会召集人、新加坡教育部中国研究课程大纲发展委员会委员,以及新加坡宗乡会馆联合总会执行委员。[3]如跨国主义、族群关系、身份、网络、资本、全球化、人才环流等主流国际学术理论。[4] 1969—1978年中国实施9年制学制,小学5年、初中2年、高中2年。[5]英国高校的招聘分为全球发布招聘启事和业界著名学者推荐两种,刘教授是属于后者。[6] Hong Liu, “An Emerging China and Diasporic Chinese: Historicity, the State, and International Relations”,Journal of Contemporary China, Vol.20, No.71, 2011, pp.856-876.[7] Hong Liu and Els Van Dongen, “China’s Diaspora Policies as a New Mode of Transnational Governance”,Journal of Contemporary China, Vol.25, No.102, 2016, pp.805-821.[8]中国翻译成“制衡”,新加坡翻译成“平衡”。[9]刘宏:《跨国网络与全球治理:东亚政治经济发展的趋势和挑战》,《当代亚太》2013年第6期;刘宏、张慧梅、范昕:《东南亚跨界华商组织与“一带一路”战略的建构和实施》,《南洋问题研究》2016年第4期。[10] AnnaLee Saxenian, “From Brain Drain to Brain Circulation: Transnational Communities and Regional Upgrading in India and China”,Comparative International Development, Fall 2005;The New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy, Harvard University Press,2007.[11] Bin Wu and Hong Liu, “Bringing Class Back In: Class Consciousness and Solidarity among Chinese Migrant Workers in Italy and the UK”,Ethnic and Racial Studies, Vol.37, No.8, 2014, pp.1391-1408.[12] Giuseppina Merchionne and Hong Liu, “Arts, cuisine et design: La génération 1.75 de la diaspora chinoise à Milan et la création d’entreprises transnationales” [Arts, cuisine, and design: the 1.75 generation of Chinese Diaspora in Milan and the making oftransnational enterprises], Hommes et Migrations, No.1314, 2016, pp.44-51.[13] Hong Liu, “Beyond Co-Ethnicity: The Politics of Differentiating and Integrating New Immigrants in Singapore”,Ethnic and Racial Studies, Vol.37, No.7, 2014, pp.1225-1238;Ren Na and Hong Liu, “Traversing between Local and Transnational:Dual Embeddedness of New Chinese Immigrant Entrepreneurs in Singapore”,Asian and Pacific Migration Journal, Vol.24, No.3, 2015, pp.298-326;Zhou Min and Hong Liu, “Homeland Engagement and Host-SocietyIntegration: A Comparative Study of New Chinese Immigrants in the United Statesand Singapore”, International Journal of Comparative Sociology, Vol.57, No.1, 2016, pp.30-52.[14] Hong Liu, “Opportunities and Anxieties for the Chinese Diaspora in Southeast Asia”,Current History: A Journal of Contemporary World Affairs, Vol.115, No.784, 2016, pp.312-318.[15] Hong Liu and Gregor Benton, “The Qiaopi Trade and Its role in Modern China and the Chinese Diaspora: Toward an Alternative Explanation of ‘Transnational Capitalism’”,Journal of Asian Studies, Vol.75, No.3, 2016, pp.575-594;Gregor Benton and Hong Liu, Dear China: Migrant Letters andRemittances, 1820-1980. Berkeley: University of California Press, forthcoming;Gregor Benton,Hong Liu, and Zhang Huimei, eds., The Strongest Link: The Qiaopi Trade and Transnational Networks in the Chinese Diaspora. London: Routledge, forthcoming.[16]建议:第一,进一步制定和完善一整套明确和具操作性的制度化和常态化的吸引人才和使用人才的体系;第二,更好地创造条件,使他们真正起到领军人物的作用;第三,为国内本土人才水平的提高提供充分的平台,使之与海外引进的高端人才互为促进,从而达到共赢的结果。[17]刘宏主编《大学之道——新加坡高等教育的理念与实践》,新加坡:南洋理工大学南洋公共管理研究生院,2016年;刘宏、贾丽华:《海外高校的人才战略及其启示——新加坡南洋理工大学的个案分析》, 王辉耀主编《著名专家论人才创新——中国人才50人论坛文集》,即将出版。[18]对该问题研究的初步成果包括Hong Liu and Tingyan Wang, “China and the Singapore Model: Perspectives fromthe Mid-level Cadres andImplications for Transnational Knowledge Transfer”,The China Quarterly, forthcoming.【责任编辑:陈若华】 [作者简介]王趸兴,暨南大学国际关系学院/华侨华人研究院国际关系专业2014级博士研究生;柯世池,暨南大学国际关系学院/华侨华人研究院国际关系专业2015级硕士研究生。本文刊载于《东南亚研究》2017年第5期。

2017年10月16日 -

王辉耀:中美最大的黏合剂就是经贸

“中美最大的黏合剂就是经贸。”全球化智库(CCG)主任王辉耀13日接受《环球时报》记者采访时表示,中美经贸向来是大家关心的话题,两国现在的关系能这么紧密便得益于经贸。 王辉耀介绍说,CCG专家团日前赴美展开一系列研讨对话活动,与美国政界、智库界和商界就两国双边贸易等多个议题进行交流。他在美期间针对改善中美经贸提及三点,包括基础设施合作、放松中国对美投资以及美国对华服贸顺差。 王辉耀认为,中美基础设施合作非常重要。特朗普上台后,宣布制订投资超过1万亿美元的基础设施计划,但现在还没见到实际投入。同时,美国有大量基础设施需要更新,包括铁路、电站、电网等。而中国的基础设施已是一张靓丽的名片,高铁、港珠澳大桥等项目让人刮目相看,不过这些还没能成为世界公共产品。如果能攻克美国市场,必将产生巨大的国际影响。 至于中国对美投资,王辉耀表示,美国外国在美投资委员会(CFIUS)现在放慢了对中国项目的审批速度,还有不少项目卡在CFIUS,前不久特朗普还否决了一桩有中资背景的私募基金对美国半导体公司的收购案。其实,中国制造水平和能力这些年不断增强,可以更好地满足美国市场,因此美国应该放开对华投资的限制。福耀玻璃在美投资建厂就是很好的例子,也迎合了美国制造业回流的愿望。 在谈到中美贸易时,王辉耀提醒,有两大块没有被统计在内,而这两大块美国都是顺差,一个是留学生,一个是游客。中国目前在美国有30多万大学在校生,这还不算在美上中学的。两者加起来估计超过40万,如果每人学费加生活费一年是三四万美元,那么一年就将给美国创造120亿到160亿美元的收入。相比之下,来华留学的美国人只有2万。从两国往来游客所带来的收入来看,美国也是稳赚的。文章选自环球网,2017年10月12日

2017年10月16日 -

Wuhan sets university graduates minimum wage of up to $7,590

Wuhan, the capital of Central China’s Hubei Province, has announced it is setting the minimum wage for university graduates as high as 80,000 yuan ($7,590) per year to try to get its grads to stay and work in the city.The city set the minimum wage for a graduate with a bachelor’s degree at 50,000 yuan per year, according to a new policy released Wednesday night.For a master’s holder, the minimum figure is 60,000 yuan, China News Service (CNS) reported Thursday.Anyone with a doctor’s degree can look for a minimum annual salary of 80,000 yuan, or four times the city’s statutory minimum wage of 1,750 yuan per month.Wages are of course always a major concern for grads fresh out of school, and are one of the main focuses of grads in choosing where to live and what job to get, said the CNS.But Wuhan did not just stop with the minimum wage standards, it also announced new residency regulations for the graduates on Wednesday, to get more of them to live and work in the city, for example by loosening residency requirements.It will also provide preferential housing policies and living benefits, specifically, by giving a 20-percent reduction for grads in need of housing, China News Service reported."It’s not just Wuhan, many other cities have joined the talent war. And China has entered a period of aging society, which means that whoever owns the young talent will own the future," Wang Huiyao, director of the Center for China and Globalization (CCG), told the Global Times on Thursday.The city of Chengdu in Southwest China’s Sichuan Province, published a policy that allows the better students with a bachelor’s or higher degree to obtain local residency on July 2nd, people.cn reported.It’s not just China, but the whole world that is facing the challenges of an aging society, which makes attracting and recruiting younger, more talented people even more crucial, said Wang.From Global Times,2017-10-12

2017年10月16日