- 当前位置:

- 首页>

- 活动>

- ���������������

���������������

CCG持续关注国际关系议题,推动中国与全球化的发展,积极开展国际交流,充分发挥智库“二轨外交”作用,在巴黎和平论坛、达沃斯世界经济论坛、慕尼黑安全会议等重要国际政策与意见交流平台上组织分论坛、边会、圆桌会议、晚宴等活动,促进国际政商学界对话,凝聚共识;CCG积极与各国政界、智库界、工商界开展“二轨外交”活动,每年常态化赴多国调研与交流,促进中外关系攸关方互动,保持与多国政策圈层的沟通渠道。

-

【人民网】中国毕业生选择就业城市更加关注“非物质吸引力”

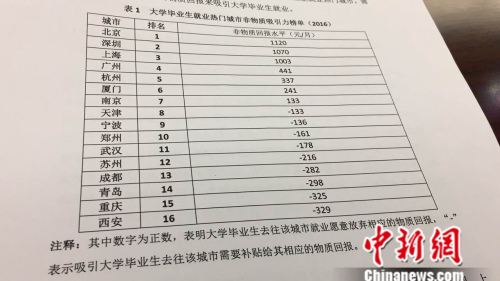

人民网北京12月20日电 以“城市非物质吸引力”作为就业衡量标准的榜单,对大学生在热门城市就业有了新解释。今日,由中国与全球化智库(CCG)联合麦可思研究院共同发布“大学毕业生就业热门城市非物质吸引力榜单(2016)”提出了新衡量指标和研究方法,是国内唯一以“城市非物质吸引力”作为就业衡量标准的榜单。 榜单显示,大学毕业生选择就业城市越来越关注城市非物质吸引力。据中国与全球化智库(CCG)、麦可思研究院联合研究显示,大学毕业生选择就业城市时不再仅仅考虑薪酬、行业、职位等传统影响因素,而是更多地考虑城市自身的建设情况与未来发展潜力等非物质因素。包括城市社会环境、经济发展、城市文明、基础设施配套、国际化发展环境、个人成长机会甚至消费习惯等给就业者带来的非物质回报。 榜单表示,2015年,北京、深圳、上海对大学毕业生就业的非物质吸引力位列前三。中国与全球化智库(CCG)、麦可思研究院联合研究认为,这三大城市非物质吸引力远高于其他主要城市,在被调查大学毕业生就业群体在同等效用下,愿意每月放弃1120元、1070元和1003元物质回报,来享受这三个城市为其工作和生活带来的非物质回报。 榜单分析称,随着一线城市人才政策突破创新,产业转型升级的不断完善,创新创业持续发展,在吸引优秀大学毕业生的争夺上仍掌握主动权。 但同时,榜单也指出,一线城市仍有产业转移与人口疏解的迫切需求,加之生活成本居高不下、户籍制度条件苛刻,大学毕业生逃离一线城市,回流到准一线,甚至二三线城市的情况仍然存在。对此,榜单建议,其他城市可以通过提升自身非物质吸引力,为吸引大学毕业生流向该城市就业和创业提供必要支持。文章选自人民网,2016年12月20日

2016年12月22日 -

CCG联手中国百人会在京举行圣诞迎新盛典

2016年12月18日,由中国与全球化智库(CCG)、中国百人会主办的点亮2017全球化梦想-- “圣诞迎新盛典”,于当晚在北京郡王府成功举办。 晚会现场有100多位来自各行各业的嘉宾和精英才俊, CCG的众多常务理事和理事专程参加了本次年度聚会。原国家外经贸部副部长,原博鳌亚洲论坛理事、秘书长,CCG主席龙永图中国与全球化智库(CCG)理事长兼主任王辉耀 晚宴上四位来自官、产、学界的重量级嘉宾与大家分享他们的精彩观点,他们分别是原国家外经贸部副部长,原博鳌亚洲论坛理事、秘书长,中国与全球化智库(CCG)主席龙永图,中国与全球化智库(CCG)理事长兼主任王辉耀,中国企业家协会副会长、原招商银行行长、国家科技成果转化引导基金理事、中国与全球化智库(CCG)副主席马蔚华,花旗银行亚太区主席蔡红军,共同探讨了“2017年的中国企业全球化梦想”。座谈中,龙永图从全球化趋势分析了当今全球化潮流,王辉耀分享了他对投资海外趋势的看法与观点,马蔚华谈到中国企业走出去的经验以及他对2017年的展望,蔡红军则从全球投资的角度和中国企业走出去的融资领域讲述了她对未来一年的期待。四位发言嘉宾讨论热烈,精彩纷呈,赢得与会嘉宾的热烈反响。宾夕法尼亚大学沃顿中国中心总经理何育萍女士专程出席了本次活动. 同时,CCG携手百人会,北京CBD国际论坛,欧美同学会商会以及中国国际人才中心共同发起组建的北京CBD国际商学院联盟,进行了启动成立仪式。 四位重量级嘉宾龙永图,王辉耀,马蔚华,蔡红军与宾大沃顿中国中心总经理何育萍女士共同携手点亮了象征该仪式的启动球。该联盟将携手美国宾夕法尼亚大学沃顿中国中心等世界著名学府,致力于培养全球化人才,助力中国企业走出去,使中国企业全球化更上一层楼。 参加本次盛会的CCG众多常务理事和理事包括: 中国企业家协会副会长、原招商银行行长、国家科技成果转化引导基金理事、CCG副主席马蔚华,深圳市海云天投资控股集团董事局主席、CCG副主席游忠惠,塔塔集团中国区总裁詹宏钰,亨瑞集团总裁、CCG常务理事邹亨瑞,燕定美中教育创始人、CCG常务理事高燕定,中外建城市建设投资股份有限公司董事长,北京成华合生投资管理有限公司董事长、CCG常务理事焦涌,欧洲-中国企业家联合会执行主席,中国中小企业协会高新技术分会副秘书长、CCG常务理事路东,国龙文产投资集团董事长兼总裁、CCG常务理事陆兴东,北京恒昌利通投资管理有限公司CEO、CCG常务理事秦洪涛,霍普金斯医药研究院股份有限公司创始人、董事长、CCG常务理事赵柏松,京创时代(北京)科技孵化器有限公司总裁、CCG理事安永钢,万可传播总监、CCG理事陈琛,富爱达国际贸易有限公司董事长、CCG理事唐浩轩,成都中通信通科技有限公司董事长、CCG理事韦波,安学国际有限公司创始人、总裁、CCG理事徐耀良, 佳士得中国区总裁蔡金青,用友网络科技股份有限公司助理总裁郝伟明,宾大沃顿中国中心总经理何育萍女士, 潍柴国际董事长兼首席执行官郎华,欧士力集团大中华区董事长刘国平,SK中国区副总裁刘智平,北京小马奔腾文化传媒股份有限公司CEO马奔东,中投海外直接投资有限责任公司董事总经理马文彦,北京环境交易所总裁、北京绿色金融协会会长梅德文,美国史宾沙集团中国公司副总裁兼华北区总经理祁瑞峰, 复星集团副总裁、复星旅游及商业集团总裁董事长钱建农,金杜律师事务所合伙人王晖,北京金诚同达律师事务所高级合伙人邬国华,美国百人会成员、晓龙基金会董事长曾宪章,道同投资创始人、原人大自然保护协会北亚区总干事长张醒生, 美国史宾沙集团大中华区执行董事张洋,中国与全球化智库(CCG)秘书长苗绿,中国与全球化智库(CCG)副秘书长刘宇等各界精英人士出席了此次活动。 回顾即将过去的一年,中国作为世界第二大经济体,面对国内外诸多不确定因素,仍然表现出良好的发展势头,成为全球经济的领跑者。在逆全球化思潮泛起的情况下,中国企业和企业人将继续增强竞争力,直面挑战,抓住机遇,为实现自身和企业界的“中国企业全球化梦想”而不懈努力,共同点亮更加精彩的2017!

2016年12月22日 -

【新民晚报】大学毕业生眼中”非物质吸引力”城市榜单发布 京深沪位列前三

图说:大学毕业生愿意每月放弃1120元、1070元和1003元物质消费水平,来享受北京、深圳、上海这三个城市为其工作和生活带来的非物质享受。 【新民晚报·新民网】为在一线城市工作,你愿意放弃多少物质消费?中国与全球化智库(CCG)联合麦可思研究院今天下午发布了“2015年大学毕业生就业热门城市非物质吸引力榜单”,显示北京、深圳、上海位列大学毕业生就业热门城市非物质吸引力榜单前三甲。为到这三个城市就业,大学毕业生愿意每月放弃1120元、1070元和1003元物质消费水平,来享受这三个城市为其工作和生活带来的非物质享受。 上海从第9到第3原因:上海自贸区的发展和积分落户政策 现实生活中,更多大学毕业生愿意为在一线城市工作而放弃一定物质收益。据CCG研究人员介绍,包括社会环境、城市文明、基础设施配套、个人发展机会甚至消费习惯等非物质因素,这些都成为吸引着众多优秀大学毕业生在一线城市发展的非薪资影响因素,即 “非物质吸引力”。为解释这一社会现象,打破了薪资、行业和职位是影响大学生选择就业城市的主要因素的传统观念,从城市“非物质吸引力”方面探究大学生对于就业选择的“非理性”思考。 榜单显示,北京、深圳、上海三大城市非物质吸引力远高于其他主要城市,即被调查的大学毕业生就业群体在同等效用下,平均每月愿意放弃1000元以上的物质消费水平,来享受这三个城市为其工作和生活带来的非物质享受。个人未来职业发展、生活配套、成就感是大学生选择北京、深圳、上海进行发展的主因。值得一提的是,上海从2010年的第9上升6位。专家表示,上海快速跃升前三名,主要原因是上海自贸区的发展和积分落户政策吸引着大量大学毕业生。人才政策大胆突破,区域内公路、高铁网络不断完善也为上海的非物质吸引力加分。 广州、杭州、厦门、南京分别位列榜单第四到第七位,大学毕业生为到这些城市就业,愿意每月放弃100-500元的物质消费。非物质吸引力相对较弱的城市需要依靠增加相应的物质消费,才能补充因城市非物质吸引力不足而未达到理想情况下的个人效用实现,即需要增加一定的可支配收入,才能吸引更多大学毕业生选择该城市作为就业发展的目标。 一线城市依靠其城市发展的绝对优势,在非物质吸引力方面占据领先地位。随着一线城市在人才政策的突破创新,产业转型升级的不断完善,创新创业的持续发展,吸引优秀大学毕业生的争夺仍掌握更多主动权。但一线城市有产业转移与人口疏解的迫切需求,生活成本居高不下,户籍制度条件苛刻,大学毕业生逃离一线城市,回流到准一线,甚至二三线城市的情况仍然存在。其他城市可以通过提升自身非物质吸引力,为吸引大学毕业生流向该城市就业和创业提供必要的支持。 大学毕业生在非一线城市的购买力月收入总体优于一线城市 统计调查结果显示,2010年大学毕业生调整物价后的购买力月收入平均值为2093元,当年在北京就业的大学毕业生调整物价后的购买力月收入为1487元,与平均值的差距为606元;2015年大学毕业生调整物价后的购买力月收入平均值为3433元,当年在北京就业的大学毕业生调整物价后的购买力月收入为3125元,与平均值的差距为308元。 可以看出,随着其他城市房租的不断攀升,大学毕业生在各个城市的可支配收入差距逐渐缩小。比较而言,更多的人愿意为享受“北上广深”一线大城市的非物质条件,放弃一定数量的物质条件。如果能够在一线大城市立足,无论是在未来发展的广度和宽度上,还是在生活配套方面,甚至在成就感方面,一线城市都要比在其他城市更具有吸引力,也就是一线城市的非物质吸引力更强。 此外,准一线城市非物质吸引力发展出现了分化,部分城市在向一线城市水平发展的道路上“患上”了明显的大城市综合症,如房价攀升、城市交通不便、公共资源使用拥挤等,这些都成为非物质吸引力在吸引大学毕业生就业的减分项。在准一线城市快速发展的阶段,人才流失将可能成为其发展中面临的较大挑战,需要各城市管理者提前谋划,加大力度发展城市非物质吸引力。(新民晚报驻京记者于明山通讯员潘子璇)文章选自新民晚报,2016年12月20日

2016年12月21日 -

【中国新闻网】大学毕业生就业热门城市非物质吸引力榜单:京深沪列前三

中新网北京12月20日电(吕春荣)20日下午,中国与全球化智库(CCG)联合麦可思研究院共同发布的“大学毕业生就业热门城市非物质吸引力榜单(2016)”显示,北京、深圳、上海位列前三。 据了解,本研究基于经济学的效用理论展开,借鉴了国内外人口、就业与城市发展等领域专家的理论研究,通过对2015届大学生毕业半年后社会需求与培养质量抽样调查数据回归,计算出大学毕业生在城市的收入与在城市间因工作迁移所获得(或失去)的物质消费差距,在控制通货膨胀影响的基础上,得出大学毕业生在各个城市愿意降低的收入,即各城市的各非物质吸引力。 该研究从中国147个百万人口规模以上的城市中筛选出了大学毕业生就业的16个热门城市,分别是北京、深圳、上海、广州、杭州、厦门、南京、天津、宁波、郑州、武汉、苏州、成都、青岛、重庆、西安,并对16个就业热门城市的非物质吸引力进行分析。 中国与全球化智库(CCG)、麦可思研究院联合研究发现,2015年,北京、深圳、上海对大学毕业生就业的非物质吸引力位列前三。 在16个大学毕业生就业热门城市中,大学毕业生为了到北京、深圳和上海就业,每月愿意放弃的物质消费超过1000元。广州、杭州、厦门、南京分别位列大学毕业生热门城市非物质吸引力榜单的第四到第七位,大学毕业生为了到这些城市就业愿意每月放弃100-500元的物质回报。而其他大学毕业生就业热门城市,需要通过提高相应金额的物质回报来吸引大学毕业生就业。 研究也指出,北京、深圳、上海三大城市非物质吸引力远高于其他主要城市,即被调查的大学毕业生就业群体在同等效用下,愿意每月放弃1120元、1070元和1003元物质回报,来享受这三个城市为其工作和生活带来的非物质回报。 此外,具有较大非物质吸引力的城市还有广州、杭州、厦门、南京。非物质吸引力相对较弱的城市需要依靠增加相应的物质回报,才能补充因城市非物质吸引力不足而未达到理想情况下的个人效用实现,即需要增加一定的可支配收入,才能吸引更多大学毕业生选择该城市作为就业发展的目标。(完)文章选自中国新闻网,2016年12月20日

2016年12月21日 -

【中国青年报】国际人才蓝皮书《中国留学发展报告》发布 中国学生对留学成本考虑最少

本报讯(记者 解丽)近日,由中国与全球化智库(CCG)研究编著、社科院社科文献出版社出版的国际人才蓝皮书《中国留学发展报告》发布。报告指出,2015年度,中国在海外留学的学生有126万人,中国留学生占世界留学生总数的1/4。而在留学学校的选择上,中国留学生更注重学校的声望,对学费考虑最少。 蓝皮书指出,2015年度,中国在海外留学的学生有126万人,约占世界国际留学生总数的25%,这意味着每四个国际留学生中,就有一个是中国的海外留学生。中国既是美、加、英、澳等英语国家的最大留学生生源国,也是日、韩、新等汉语文化圈国家的最大留学生来源国。数据显示,我国在美留学本科生首超研究生,本科阶段的留学生增速明显快于研究生阶段。2014-2015学年,赴美攻读本科学位的中国留学生人数第一次超过了赴美攻读研究生学位的人数,其中攻读本科的中国学生达124552人,较上一年增长12.7%,攻读研究生的中国学生达120331人,较上一年增长4%。 蓝皮书指出,职业发展前景是大部分国际留学生择校时考虑的最重要因素。调查显示,约58%的印度留学生将职业发展前景作为首要考虑目标,40%的欧洲留学生和撒哈拉以南非洲地区的学生认为职业发展前景为重要考虑因素。相比于职业发展,中国和中东的留学生则更注重学校的声望,约47%的中国留学生和34%的中东留学生认为学校的声望非常重要,而认为职业发展前景重要的人群中,有相当一部分人是出于对学校/项目的影响力考虑。 CCG研究发现,相比于其他地区的学生,中国学生和中东学生对留学成本的考虑最少。其中,仅29%的中国学生和26%的中东学生认为学费非常重要。而对生活费的考虑,仅14%的中国学生认为非常重要。这些现象反映了随着中产阶层的不断壮大,中国中产家庭对子女的教育投入更加重视,但同时也折射出中国留学生留学更多依赖家庭资助的问题。 同时,一方面出国留学人员增速放缓,一方面留学回国人数增长加速,目前留学回国人数已超过累积出国留学总人数的一半。《中国留学发展报告》研究显示,1978-2015年中国出国留学的人数累计已达404.21万人。其中,126.43万人处于学习研究阶段,221.86万人选择学成回国,学成回国学生占已完成学业学生群体的79.87%。 CCG秘书长苗绿表示,良好的工作机会和国际化的薪酬待遇是吸引留学生回国的主要影响因素。调查发现,对留学回国人员吸引力较大的措施主要包括提供有发展前景的工作机会、提供国际化的薪酬待遇。其次是放开出入境限制、支持重大科研项目、取消户籍限制、解决回国养老等问题。文章选自《中国青年报》,2016年12月13日

2016年12月20日 -

【凤凰网】内地智库:留学人员需提高安全意识

【视频观看】 近日,中国与全球化智库(CCG)在京发布《中国留学发展报告(2016)》蓝皮书。报告以全球视角对2015到2016年的中国留学现状、问题与发展进行了探讨。中国与全球化智库(CCG)主任就留学生出国安全以及包括社会管理、慈善和创新创业等在内的新兴专业领域接受了凤凰卫视记者的采访。文章选自凤凰卫视,2016年12月12日

2016年12月20日 -

【江苏广电融媒体新闻中心】发挥新型智库”最强大脑”作用 专家学者支招智库治理

【视频观看】 新型智库是党和政府科学民主依法决策的重要支撑,被称为"最强大脑"。新型智库该如何更好地从实际出发,充分发挥"最强大脑"的作用?今天,来自全国智库研究界的近700名专家学者汇聚南京,展开研讨。 根据中国智库索引收录的489家智库数据,我国每家智库全职研究人员不足10人,平均每位研究成员每年产出2.4项研究成果。虽然智库总数从2008年的全球第12位跃居目前的第2位,但普遍存在研究深度不够、主体地位不明、缺乏内容创新等问题,对此,专家学者们给出不少建议。 光明日报智库版主编、光明日报智库研究与发布中心副主任王斯敏:“体制机制的改革,是智库建设、智库发展的一个‘牛鼻子’。在实质性的研究力量上要高度地提升,把平时我们这种浅表化、快速化、碎片化的研究习惯,来转化成一种要有深度,更加地对接现实的研究。” 中国与全球化智库(CCG)秘书长苗绿:“我觉得社会智库更多的可能国家需要扶持他们,更多地开辟建言献策的渠道,给予更多资金上的鼓励,很多数据是需要更多地开放给智库,进行研究的。” 目前,江苏的智库建设位于全国前列。由于高校和科研院所众多、人才优势明显,高校智库成为江苏智库的"主阵地",但也面对研究成果同质化、转化难等困境,不少专家认为,高校研究应当立足实际,建设现代化、专业化、科学化的新型智库。 经济学家洪银兴:“我是不太赞成另起炉灶来建智库,应该把现有的我们高校的科研机构,现有的一些专业,能够从事智库的研究。” 南京大学中国智库研究与评价中心首席专家李刚:“不能把自己的功能理解为为政府出点子,这些政策、研究的建议,必需建立在一个长期的,或者说一个扎实的,建立在一个实证调查基础之上的。”文章选自江苏广电融媒体新闻中心,2016年12月17日

2016年12月20日