- 当前位置:

- 首页>

- 活动>

- ������������

������������

CCG持续关注国际关系议题,推动中国与全球化的发展,积极开展国际交流,充分发挥智库“二轨外交”作用,在巴黎和平论坛、达沃斯世界经济论坛、慕尼黑安全会议等重要国际政策与意见交流平台上组织分论坛、边会、圆桌会议、晚宴等活动,促进国际政商学界对话,凝聚共识;CCG积极与各国政界、智库界、工商界开展“二轨外交”活动,每年常态化赴多国调研与交流,促进中外关系攸关方互动,保持与多国政策圈层的沟通渠道。

-

华人经济转型十个方面的建议

海外华人经济在这些年来已经发生很大的变化,知识型的华人不断增加,而且很多海外的经济活动也有很大的机会。比如说刚才听到了,目前全世界华人人数在不断 增加,我们已经达到了将近4、5000万人。还有我们中国本身的变化,比如说现在出国的人数,2006年因私出国人数超过3400万人,不管是旅游,还是 定居、留学。中国每年留学人员出去也有十多万人,改革开放出国超过110万,回国的也超过30万人。我觉得这是一个新的历史现象,就是新的一个发展趋势。 还有一个值得重视的,就是经过几十年的发展,老一代的华人在海外扎下了根,他们重视子女教育。第二代的华人普遍是技术型的和专业型的人才。所以说知识创造 成就,全球化创造机会,传统意义上支撑海外华人的三把刀,目前逐渐改变。第二代华人,包括新出国移民的技术人才,以及从事高科技,包括各种专业技术人才, 会计师、律师、医生,还有金融科技等等。所以我觉得这是一个很值得重视的现象。 还有一方面就是有一个新的趋势,我认为全球华人大循环的时代到来。比如说我们早期的19世纪,或者20世纪初期,我们那时候华人是单向的,背井离乡出去 了,主要是出流,外出。后来经历了内战,文革动乱,加上很长一段时间,海外华人跟中国的距离拉的很远。改革开放以后出现了一个新的发展趋势,就是大量的华 人回来投资,回来建厂。比如说改革开放以来,我们70%的外资,都是通过华人引进的。早期是外流,现在是内流,这就出现了一个新的趋势,就是华人经济大循 环,有人不仅是欧美,也去俄罗斯,非洲,很多东南亚的国家。这是全国华人经济大循环,大流动,这是前所未有的,这带来很多的机会,带来很多发展的新的机 遇。这个是今天华人社会很重要的一个增长点,也是一个很大的机会所在。随着人员流动,人才流动,带来了很多的经验。 今天华人已经开始融入了国外主流社会。以美国为例,以前很多人在唐人街,现在是在硅谷,包括欧美同学会有三位理事,就是从硅谷回来了,陈宏,原来创办了硅 谷的一个企业,他创办的企业在硅谷,后来在美国上市,现在又回中国创办了投资银行,做了很多国内银行,包括国内企业在海外上市并购,他带动了很多企业走出 去。同时也雇了很多国际化的人才。我们还有一个理事叫邓峰,是清华大学出去的,他在美国创业,包括在纳斯达克上市,把企业卖了40亿美金,后来回到中国。 在中国从事投资和创办新的企业,包括给清华捐款1000万美金。再一个就是朱敏,他是早年出去在硅谷,把企业做到华尔街,把企业卖了32亿美金,回到了中 国。这种大量的精英人才,国际人才在涌现。我们圈子里有很多这种国际流动的人才,这些也都是华人,都是投资身份,也是在世界各地,他们活动的场景不局限在 一时一地,哪里有机会,哪里有凝聚力就往哪里走。这些人发挥着很大的作用。 中国企业要走出去,有大量的中国企业需要和国际的华人组建的营销网络对接。中国现在出口占了GDP的三分之一,中国企业要走出去必须需要大量的新型的国际 人才,我们不能仅仅依靠外商,还需要熟悉中国文化的华人来帮助企业走出去。国内企业包括把产品推向全世界各方面都需要提升,这都需要华人参与。 总的来讲华人经济转型升级是一个迫在眉睫的问题。随着中国不断与世界经济接轨,这是一个不可回避的问题。 华人经济转型我有十个方面的建议: 1、海外华人应该加强和中国本土包括两岸三地经济的整合,我们在欧美的华人,包括在东南亚的华人,应该加强和中国大陆经济,和两岸三地经济文化的整合,特 别是大中华经济圈。这块非常重要的,我们现在进入区域经济时代,有北美,东盟,欧盟,如果海外华人能够和大中华经济圈结合起来,我觉得中国决定还会有更大 的发展。 2、应该加强和跨国公司的结合。海外华人有很多的优势,有很多人在跨国公司任职,这些人应该和跨国公司进一步加强合作,因为跨国公司是世界经济一个主要的 力量,比如说沃尔玛在中国采购一年就是几百亿美金,如果海外华人和跨国公司结合,中国的产品走出去还会得到一个很大的发展。 3、加强和中国三资企业结合。三资企业虽然不如跨国公司大,但是有很多的三资企业,他们不会参加广交会,世界博览会,如果依靠海外华人可以做得更好,可以加强这方面的合作。 4、加强与民营企业结合,民营企业还在起步阶段,这方面还有很多的机遇,和中国海外华人结合起来发展的空间。特别是现在很多民营企业是家族经营,处在初级阶段,需要大量海外华人加入。 5、海外华人转型的时候,应该更多和留学人才结合。因为目前海外留学人员超过110万,超过70%还在海外,这批人具有高智力,高智商,很多都有跨国公司的经验,都是专业人才。我们从三把刀转型的时候,从传统经济转型的时候,更多的和这些人结合。 6、要更多的融入当地经济,比如说西班牙烧鞋,意大利烧中国的灯笼,我们入乡随俗方面,特别是改革开放之后新出来的这些新侨,加强和当地的融合。要融入当地文化,吸收当地文化,这个可能还需要进一步的加强。 7、海外华人经济应该巩固和当地华人市场的结合。我们面向中国大陆,面向大中华经济圈,面向海外华人经济市场的同时,也要面向海外华人市场。根据加拿大新 的调查数据,在2015年两个城市的华人人口可能超过半数以上,这样在加拿大这么大的两个城市里面,华人超过半数,本身华人市场就很大,这个里面就有很多 机会,服务的机会,高科技的机会,包括房地产各个方面。这也是海外华人经济不可忽视的方面。占领好这个市场,也是华人经济转型的重要方面。 8、应该加强海外华人社团的建设。比如说最近刚刚在开四届华侨华人社团大会,我觉得这个实际上是非常有意义的活动,因为世界各地,我们遍布了这么多的华 侨,但是是一个相当分散的形式,所以我们应该加强华侨社团的建设,华侨政治力量的建设。比如说加拿大组建了一个新的政党。加拿大去年大选中间,有五个华人 当选为联邦国会议员,这个就是很活跃的一个方面,我们不仅在经济上积极参与,在政治上也要参与。这方面是一个非常好的契机。 最后想总结一下,我觉得目前中国已经开始了新一轮21世纪新的发展,我们现在有这么好的本土经济,我们有这么好两岸三地华人中华经济圈,又有5000万遍 布世界各地的华侨,世界上任何一个国家都没有这个优势。中国21世纪发展,21世纪的腾飞,如果我们能做好华人经济转型,中国在21世纪的发展是不可限量 的,谢谢大家。 (欧美同学会副会长、欧美同学会建言献策委员会主任、中国与全球化智库主任 王辉耀)

2010年9月9日 -

海归职业经理人在中国

中国经济奇迹的取得,一个很重要的原因是:在开放政策引导下,大批外资企业包括世界500强纷纷进入中国市场,不仅带来大量外资及就业机会,也快速推进中国经济与国际接轨,从而将中国纳入全球经济分工体系。

2010年9月8日 -

贾文山:如何提升中国的国际传播力与竞争力

随着中国的不断发展,来自外界的挑战也越来越多。在此期间,一方面是我们自己要进行心理调适,另一方面西方大国也应该经过一个心理调适。跨文化传播学对内有助于中国的稳定和发展,对外有助于提升中国的国际形象和软实力,是中国从大国走向强国的强力推进器。

2010年8月26日 -

中国应降低外流人才环流的门槛

中国改革和开放的总设计师邓小平曾经指出:几千万海外华侨华人是一支了不起的力量,是中国大发展的独特机遇。长期以来,广大海外华侨华人以不同方式热心支 持和参与中国的经济建设。迄今为止,在华投资的外资企业,大多数的项目和资金来自华商。过去三十年来,随着许多中国留学人员成了新移民、并可能永久定居海 外,政府在二十世纪九十年代出台了“支持留学,鼓励回国,来去自由”的政策。同时,“回国服务”的官方口号被“为国服务”所取代。 中国政府出台的各种驱动性政策与制度安排也为跨国华人的产生与发展提供了便利的条件,促使越来越多的跨国华人出现在当代中国的舞台上。虽然中国政府为了鼓 励新移民归国出台了一系列政策,但政府也意识到存在着实际困难,因而采取了多种措施鼓励新移民选择散居者模式(即通过在移民国与中国之间不断迁移来为国服 务),这些措施为新移民精英与回国人员提供了巨大的机会。这是个规模虽小却甚为重要的新移民精英与归国人员群体,他们中很多人可能并不是中国的公民;中国 对待他们的政策,是出于国家的核心利益,但有着深远的超国界意义。 这些新政策的关键议程在于适应跨国主义的新趋势,它们的出台与实施使得民族国家固定边界的传统观念部分地被更灵活的跨国观念所取代。因为跨国华人参与了推 动全球化的进程,国家也获取了重要利益。从新移民的角度来看,他们也利用了这些新政策提供的有利条件,开始在中国和海外两栖地同时就业。这种(半)永久性 移民的新模式--尽管不够稳定--使他们同时兼顾了对民族国家与跨国逻辑的忠诚。这些努力也在政治上、地理上与文化上缩短了中国与海外的距离。然而,移民 精英与这一国家的战略性合作决不是完全没有阻碍或困难的,他们不同的运作逻辑将不可避免地导致观念和行为上的分歧,关于双重国籍的争议就是一个明显的事 例。 尽管以上政策已获得普遍好评,并在推动留学人员和新移民回国中起了重要的作用,但在新移民精英的跨国流动方面,仍存在一些政策和法律限制,对于那些已获得 外国公民身份的新华人尤其明显。中华人民共和国国籍法(1980)第三条规定:中华人民共和国不承认中国公民具有双重国籍,以及第九条规定:定居外国的中 国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。 上一代归国华侨(在二十世纪五六十年代)主要是来自东南亚地区,大多数都是永久性的回国定居,而新移民并非如此。根据北京市留学人员服务中心2006年末 对在北京工作的3000名回国创业人员所做的一项调查显示,他们中有692 位(23.1%)拥有外国公民身份,445 位(14.8%)已取得外国永久 居住权,这两类人占总数的37.9%。留学人员主要来自发达国家,特别是西方发达国。与此类似,在回国开办企业或从事新的职业的华人中,“两栖创业”模式 正越来越普遍,这种模式可让他们穿梭往返于中国与居住国之间。 许多暂时回国的华人已获得外国公民身份,穿梭于中国与西方国家之间已成为他们的日常活动,这成为双重国籍问题在立法机构和大众传媒中广泛讨论的客观背景。 与此同时,中国已经采取一系列的新政策,在2004年8月提出了绿卡制度。但是,由于门槛过高,第二年仅仅只有100人获得绿卡。形成鲜明对比的是,大多 数主要经济体(例如美国、英国、法国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯)对移民海外的公民都默认双重国籍,可以说不存在人才环流的障碍,因此,中国还需要付出更 大的努力,才能真正推动“人才环流”。 (作者系英国曼彻斯特大学中国研究中心主任刘宏)

2010年8月13日 -

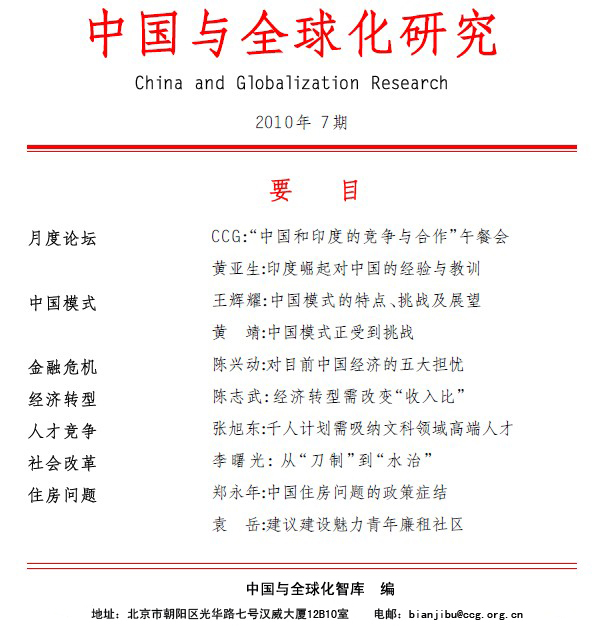

《中国与全球化研究》第7期 · 2010年

《中国与全球化研究》是由中国与全球化智库主办,专门向有关政府部门、机构建言献策,并供有关的政府官员、企业家、专家学者以及其他高端人士参考的内部参考性读物,按月定期出版纸质刊物和电子杂志。本期为2010年7期,主要内容包括月度论坛、中国模式、深化改革、人才竞争、经济转型、房地产问题等。

2010年7月26日 -

化解中国企业海外投资风险的对策

中国企业走出去遇到了种种困难,要化解这些困难,除了企业自己的努力,还需要政府和社会各界的帮助。根据这么多年来的观察思考,我觉得在实际中可以采取如下对策。 第一,在各大中心城市设立中国企业走出去咨询中心。 我在加拿大的时候,发现加拿大各个城市都有加拿大企业走出去的中心。改革开放三十年,我们建立了很多招商引资的中心,现在中国企业要走出去,能不能由商务部牵头,在各个大的城市中心,建立一个中国企业走出去的咨询中心,为这些走出去企业做一些服务。 第二,提前对投资国进行调查研究,制定详细、严谨的可行性研究报告。 不要为走出去而走出去。每一个企业对自己是否走出去,一定要有清醒的目的,作出一个商业的判断,而不是响应政府的号召,来一个政治运动走出去,这样走出去,十个有九个会败阵回来。 第三,吃透国家参与签订的各种国际投资保护协定,在企业投资发生风险后,积极寻求国家主管部门和相关国际机构的帮助。 政府在这方面要做很多努力,帮助我们中国企业走出去,营造一个更好的气氛。中国企业走出去,就像一个孩子远走高飞,到一个陌生的环境里面,更需要母亲的关 爱,更需要国家的关爱。政府应积极和国外签订投资保护协议,签订一些对保护公民的领事方面的条约,这些方面都是非常重要;中国企业的员工在国外出现问题的 时候,中国大使馆、中国政府要在第一时间作出反应。 第四,利用进出口银行、出口信用保险公司等政策性金融力量,为企业“走出去”增设保障。 以往利用政策性金融手段的多为外贸企业,实际上这些政策性金融机构同样也可作为企业控制对外投资风险的“防火墙。 第五,创新金融政策,鼓励企业海外抄底。 现在去海外抄底有很好的时机,政府甚至可以成立一个有国际资本参与或参股的中国海外联合收购基金,把国际上有名的PE也吸引进来,也利用“外资”去收购合 适的“外资”,以及进行投资和并购。另外,政府应该帮助有条件的民营企业参与“海外抄底”。许多优秀的民营企业甚至比国企经营更务实、策略更灵活、更富有 效率,但却不像国企那样拥有雄厚的资金保障以及获得贷款。政府是否也可以考虑出台政策,让民营企业可以用房产、企业资产等做抵押获得资金进行海外并购和投 资,以及在税收和人才招聘上提供方便。 第六,政府与民间良性互动,积极应对知识产权困扰。 关于知识产权保护和反倾销的问题,我觉得应该加强政府交涉的力度。美国和西方很多国家政府为本国企业说话的冲动是非常强烈的。我们中国的政府官员,也要有 这种精神,在海外就要为中国的企业说话。在反倾销的问题上,在知识产权的问题上,我们做得不对的我们改,但是如果是滥用了反倾销,滥用了知识产权的一些做 法,滥用了商标法的做法,那么我们就要理直气壮地提出来,不能让我们的企业吃哑巴亏。 第七,以市场换市场,戴着洋帽子走出去。 以前跨国公司进中国,我们是以市场换技术。现在,我觉得,我们应该以市场换市场,如果你进来占用中国市场,那么,我同时也能够到你的市场去。组建一个联合 舰队或者联合企业,形成一个国际化的团队,这样可能带动更多的中国企业走出去。这样走出去,政治的敏感度也小一点。毕竟冷战了很多年,国外有一些民众对中 国还是有这样那样的政治偏见,如果我们能够戴着洋帽子走出去,慢慢淡化国外的一些政治偏见或其他成见。 第八,善于选拔使用国际化人才,特别是所在国本土人才。 这是最重要的。因为如果我们真正有一批具有国际视野,了解国外的政治、经济,法律,人文环境的这样一些人才的话,我们企业走出去,就会顺利得多。但是培养 一批国际化的人才,不是一天两天可以做到,所以我们在这个方面,也要借助于外力,也就是我们应该在国际化的,走出去的过程当中,尽可能的利用当地的人才, 利用当地的人才为我们服务。 第九,抄海外人才底,充分发挥海外华人特别是中国留学生的作用。 我们抄底海外的资产和企业时,还需要抄底那些能在当地经营这些企业的人才。现在华尔街大量的人才失业,裁员十万,中间有很多是我们的留学人员,很多是华裔 的人才,这是中国吸纳高端国际化人才的很好的机会。我们企业有时候走不出去就是因为缺乏人才,不懂国际上怎么运作,我们应该利用这些机会吸纳国际上一流的 经营人才,投资的人才,储备我们的人才。 第十,增强社会责任意识,积极回报当地社会。 中国企业对外投资起步较晚,除了在技术、管理、资金等方面的差距外,不适应国际竞争环境,风险防范意识不强,特别是不善于处理企业经济利益与社会效益的关 系,是“走出去”的中国企业所面临的普遍问题。要注意与当地社区搞好关系,做一个负责任的企业公民,这样就能更好地融入当地社会,顺利实现本土化生存发 展。 (欧美同学会副会长、欧美同学会建言献策委员会主任、中国与全球化智库主任 王辉耀)

2010年7月23日 -

多数创业者缺乏的技能

创业者是一群独特的人,但是他们的行事有一定的模式。事实上,如同我最近在《哈佛商业评论》中所写到的,从我公司所作的研究来看,大部分接二连三创立新公司的创业者,都展现了说服力、领导力、个人担当、目标导向和人际关系技能。但是在同一项研究中,我们也发现这些创业者所未具备的一套技能。 为了重复使用我们的方法,我们先找一些确认为连续创立新公司的创业者做为受试者,根据他们具备的个人技能进行评估。接着再将他们与一个包含17,000人的控制组作比较。和之前一样,我们根据受试者在23项与工作相关的实用技能高低来加以评估,看看他们的技能是充分发展、已有发展、略有发展,或是需要发展。 在分析资料之后,我们发现,大部分连续创立新公司的创业者缺乏四项不同的技能,有三项技能在统计上很重要,还有一项技能也明显欠缺。统计上的重要性,是通过比较排名最低的技能与创业者顶尖的技能所得到的,如同第一项研究中的评估方式。 同理心是连续创立新公司的企业家最缺乏的特质之一,创业者为人们创造事物和解决问题,但是根据这项研究,创业者如此做是想要得到投资报酬。创业者在某个知识水平上可能具有强烈同理心,因为他们想要制造出可以协助别人的产品或服务。但这通常也与因为花费时间和工夫而获得报酬的企业家相关,有强烈同理心的人们通常不会期望获得报酬。 一心创业的人们不擅长于自我管理和时间管理。在多项工作中,管理个人日常事务,可能使得完成更大的公司目标受到阻碍,而公司目标对创业者相当重要。由于创业者手上通常有许多项目同时进行,他们根本没有空对每一项项目事必躬亲。他们通常需要有人协助管理日常事务,而且应该要雇人或是把这些事指派给精通这项技能的人员。 这促成了创业者缺乏的另一项技能:规划和安排。和自我管理类似,如果创业者花时间规划和安排每一项工作或会议,他们绝对没办法完成其他任何事情。同样地,创业者应该雇用人员来管理他们的行程、安排会议和活动,避免办公室杂乱无章,并且协助他们按照预定时间行事,这样就可以让他们处于优势。 在解决问题的分析能力上,创业者也没有胜过控制组。他们面临高度功利主义的激励因素(潜在的未来收益、金钱报酬、新产品或点子),所以他们的焦点通常集中在快速作出决定。他们在决策上有急迫感,根本没有时间收集和分析资料。他们把数字视为阻碍,而他们是应该如此──每一个告诉他们某个想法不会奏效的人,都已经使用资料和逻辑来说明那个论点。例如,马丁·路德·金(Martin Luther King Jr.)曾说“我有一个梦”,他并没有说“我有一个计划和战略”。企业家拥有愿景,但需要雇用人手来建立可行的战略并且加以执行。 一心创业的人们拥有一套明确的技能,这些技能促成了卓越的领导力和构想。但也许,他们尚未掌握的技能也同样重要。了解那些缺点之后,创业者就会懂得在身边多安插一些擅长那些领域的人才,借此取长补短。身为领导者,了解别人的长处,用他们来弥补自己的短处,是发展优良团队以执行宏大愿景并且达成目标的关键。 比尔·邦斯泰特尔 (Bill J. Bonnstetter)是国际目标训练公司(Target Training International, Ltd)董事长。

2010年7月15日