- 当前位置:

- 首页>

- 活动>

- ������������

������������

CCG持续关注国际关系议题,推动中国与全球化的发展,积极开展国际交流,充分发挥智库“二轨外交”作用,在巴黎和平论坛、达沃斯世界经济论坛、慕尼黑安全会议等重要国际政策与意见交流平台上组织分论坛、边会、圆桌会议、晚宴等活动,促进国际政商学界对话,凝聚共识;CCG积极与各国政界、智库界、工商界开展“二轨外交”活动,每年常态化赴多国调研与交流,促进中外关系攸关方互动,保持与多国政策圈层的沟通渠道。

-

邹亨瑞:就是现在,中国房企进军美国的最佳时机

2014年11月21日傍晚,首届“中国企业国际化论坛”在国际旅游岛海南三亚市半山半岛盛大启幕。本次论坛由中国与全球化智库(CCG)、商务部中国国际经济合作学会、国家外专局、中国国际人才交流协会、中国工商银行、Smadja& Smadjia战略咨询公司联合举办,三亚市人民政府协办,论坛吸引了国内外企业家、专家学者、商业精英等近300多位嘉宾出席参加。为期三天的论坛,将以“开启中国企业国际化新纪元”为主题,在16个版块中对中国企业全球化发展进行讨论。 在本次论坛上,我们又一次见到了刚刚在北京参加了凤凰财经峰会的亨瑞集团总裁邹亨瑞先生,并有幸对他进行了独家采访,邹亨瑞先生也毫不吝啬地与我们分享了他的海外投资经验。 不同天空,不同思维 凤凰网:作为拥有丰富海外投资经验的导航者,您认为中国房企“走出去”的路上有哪些方面“水土不服”?能给正在准备“走出去”的中国房企一些建议吗? 邹亨瑞:从房地产开发的角度来说,国外法律法规、政策与国内都有着极大的不同,国内的成功经验及运作思维都无法直接在国外市场复制。首先,在国内房地产行业往往可以边审批、边开发,而在国外审批制度则非常程序化,企业必须通过所有的审批才能够进行开发。加上国内企业在国外的员工组成缺乏本地属性,又拉长了国内企业在国外的步伐。等等问题使在当地选择一个合适的合作伙伴就显得尤为重要,充分吸取以往的经验教训,避免走弯路、错路。 就是现在,中国房企进军美国的最佳时机 凤凰网:那中国房企应不应该“走出去”呢?如果答案是肯定的,那是什么时机呢? 邹亨瑞:美国在经历了经融危机的洗礼后,从去年开始真正复苏,接下来则预计需要有5—6年的上升时间。今年作为美国经济的由衰复兴的上升期,正是最好的投资点。把眼光再放回国内,房地产市场调整,企业面临着激烈的竞争和重新洗牌,投资回报率由原本的20%—30%,下降到了10%—15%,这个回报率已经和国外基本持平。相比之下,不同于国内政策的变化多端,美国有着更浓的市场化,更强的稳定性,投资与回报有可见的预期,中国房企有理由走出国门,迈向世界。 三亚,美丽的洗肺之城 凤凰网:能谈一谈您对三亚的印象吗? 邹亨瑞:刚刚结束了在北京的凤凰财经峰会,来到三亚,用时下比较流行的话说,正好可以洗洗肺。三亚美丽的自然风光和清新的空气,是一个很好的旅游度假城市。我认为三亚接下来应该更多地关注文化产业、轻资产行业等等,保护原生态的同时,也让三亚有更多的砝码“走出去”。文章选自凤凰房产,2014年11月

2015年8月27日 -

邹亨瑞:购房“零首付”十分危险

人民网北京5月27日电 (周素雅)日前,亨瑞集团总裁邹亨瑞在接受人民网《财经1+1》专访时表示,2008年美国房地产引起的次贷危机,引发了金融风暴。这告诫我们购房“零首付“十分危险,要加强金融监管,将房贷与个人责任担保挂钩。 邹亨瑞说,美国泡沫时期,房地产占GDP的总额度超过10%,相关产业超过20%,占比过高,现在回归常态。对美国来说已经基本过去,从大数据来看,全球还有余波存在。 邹亨瑞认为,美国次贷危机给我国房地产的借鉴是,一要加强金融监管,例如美国最初的“零首付”十分危险,不能参照。如今,美国房贷和个人责任担保挂钩,购房者须“负责到底” 。另外,美国出现危机以后,对金融机构加强了监管,除了风险披露,还严格控制衍生产品。 “中国房地产在过去十年里,占比过高。”邹亨瑞建议,一,要鼓励支持其他产业,例如高科技、养老、汽车、文化等产业。其二,鼓励房地产的多元化,实现转型升级。降低房地产业态占比,降低风险。第三,房地产也要“赶时髦”,“互联网+房地产”要多功能化、绿色环保,达到零排放。第四,房地产应向旅游文化地产、养老地产和其他的产业地产来扩展。

2015年8月27日 -

俞敏洪:主张年轻人拿别人的钱回国创业

如今,中国不断增强的经济实力和对海归的优惠政策吸引着越来越多的留学生回国发展。教育部公开数据显示,2014年,各类留学回国人员总数为36.48万,与2013年度相比较,留学回国人数增加了1.13万人,增长了3.20%。 随着,海外高校进入毕业季,这对于出国“镀金”结束的留学生来说,回国就业还是创业成选择难题。 新东方教育集团董事长俞敏洪在接受记者采访时说,“未来的20年、30年中国的机会依然会比其他国家多。不管就业还是创业都要以中国为基地或者是以中国人为基础来设计自己的未来。” 俞敏洪老师认为,“现在的学生跟企业的对接是完全不需要等学业结束后再拿到毕业证书回来再来寻找企业,这个太原始、太落后了。这个问题我觉得通过现在移动互联时代的各种信息工具、平台、APP,甚至微信的服务号、公众号来解决。每个企业都会在网上公布自己的招聘信息,比如像新东方现在做的海威时代,就是一个留学生和企业对接信息交流平台。在海归回国之前,企业就可以通过平台来进行当面面试、电话面试或者通过视频面试对学生进行深入的了解,原则上完成了毕业以前就可以跟企业形成对接的过程。” 据俞敏洪老师介绍,每年大概会有100到150个留学毕业生来到新东方工作,基本上都是通过海外的渠道实现的,海威时代能让中国所有最优秀的企业放在这个平台上,然后最优秀的学生在这个平台上自己寻找哪个企业更加适合自己。因为学生找不到好企业的前提下对企业信息了解不够,那企业找不到好学生的原因是对学生的信息了解不够,那么在这个过程中间如果能把这些信息比对,并且通过某选标签能够缩小寻找范围,这样的话很自然的学生就能够找到合适的工作。 “我比较主张年轻人通过良好的规划和商业计划书的形式来拿别人的钱创业。对于那些还没有想法但是又想回国的人来说,他们可以先回国来就业,加入像新东方这样的成熟公司,也可以加入创业公司,跟着创业者一起去创业,这样可以不用付出什么成本,又学到了创业思路。”俞敏洪老师说道。 对于常年在国外的“海归”不适应中国职场环境的问题,俞敏洪认为,留学生回国不适应主要有两个方面的原因:第一,中国的企业大部分做事情不是中规中矩的,比较随意,而在国外学习是一个中规中矩的过程;第二,有些留学生因为是国外深造,尤其是名牌大学的留学生常常有意识无意识会有种优越感,而这种优越感在他周围的同事看来很滑稽。你还没有了解中国,却有优越感,那最后他周边的同事有可能会排斥他。” 俞敏洪老师表示,不管你从多优秀的名牌大学毕业,在工作过程中间只有抱着谦虚的学习心态,周围的人才会接受你,如果你真有才华的话很快就会变成引领某一个行业的先锋。 “计划回国工作的留学生,从二年级开始或者从研究生开始提前两年到中国的相关企业实习是最佳时机。”俞敏洪老师说道。(记者:曾瑞鑫、刘昌) 文章选自中国网,2015年8月18日

2015年8月26日 -

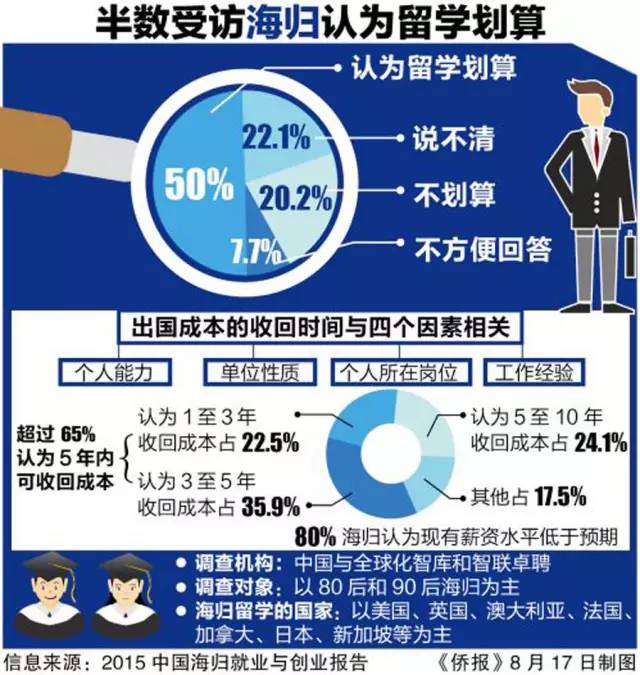

【侨报网】过半中国留学生归国 超一成人难融入国情

越多的中国人愿意拿出相当于家庭年收入三四倍的钱,送他们唯一的孩子出国留学,而外界对此曾一度嗤之以鼻,认为这并不划算。难道真的有那么家庭愿意戴着“人傻钱多速来”的帽子吗?答案显然是否定的。 调查报告显示半数受访“海归”认为留学划算 据新华社报道,第十届中国留学人员创新创业论坛于8月16日在京召开。 中国教育部副部长刘利民在论坛上介绍,截至2014年,中国各类出国留学人员总数达到351.84万人,其中仍有170.88万人在国外,这些人“成为中国在海外最大的人才库和所留学国家创新人才的组成部分”。 论坛期间中国与全球化智库(CCG)与智联招聘联合发布的“2015中国海归就业创业调查报告”也显示,“截至2014年,中国留学回国累积总人数已达180.96万,占出国留学总计总人数的51.4%”。 据悉,该调查报告还显示半数受访“海归”认为留学划算。超过65%的留学归国人员认为可在5年内收回留学经济成本。而出国成本的收回时间与海归的个人能力、单位性质、个人所在岗位、工作经验等因素密切相关。 报告还指出,海归回国就业地区主要集中在北京、上海、广州、深圳等大城市和省会城市;中西部城市,尤其是成都、西安、武汉等地对海归的吸引力有所增加。 海归就业主要集中在民营企业和外资企业。从具体产业来看,金融业最多,为14.3%,贸易/批发/零售业、房地产/建筑业、互联网分别占7.2%、6.9%、5.5%。新一代信息技术、文化创意产业等产业占比较小。 智联卓聘创始人郭盛说,海归仍然需要时间来适应国内就业和创业的环境,这需要充分借助社会力量积极开展文化、交流等活动,帮助海归人员更好地融入中国社会。 中国与全球化智库(CCG)主任王辉耀认为,海归拥有国际化的人脉和视野,创业资源丰富。中国还需要进一步完善相关政策和制度,吸引更多的海归安心回国创业就业,并参与到中国倡导的“一带一路”等战略性项目中来。 海归难以融入国情仍成硬伤 除了留学划算与否这一话题以外,海归回国后的适应性也受到了广泛关注。 另澎湃新闻网报道称,郭盛还在会上介绍说,现在的趋势是海归越来越多,海归越来越平民化、多元化。以前的海归多是社会最顶尖的人才,现在的海归越来越年轻化,层次越来越多。 同时他也指出“随着海归的平民化和多元化,他们在中国也面临着越来越多的困境,他们在中国面临的竞争越来越激烈,他们融入中国的环境也会越来越难。” 郭盛认为海归分为“大海归和小海归”两类,“大海归往往是指精英海归,在金字塔的中间和底层是大量的年轻海归”。“海归最大的困难是他们觉得比较难以融入国内的环境。” 上述报告显示,能较快融入国内环境的占32.7%,渐渐融入的占54.4%,但有12.9%一直很难融入。据中国与全球化智库编著出版的《中国海归发展报告(2013)》,当年的调查显示“半数以上的海归一直难以融入国内环境”。 另据报告显示,仅有15%受访者认为自己在人脉网络方面占优势,47%受访者认为自身在这方面处劣势地位,“国内的关系网络因在国外上学而断裂”。 中国政法大学研究生院常务副院长李曙光在当天的论坛上表示,绝大多数海归都来自市场经济法制特别完善的国家,回到中国容易被国情所困,特别是在创业创新方面面临很大的困惑。 李曙光认为,中国整体法制环境在不断进步,虽然仍面临非常多的问题。李曙光表示在创业创新方面,中国已经拥有一些基本的法律比如公司法、证券法、合同法、物权法等,为创新创业打下了好的制度基础,但中国法制仍待完善的地方是“不太注重人”。 “我们的法,如何更好的注重人性,更多的尊重人格,更多的尊重个体,(尊重)个体的生命价值和个体的权利价值?”李曙光认为这是需要给予更多关注的方面。 文章选自侨报网,2015年8月17日

2015年8月26日 -

【中国经济周刊】印度为什么盛产跨国公司CEO?

印度裔高管到底有多厉害? 北京时间8月11日,谷歌联合创始人兼CEO拉里·佩奇(Larry Page)宣布了公司重组的消息。佩奇将与另外一位联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)创办一家新的控股公司Alphabet(编者注:中文直译为字母表),两人分别出任CEO与总裁职位。 据悉,Alphabet将取代谷歌在纳斯达克上市,原先的谷歌将成为Alphabet的全资子公司,谷歌原产品大管家、印度裔高管桑达尔·皮查(Sandar Pichai)将出任新谷歌的CEO。 加上现任微软CEO萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella),全球移动互联网时代两大科技巨头微软和谷歌,都已经被印度裔高管所掌控。这让人们再一次看到了印度裔高管对于硅谷乃至美国科技行业越来越大的影响力和话语权。难怪印度媒体曾不无骄傲地写道“印度向全球出产CEO”。 全球500强企业中,还有哪些企业的高管是印度裔?为什么印度裔高管备受青睐?中国高管和印度高管差在哪里? 美国500强企业中,外籍高管最多来自印度裔,中国大陆无人上榜 印度裔高管在美国500强企业中占据怎样的地位? 8月14日,《中国经济周刊》委托派思咨询(APEX RECRUITER)对美国 500 强企业印度 CEO 的现状做了分析报告。 派思咨询在研究了2015年美国500强企业CEO国籍分布后发现,75家(15%)企业的CEO为外籍或外裔身份,而425家(85%)的企业还是由美国本土CEO领导(图1)。 在这75位外裔(外籍)CEO中,人数最多的是印度裔(籍)(10位);紧随其后是英国裔(籍)CEO数量为9;加拿大裔(籍)和澳大利亚裔(籍),分别为7位和6位。其他国家的还包括巴西、土耳其、伊朗、阿根廷、南非等。值得一提的是,中国香港裔(籍)和台湾裔(籍)分别有一位CEO位列其中,但中国大陆无人上榜(图2)。 这10位印度裔(籍)高管中,有7位所在的美国公司为科技行业,再次佐证了印度对科技行业的影响力。 尽管在多数情况下,印度裔(籍)高管都不是他们所领导公司的创始人,但是,他们却都是备受尊敬的职业经理人,他们在担任这些大公司的掌门人之前,已经在一些公司担任过诸多职务,是逐步晋升的结果。此次晋升新谷歌掌门的皮查也是从2004年开始就加盟谷歌。 与此同时,美国作为全球科技公司的孵化前沿阵地,对印度裔人才的欣赏和培养也为印度裔领袖级人物的出现提供了土壤。例如,专门引进高科技人才的H1-B(外籍专业技术人员)签证中的绝大多数被印度人分享。 为什么是印度裔高管? --语言、抱团、办公室外的社交、善于领导不同意见的人 虽然印度是全球最大的软件和后端服务外包大国,在IT科技领域具有培养高端人才的优势,但单纯的技术原因还不足以解释其为何盛产跨国公司高管。 到底是什么原因让印度高管更容易受到跨国公司的青睐? 首先就是:印度人的英语水平比大多数国家的居民都要高。也许很多人会觉得非常滑稽,印度人那口音极重的英语怎么能算好? 中国与全球化智库(CCG)执行秘书长苗绿告诉《中国经济周刊》记者,尽管印式英语很难听懂,但毕竟英语也是印度的官方语言之一,许多受过良好教育的印度人不但习惯于使用英语交流,更重要的是,他们懂得用英语来思考。 世界顶级猎头公司之一的光辉国际(Korn Ferry)北京公司总经理刘家良告诉《中国经济周刊》,印度高管的语言占优势,但不是主要原因,印度高管的英语逻辑思维和表达是强项,中国高管说英文没有问题,但是要走到上层用英文做辩论的时候就会显出弱势。 “这也解释了为什么许多哈佛教授、麦肯锡的顾问,甚至商学院院长多是印度裔的原因。”刘家良说。 据公开资料查询,2010年,美国著名的哈佛商学院任命印度裔的尼廷·罗利亚(Nitin Nohria)为该学院第10任院长,也成为这个著名学府102年历史上首位非本土裔的院长;芝加哥商学院也选定印度人苏什·库马尔(Sushil Kumar) 担任新的院长;在欧洲,原籍印度的前美国西北大学凯洛格商学院名誉院长迪帕克·詹恩(DipakC.Jain)2011年也担任了欧洲工商管理学院(INSEAD)商学院院长一职。 “现在世界上研究中国的专家里,牛津大学中国中心的主任也是一位40多岁的印度教授,这不仅说明印度人写论文的能力很强,也说明其管理能力得到世界认可。”苗绿说。 其次,印度人非常“抱团”。有笑话说一家公司进了一个印度人,就会引来一群印度人。 刘家良表示,印度人互相帮助的传统非常明显,和中国的高管为了避嫌不同,印度高管真正做到了“举贤不避亲”。 “你必须适应新的地方,不管到哪儿,都得尽快建立一个圈子。”联合利华公司前任印度裔CEO文迪·邦加(Manvinder Banga)说。而他同为印度裔的弟弟则是万事达卡的现任CEO安杰·邦加(Ajaypal Banga)。 派思咨询CEO李晨告诉《中国经济周刊》记者,印度人在相互之间的朋友推荐方面做得一流。他们乐此不疲地把自己的亲戚、朋友,之前的同事,甚至不认识的人,只要是印度人,都努力介绍到自己所在的公司里,形成了非常强的一个“印度圈”,好的职位和资源坚决第一时间介绍给印度人。 “印度人的自我圈子文化在美国硅谷中已经成为了一个极其显著和特殊的现象。在英特尔公司的餐厅内,大片的印度人甚是热闹。”李晨说。 除此之外,刘家良表示,印度高管除了埋头苦干之外,还非常注重办公室以外的社交活动来获得老板的信任。印度高管们对有助于提升自己职业生涯的“非正式场合”的活动,如陪老板喝咖啡、吃饭等方面都会处处留心。而且他们在对自己职业生涯向上走的决心方面比中国高管更加强烈。 刘家良用了“Desperate”(绝望)这个词来形容印度高管在海外的发展动力,与印度高管的“孤注一掷、破釜沉舟”相比,因为近年来中国经济的高速发展,中国高管会有干不好还可以回国发展的备选,所以往往不会表现出与印度高管相当的升职决心。 最后,刘家良表示印度高管最为重要的特质在于善于领导和管理不同政见的人。因为印度高管从小生活在多民族国家,从小就擅长辩论,擅长处理与自己意见不同人的争论。而中国本土高管大多成长于比较单一的社会环境中,更注重的是对上级的服从,对持不同意见的人很难接受。 “也许印度高管的实干能力没有中国人强,但是他们更热衷于表现自己的观点,同时也更善于接纳不同意见的人,这都是跨国企业CEO所需要的特质。”刘家良说。 苗绿表示,中国的文化体系里包括“枪打出头鸟”、“掌握一门技能”等都从一定程度上束缚了人们的思维。 刘家良也表示中国的教育更加擅长培养一个个“精致的个体”而非接受“异己”领导全局的战略家。 苗绿说,目前中国也已经开始意识到应该在国际组织和跨国公司中培养自己的人,输送华人,这也是提升中国软实力,更多地参与国际规则制定的“隐形战略”。 文章选自《中国经济周刊》,记者:张璐晶

2015年8月26日 -

【解放日报】向以色列学什么

文/中国与全球化智库(CCG)主任王辉耀 从某种角度来说,以色列是世界上最小的超级大国。说它小,是因为它的国土面积仅2.2万平方公里,其中三分之二的面积还被沙漠覆盖,人口仅800多万;说它是超级大国,是因为以色列在自然资源匮乏、地缘政治紧张的局势下,创造了长期高速的经济发展,跃身发达国家之列。 以色列最引人注目的是高科技创业。在以色列,平均每1万名雇员中有140位科技人员或工程师;平均每1844个以色列人中有一位是创业者;以色列在纳斯达克上市的企业数目超过欧洲所有公司的总和。它被称为“世界创业工场”,当之无愧。 一个弹丸之地,何以在建国后的60多年里,创造出这样的奇迹? 2013年,带着这个问题,我到以色列做实地考察,遇到本书作者之一的犹太人顾克文先生。顾克文向我介绍,他与另一位犹太人学者丹尼尔·罗雅区教授正在研究以色列的创业模式,并将此成果汇总出版了法文版图书。我对此很感兴趣,并参与到他们的后续研究中。2014年,我将此成果介绍到中国,出版了中文版图书《以色列谷:科技之盾炼就创新的国度》。 中文版《以色列谷》用数据,以调查、访谈的形式呈现案例,为读者揭开以色列创业模式的层层神秘面纱。尤其值得一提的是,本书还以对比的手法分析了中以两国的发展现状,归纳了中以两国发展的十大异同。这为未来中以战略合作发展打下了扎实的研究基础。 一、以色列成功的秘密到底是什么? 第一,历史塑造了以色列人努力开拓、打破常规的创造精神。历史为以色列人遗留的是如影相随的危机感和夹缝中求生的强烈意识,危机感催生的创新力,成就了以色列今天的崛起。当以色列人意识到他们所在的是一片贫瘠缺水的土地时,他们机智地将目光转向了科技与创新。 第二,以色列拥有四大研发“神器”。即具有科学精神的优秀大学、独一无二的人力资源、学术界与工业界的紧密联系、军事技术的民用化。这些元素使得以色列吸引了众多世界知名企业来此设立研发中心。 第三,“六芒星之盾”构建了以色列高科技创业的成功模式。即国防军的科技之盾、人力之盾、信息之盾、创业之盾、新型企业孵化之盾和对未来预测之盾。这些元素组合在一起就是以色列的科技之盾。 高科技是促进以色列整体经济快速发展的驱动力。同时我也想说,教育、应用研究、创新、创业精神、风险投资和资本市场化等组成了以色列创新的DNA 序列。这就是以色列独特“魔力”的秘密所在。 当然,以色列在世界上的发展不是独奏,而是寻求合奏。理想的跨国合作是建立在资源互补的基础上,不断创造出附加价值,以实现共赢。 二、中以两国合作具体包括以下几个方面: 第一,中国市场携手以色列高端技术。拥有13亿人口的中国市场和拥有高尖端技术的以色列,通过合作、资源共享,可实现以色列高端技术在中国的落地推广。这既可帮助以色列实现技术市场化,又可提升中国的科技水平,何乐而不为? 第二,中国产业化能力嫁接以色列高端技术。中国迫切需要产业升级与转型,以色列可以通过其尖端技术资源,推动中国的工业转型升级。与此同时,以色列的技术可以在中国实现产品化,并推广到国际市场。 第三,中国技术插上以色列资金的翅膀。中国在“大众创业、万众创新”热潮中,出现了大批创新创业者,但资金的缺乏,影响了创业者的积极性。以色列的风险投资起步早,市场化运作成熟,建立中国技术与以色列资本的对接平台,可为中国技术注入资金活力,并实现共赢。 第四,在中国建立犹太人创业园区,欢迎世界各地的犹太人来中国创业,以此创造出更多的中以合作机会。 我认为,中国和以色列具备完美的互补特性,可以实现“1+1>2”的效果。 三、合作中,我们应向以色列学什么? 一是鼓励自下而上的创新创业模式。近年来,我国虽然出现了创新创业高潮,但规模与以色列不可同日而语,且在意识上对失败的宽容度不高。创业也多集中在像北京中关村、上海创业园区等政府引导的创新高地中。 二是重视移民工作,推动高层次人才回流。我国的“绿卡”门槛较高,缺少凭借资本和技能移民中国的经济移民制度,使得高层次人才流动受限。这导致我国不能很好地吸引海外华人华侨,特别是分散在海外的400万华人华侨专业人士。中国大学中的教授多为本土人才,而在以色列大学中,教授百分百都是“海归”,师资力量处于世界领先地位。我国应学习以色列的人才发展战略,吸引海外高技术华人人才归来。 三是规范风险投资市场,鼓励民间资本市场化发展。早在1993年,以色列政府就出资1亿美元设立了Yozma基金。该项目的成功,激励了更多的民间风险投资基金创立运营,帮助快速成长的高科技企业实现股权融资等。之后政府基金逐渐退出财政扶持。而我国风险投资市场刚刚起步,尚未成熟,仍处于政府引导阶段。 当下,我国正在努力寻找适合自己的发展道路与方向。以色列是我国“一带一路”沿线国家的重要合作国之一,与我国具有高度的互补优势,相信两国携手定能碰撞出新机遇。 本文内容摘自《以色列谷:科技之盾炼就创新的国度》,(作者:以色列-顾克文 丹尼尔.罗雅区,中国-王辉耀。机械工业出版社2015年1月),发表于《解放日报》,08月21日

2015年8月25日 -

【中国经济导报】“海归”创业:除了互联网还应做什么

"海归"最大的优势是思想开阔,"海归"见的事情,见的世面相对更多。 海外留学人员回国创业有何优势?怎样做才能尽快融入中国社会?为了探讨这些问题,由欧美同学会·中国留学人员联谊会主办,中国与全球化智库(CCG)承办的第十届中国留学人员创新创业论坛暨欧美同学会北京论坛8月16日举行。 相关专家表示,“海归”创业与过去形势大不相同,应该充分发挥创业培训教育等比较优势,同时更加本土化,这样才能紧跟中国经济发展的步伐。 “海归”创业更趋多元化 信中利资本集团董事长汪潮涌是一名“老海归”,他对中国经济导报记者表示,“海归”创业要依托中国改革开放、产业升级、技术进步、创新创业的宏观环境。16年前中国兴起第一批“海归”回国创业大潮,主要集中在互联网领域,但在金融服务方面遇到很大困难,于是他创立信中利资本帮助“海归”解决创业资金问题。 谈到“海归”创业的现状,汪潮涌表示,“海归”创业的最新趋势和16年前相比有很大不同。 首先,从前的创业主要集中在互联网模式的本土化移植,这促生了中国互联网创业第一批浪潮,其成就在于使中国成为全球互联网行业最大的市场,占据了全球互联网最有价值上市公司的半壁江山。而今天的“海归”创业在各个行业都有非常好的团队和模式,创业者越来越资深,带来了更多的资源、产品和市场。 其次,“海归”创业来源越来越多元化,不仅限于硅谷,而是遍布北欧,德国、法国、英国乃至韩国,他们带来环保、医疗器械、生命科学、时尚设计、工业设计、工业4.0等不同领域的技术和经验。 汪涌潮将未来投资者偏爱的领域归纳为“三高”和“三新”。“三高”,即高科技、高端制作、高品质的服务和消费。“三新”,即无人机、生命企业和环保。 创业培训可以发挥“海归”的比较优势 从海外归来的留学生们,具有怎样的比较优势,又如何发挥这种比较优势呢? “海归”最大的优势是思想开阔,比任何一个单个经济体的人,见的事情、见的世面相对更多。北京大学光华管理学院副院长金李对中国经济导报记者表示,有一些思想在一个经济体里面,到另外一个体系就不一定适用,所以需要知道在这儿不能做,但是在别的地方是可以做的,可以用其他的方式做。中国人到海外去实际上是得到关键的交流和碰撞。在国外的时候会发现前面的一些想法,觉得对的事一下子被颠倒和改变,经过一段时间发现实际上是另外一种思维方式,需要思维方式进行不断碰撞。 从万科副总裁,到优客工场创始人,毛大庆走出了自己的创业路,他表示,现在围绕创业有关的教育培训在美国发展非常好,这也是创业。这些教育者需要对社会规律、现代科技、未来互联网+等具有前瞻性。作为在海外成长发展的“海归”,他们掌握的技能领先国内,可以投身创业培训教育。他表示,优客工场在准备自己的商学院,专注于对创业团队进行培训,下半年也将推出中国“海归”创业驿站的项目。 国内创业方兴未艾,不过问题依然很多,其中十分重要的一点是创业恐惧,毛大庆认为主要来自两个方面:一是社会。今天中国从宣传、舆论上过度把创业时髦化、热门化甚至妖魔化,这都是对创业极大的损害。应该让创业平和一点,对创业者包容一点。二是创业者自身的问题。创业者把自己时髦话、英雄化。毛大庆表示,全世界创业的成功率是5%,你很有可能是95%。把创业当作生活方式,当作人生追求,创业才会更有希望。 “海归”创业也要本土化 “海归”创业有自身优势,不过不够本土化、接地气也是经常被诟病的问题,那么“海归”创业如何能更好地融入中国社会呢? “海归”不应对体制内人才竞争力产生较差的误解,前中国移动研究院院长、深圳前海达闼科技有限公司CEO黄晓庆对中国经济导报记者表示,中央企业人才辈出,很多优秀的大学毕业生将央企、国企的研究机构视为求职首选,他们在各自行业里的工作非常有效,也非常有执行力。 黄晓庆表示,国际化是“海归”创业的重要优势,他们不仅能学习国外经验,还能引进海外人才。由于深入各国人才的故乡,在国外“挖人”更加方便。此外,黄晓庆提醒“海归”创业者,创业一定要统和本土人才的力量。在今天的中国,本土人才往往比“海归”更有能力,比如在市场和公关方面,他们表现出更高的水平。因此黄晓庆建议,创业公司的核心管理团队应关注“海归”和本土人才的配比,最好各占一半。 对于“海归”回国发展的注意事项,黄晓庆对中国经济导报记者表示,“海归”回国创业和工作一定要和政府保持深度的、强链接的友好沟通。黄晓庆认为,国内工作也许会遇到很多复杂的流程,甚至在立项、资源以及利益分配上不能尽如人意,但创业者绝对不要放弃努力。以中国移动为例,它既有中央企业的优势资源和政府支持,也和产业发展保持紧密联系,这种大型企业的研究机构对很多“海归”创业创新人才来说也是比较好的合作伙伴。 为推动“海归”创业创新,汪潮涌建议,政府应打破“海归”人才创业和工作的制度壁垒与障碍。政府可以对“海归”人才分类界定,对拥有海外国籍的人才、在国外拥有长期居留权的人才以及有“海归”关系的人才,分别制定相应的政策,让更多的“海归”低门槛进入公共领域和政府工作。特别是科研经费体制、报销体制对“海归”进入大学科研机构、国家型机构工作造成困扰,这些方面亟待改革。 文章选自《中国经济导报》B1版,2015年8月19日

2015年8月25日