-

【China Daily】Private firms taking the lead in ODI

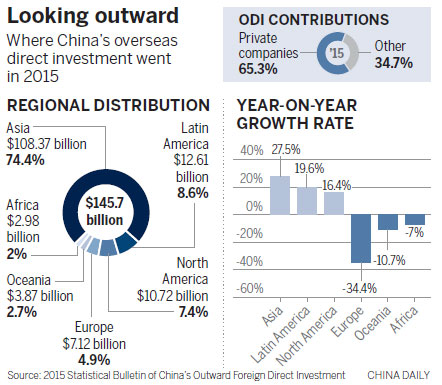

Companies surpass SOEs for first time by contributing 65.3% to outbound investmentPrivate companies have for the first time overtaken Chinese state-owned enterprises in terms of outbound direct investment, according to government report.They lead in both the amount invested and the number of mergers and acquisitions overseas.The change comes after ODI surpassed foreign direct investment last year, also a new phenomenon. Private companies account for 65.3 percent of total ODI, which was $145.7 billion by the end of last year, says the 2015 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment, released on Sept 22.Meanwhile, ODI surged by more than 18 percent last year, exceeding the $135.6 billion in FDI, according to the report jointly issued by the Ministry of Commerce, the National Bureau of Statistics and the State Administration of Foreign Exchange."Private companies have really become an important force in driving the growth of outbound investment," says Zhang Xiangchen, the Commerce Ministry’s deputy international trade representative. Private deals accounted for 75.6 percent of all overseas acquisitions, he adds.Large, privately owned enterprises are on an overseas shopping spree to either upgrade their technology or diversify their businesses. One frequent shopper, Chinese aviation and shipping conglomerate HNA Group, bought total foreign assets worth at least $17 billion in 2015. This year, the company advanced its global expansion with acquisitions that included paying $114 million for a 13 percent stake in airline company Virgin Australia Holdings.Even though SOEs still have a competitive edge over their private peers in highly regulated industries such as electricity, energy and mining, it has not dimmed the enthusiasm of private companies for overseas growth.Wang Huiyao, director of the Center for China and Globalization (CCG) in Beijing, says private companies tend to be flexible and can respond quickly to changing environments overseas."The private sector contributes more to ODI because it is growing," he says. "The national anti-corruption campaign has also slowed the state sector’s process of going global, because those enterprises have to adjust their strategies due to the introduction of new executives and leaders."As Chinese companies spend more overseas, the government is taking measures to ensure the security of assets and the growing number of Chinese working abroad, which already stands at 1 million, says Zhang of the Commerce Ministry."We’re producing guides to foreign investment as well as risk assessment reports every year to assist Chinese investment in guarding against risks. We’re also encouraging Chinese investors to bolster their risk management abilities."(By Lyu Chang)From China Daily,2016-9-30

2016年10月10日 -

【澎湃新闻网】中企“走出去”盈利仅一成:缺国际化人才,还要有视野和胸怀

2016年,刚刚超越日本成为全球第二大对外投资国的中国资本继续逐鹿海外市场,创造了上半年对外非金融类直接投资5802.8亿元人民币(约888.6亿美元)的数字,直追2015年全年对外直接投资1456.7亿美元的纪录。 然而,令人遗憾的是,“走出去”企业中仅有13%盈利的数据却反映了其中大多数项目面临的挑战。 根据国资委研究中心、商务部研究院近期发布的报告,中国“走出去”企业中,仅有13%的企业盈利可观,有24%的企业处于持平和亏损状态。另一方面,中企海外并购有效率仅有30%,加权跨境跨文化整合因素,只有不到20%的海外并购能够真正成功。 “我们常常以为走出去会比较顺利,实际上很难,”新加坡国立大学东亚研究所所长、中国与全球化智库学术专家委员会主任郑永年在9月23至24日召开的“全球化企业发展中国(宁波)论坛”上对澎湃新闻记者表示,“正如马克斯、列宁所说,资本的走出去非常暴力,但中国不搞新殖民主义和帝国主义。”这与西方走殖民主义和帝国主义的道路,用坚船利炮敲开了其他国家的大门不同,“因此,从某些方面来说,这是中国不得不交的学费。”郑永年补充道。缺乏走出去过程中的国际化人才 前期调研不足、缺乏可行性论证、缺少对当地国情的了解,难以融入当地文化……长期以来,这些因素已成为人们谈及中企走出去失败案例时常常提起的原因。但关键原因还在于人才的缺失。 “国际化人才的缺乏是中国企业全球化的一个重要的挑战。国际化的人才必须要有开阔的国际视野和博大的胸怀,”CCG主席、原外经贸部副部长、原博鳌亚洲论坛秘书长龙永图在全球化企业发展中国(宁波)论坛上指出。“ 我们一些企业和一些干部始终没有很开阔的视野和胸怀。” 在谈及国有企业人才招聘的问题时,罗兰贝格管理咨询有限公司全球高级合伙人刘文波对澎湃新闻指出,“中国企业在进入拉丁美洲、南欧、西欧市场时,主要是选派具有语言优势、有驻外意愿和在特定产品和服务领域是专家的人员。” “不过近两年,中国企业在走出去的时候已经会聘用一些国际性的人才,包括一些在海外工作多年的华裔,但中国管理者的理念和西方大有不同……西方非常注重工会的作用,而中国企业的工会未必能发挥同样的作用。”刘文波补充道,“体制文化的不同,是中国企业这两年走出去时面临的最大问题。” “国营企业的挑战是,在管理中更多的用了行政命令,缺少了经济规律,而民营企业更为灵活,就算不成功,也能吸取教训。” 中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员王志乐进一步说道。以包容心态吸引跨国人才 “实际上,中国要更加包容,在这个方面,加大吸引跨国人才来中国央企是非常必要的。”CCG主任、国务院参事、欧美同学会副会长王辉耀也对澎湃新闻记者发出同样的感慨。 “未来能否打造命运共同体的关键就是国际化的人才。”王辉耀指出,“在中国成为全球第二大对外投资大国时,我们的国际人才、国际人口比例壁垒的消除,才是中国软实力面临的问题。”按照联合国和有关人口普查的统计,中国的国际人口比例只有0.04%,而发展中国家的平均比例是1.6%,发达国家是10%以上。 “但有时,我们太理想了,社会利益是多元的,构建命运共同体是理想,但还需从找到共同利益,如果你要牺牲别人的利益,来建设自己的利益,这样的命运共同体可能比较难建立起来。”郑永年对澎湃新闻指出,“我们的目标没问题,但是建立的方法有问题。” 日前,澳大利亚政府在最后一刻以国家安全为由否决了两家中国企业对“澳大利亚电网”的投资申请。英国政府也一度“暂停”原已开工的欣克利角C核电项目。 今年早些时候,复星集团低调地与西班牙著名火腿及酒类制造商Osborne集团“和平分手”,将2014年7月购进的20%股份重新卖回给对方。 “中国企业应该雇佣当地人员作为企业高层,因为他们更了解当地市场,正如很多欧美企业在华雇佣中国人作为企业高层一样。”北京麦健陆顾问有限公司董事长兼首席执行官、道琼斯公司中国业务前首席执行官麦健陆(James Mcgregor)对澎湃新闻表示。 “我建议中国投资者在投资时,还可以和其他国家的企业合资,比如在西班牙同西班牙的本土企业、拉丁美洲和欧洲的企业合资,他们在西班牙有很多经验。”西班牙驻上海经济商务领事方少龙(Alfonso Noriega Gomez)对澎湃新闻表示。 “除了当地企业,至少还能和华侨企业进行合作,不然很多(项目)都不会卖。”正大集团正大企业总经理滕维方在接受澎湃新闻采访时补充道。文章选自澎湃新闻网,2016年9月27日

2016年10月9日 -

【 财新网】中企走出去挑战众多

【财新网】(记者 王力为)中国企业“走出去”目前面临互惠实践、环保观念、合规竞争、收购溢价等一系列挑战。这是9月24日由中国与全球化智库(CCG)与宁波市人民政府主办的“2016全球化企业发展中国论坛”上,多位研究和业界人士为当前“走出去”做出的诊断。 商务部国际贸易经济合作研究院研究员王志乐表示,中国企业在走出去时面临一个问题,国外很多地方把中国看成新殖民主义者。商务部2015年对外投资报告提到,2015年中国从数据上来看实现了从过去的净投资输入国到净投资输出国的转变。但是令人遗撼的是,国内很多人的思维还是停留在投资输入国思维。“要想达到我们的企业走出去,外国的准入限制减少,能享受国民待遇,就得先给人家进来的企业放宽准入,给他国民待遇。” 新加坡国立大学教授郑永年表示,中国企业走出去不喜欢戴“绿帽子”,意指缺乏环保意识。不久前中国在缅甸的水利项目虽然获得前总统批准,但新总统一上任就叫停,原因就是不够环保。“一带一路国家的环保意识并不低,中国如果低估风险,光考虑去产能,要付出很沉重的代价。”郑永年说。 就产能合作,王志乐表示,“政府最早提出来的口号是过剩产能走出去,后来改成优势产能走出去,但本质没变。中国不应该光想赚钱,还要承担社会责任、全球责任,国内企业这个意识并不强。”他强调,当前全球竞争已从过去野蛮、不讲责任的竞争,上升到诚信、合规竞争。美国的反海外腐败法目前已经处罚了100多家企业,其中就有30多家中国企业涉案。 针对最近大批中国企业海外收购存在的溢价问题,美国德杰律师事务所管理合伙人陶景洲表示,主要原因在审批。例如几年前对欧洲一家直升机公司,中国收购者报价1亿欧元,日本收购者报价7000万欧元,最终日本企业达成交易,原因就在于一旦中国监管机构不批准,多高的价格都没用。此外,由于审批的存在还造成了时间溢价。例如不同时间窗口对被收购企业的估值有变化,因此被收购者希望尽快达成交易,考虑审批时间,中国企业的收购必然产生较高的溢价。“应考虑取消政府审批,防止投资溢价的产生。”陶景洲说。 在收购溢价方面,商务部研究院前院长霍建国也表示,“每一个项目在操作时不仅仅是中外几家企业竞争,中方往往就会出现多家企业参与竞争的情况,这会将价格不断抬高。”文章选自财新网,2016年9月26日

2016年10月9日 -

【财新网】专家:房市调控还看政府下不下决心

调控手段肯定是有的,类似上海这样停止土地拍卖从经济学角度完全是南辕北辙。目前的逻辑是基本上中央政府不会出手;但地方政府肯定没有积极性将房价打下去。 【财新网】(记者 王力为)全国各大城市房市疯涨,有没有措施适当进行调控?政府会不会采取这样的措施?在9月24日由中国与全球化智库(CCG)与宁波市人民政府主办的“2016全球化企业发展中国论坛”上,多位经济学者表达了颇为一致的看法:调控办法有,关键看有没有决心。 商务部研究院前院长霍建国表示,目前治理房地产还是在根据经济的需求,“先放它一马”,先保证经济指标的实现。 很明显8月份的经济数据主要是靠房地产投资增长20%左右支撑的。他说,当前中国经济并没有见底。“此时要给它砸下去,中国经济就又开始回到下坡了。” 摩根大通大中华区首席经济学家朱海斌表示同意这样的判断。从经济学家的建议角度来说,当前中国房市价格最好跟着通胀一起走。但是地方政府可能心里都希望其以 10%到15%的速度上涨。像郑州上个月5%的涨幅,年化增速就是60%。 “有没有措施把它打下去?肯定是有的。”他说。一是资本利得税,国际上通行的税率是20%,中国并没有开征。二是放开土地供应,类似上海这样停止土地拍卖,从经济学角度来说完全是南辕北辙的,想控制房价怎么能采取控制土地供应的措施? 在控制市场流动性方面,可以采取限贷类措施,打击首付贷,或者将每个月房贷还款上限与还贷者收入水平挂钩。 但是政府现在不愿意这样做。他说,目前主要是看政府下不下这个狠心。目前的逻辑是,基本上中央政府不会出手,考虑各个城市之间的发展很不一样,现在的策略是一城一策,地方政府自己去制定政策。但是地方政府肯定没有积极性将房价打下去。 “我觉得中央政府现在肯定不会出手。”东方证券首席经济学家邵宇说。当然,在这一假设下,还是建议要把首付比例调高一点。 “其实回过头来看,国内这两年折腾了很多事,各种各样的创新谈了很多,但是保持经济温度的还是基建、房地产和汽车。”邵宇说。 在朱海滨看来,如果目前的信贷增速持续,最担心的倒不是存量,虽然这个规模也比较大。“我们最担心的是增量部分丝毫没有放缓的趋势”,债务率基本上是在以每年15个百分点的速度上升。文章选自财新网,2016年9月25日

2016年10月9日 -

【界面】区域贸易协定是全球化的推手 还是逆全球化的政治工具?

2016年6月20日,日本东京港的工人卸下集装箱。图片来源:视觉中国“我们不应该树墙,而应该搭建桥梁,我们不应该对抗,而应该合作。我们不应该在单边主义上行动,而应该在多边主义上更多实现双赢。”很多人都在问同一个问题:“为什么要全球化?对我有好处吗?”从20世纪晚期计算机和互联网兴起带来第三次工业革命算起,逆全球化和孤立主义的思潮从未像如今这样拥有市场。美国选民抱怨自由贸易和移民抢了自己的饭碗,特朗普和希拉里两位总统候选人将反贸易和孤立主义的政策提上台面。英国公投退出欧盟,给欧洲的经济政治一体化进程带来了严重的倒退和拖延。此外,中东难民以及恐怖主义袭击问题困扰欧洲,导致右翼和反移民的民粹势力获得更多支持。不到两周前,为了反对美国与欧盟之间的跨大西洋贸易与投资伙伴关系(TTIP)谈判,欧洲有10万人举行了大游行。与此同时,在全球经济增长低迷的背景下,区域贸易协议正愈发成为大国构建地缘政治联合体的工具。这种趋势给二十国集团(G20)及其他国际政经合作组织的议程出了一道难题,也在希望推动全球化进程的观察人士之间引起了很大争议。在美国奥巴马政府的牵头下,12国达成了跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。奥巴马曾多次提到,“如果我们不去制定规则,中国就会。”这反映出美国构建TPP并将中国排除在外,并不是完全出于对所谓“更高标准”贸易规则的追求。界面新闻今年早些时候报道,诺贝尔经济学奖得主、哥伦比亚大学教授斯蒂格利茨在中国发展高层论坛上表示,TPP协议基本不是关于贸易。从美国往东看,在大西洋的另一端,美国与欧盟之间正进行TTIP谈判。这一贸易协定被视为美国抛开WTO框架,加强其与欧洲的地缘政治联系的做法。但是,尽管三年来双方已经举行14轮谈判,但仍未就任何一项问题达成一致。从美国往西看,跨过太平洋,中国正筹划自己的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),同时还提出“一带一路”这样的区域战略合作计划。中国牵头组建了亚洲基础设施投资银行(AIIB),已经吸引到56个国家的参与和投资。今年8月份,加拿大表示有意申请加入亚投行,从而可能成为第一个加入的北美国家。从许多外界人士的眼中来看,中国的举动是对美国试图借TPP等协议制定规则的一种针锋相对的回应。区域贸易协定原本可以是对全球化的一种推动,但如今,它们反而引起了人们对全球贸易体制碎片化的担忧。现欧洲议会成员、前欧盟委员会副主席薇薇安·雷丁(Viviane Reding)上周在中国人民大学举办的第十届亚欧经济论坛上说, TPP、RCEP以及美国与欧洲之间的TTIP,这些贸易协定将各国摆在了相互对抗的位置,然而却又有着一个共同的目标——塑造全球贸易的形态。她表示:“这反映出全球贸易的演变——从以市场为主导,到变成彻底的外交政策工具。”雷丁说,“我们不应该树墙,而应该搭建桥梁,我们不应该对抗,而应该合作。我们不应该在单边主义上行动,而应该在多边主义上更多实现双赢。”在中国与全球化智库(CCG) 上周举办的全球化与逆全球化研讨会上,许多学者也表达了提倡合作的观点。他们暗示,目前主流舆论对RCEP与TPP构成对抗的解读是错误的,因为一些人说美国无法将TPP做好,却说中国可以将RCEP做好,这本身是伪命题,因为这两个都是区域性质的贸易协定。原商务部国际贸易经济合作研究院院长、CCG高级特约研究员霍建国说道,“如果去反对TPP,那RCEP你自己做不做?所以有些人说我们要把RCEP谈成,用RCEP来对抗TPP,这种观点我觉得在国际上很难站得住脚。因为你既然不承认TPP这个区域贸易集团的作用,否定它的话,你再搞一个同样的区域贸易集团,你应该跟它的结果是一样的。”北京大学国际关系学院教授查道炯说,“一个话题就是,(如果)美国的TPP不成事,因为它成不了事,RCEP也成不了,这里面有一个不言而喻的关系,即两个协定的谈判成员高度重叠。”中国与全球化智库主席、原外经贸部副部长龙永图表示,“如果TPP和RCEP能够在某种意义上衔接起来,形成亚太经济合作组织(APEC)去年在北京达成的亚太自由贸易协定,将是最理想的。”学者们呼吁要摆正中国在全球化中的位置,尤其是在舆论方面。针对媒体对杭州G20会议的过度渲染,龙永图在研讨会上说:“杭州G20如果就是中国的G20,那十几个国家又做什么?杭州G20是G20这么多年发展历程的一部分。我们不要抬高自己,否定其他的。就像总书记讲,我们的亚投行不是为了代替世界银行,不是代替他们,是补充他们的一部分。”他补充说,“中国的智慧能够成为全球智慧的一个组成部分,以前我们连这个资格都没有。我想一定要把自己的东西摆对,这样(媒体)写出来的东西才是令人信服的。搞‘一带一路’就是为了对付美国,对付得了吗?这66个国家都跟着你反美国,那是不可能的。”除了舆论,摆正位置还包括主动和被动加入全球化的问题。例如在2008年金融危机时有很多投资机会,外资到中国来寻找合作,但由于国有企业审批较慢,有些很好的机会被错过了。联合国工业发展组织中国投资促进办事处首席代表胡援东说:“我说,我们的时间只有两个星期,这个投资窗口就开两个星期,他说不可能。一个投资机会就没有了,已经不可能了,人家全部做完了。”从历史上看,全球化而不是区域对抗化的经济互通,给中国带来了很大好处。今年是中国加入世界贸易组织(WTO)的第15年。2001年以来,在出口与投资导向的经济模式下,中国国内生产总值(GDP)翻了6-7倍。因此,中国可以说是全球化的最大受益者。最后,学者们敦促中国在移民政策方面变得更加开放。CCG主任、国务院参事王辉耀说,“中国当了15年的国际移民组织观察员国,该组织统计的口径全球有10亿移民,7亿是国内移民。”如果把国内移民(比如农民工和许多城市白领)算在内,中国是世界上最大的移民国。今年6月末,中国正式成为国际移民组织成员国。9月份,该组织加入联合国系统。可以说 ,中国加入移民组织的时间有点仓促。王辉耀说:“申请到加入只有17天,(因为)国际移民组织马上要成立一个联合国的局。”他补充说:“货物的流动,资本的流动,最后是人的流动,我们怎么安置农民工进入到城市,很多国家有很多成熟的经验,我们可以借鉴。”文章选自界面,2016年9月27日

2016年10月9日 -

【中国青年报】白宫禁谈美中“大国角力” 或为稳定中美关系

美国《海军时报》周刊26日首次披露,白宫已禁止五角大楼高层官员提到中美关系时使用“大国角力”等倾向于将中美关系形容为处于军事竞争状态的词汇。 一些美国和中国专家认为,白宫此举旨在稳定美中关系,“大国角力”等强硬措辞不利于美中关系发展。白宫给五角大楼下密令明确禁用“大国角力” 今年2月,美国国防部长阿什顿·卡特称,“亚太地区已重回大国角力状态,中国正在崛起”。美国海军作战部长约翰·理查森在其海事战略中也将中国和俄罗斯称为“大国角力”的主要对手。 然而,4名消息人士告诉《海军时报》,白宫已出台机密文件,明确禁止五角大楼再使用“大国角力”,改用“煽动性”较弱的字眼。 美国国防部发言人彼得·库克拒绝对此事发表评论,表示国防部一般不对“内部政策文件或讨论、尤其是那些不完整的(文件或讨论)”发表评论。 “禁言令”报道也惊动了国会山。在近日一次参议院军事委员会听证会上,阿肯色州共和党参议员汤姆·科顿向防长卡特和参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德发问:“我们现在是否在与中国进行大国角力?”他得到的都是肯定回答,卡特还不忘加上一句“绝对正确”。主流专家支持白宫禁令认为该词简化中美关系 《海军时报》是一份面向美国海军及其亲属的周刊。这家媒体分析说,这种情况显示,处理对华问题时,白宫与五角大楼想要采取的措施不尽相同。卡特一直将中国和俄罗斯视为“高端敌人”,“大国角力”被国防部用作发展先进武器理由。但五角大楼这种对抗性语言时常让白宫头疼,因为后者追求的目标往往超越安全范畴。 美国政府部分官员和专家认为,这一词汇不太准确地将美国与中国置于相互碰撞的轨道上,复杂的美中关系被“大国角力”一词过分简化了。 美国政府一名不愿公开身份的高级官员接受电话采访时表示,白宫对于美中间的“分歧与竞争”了然于胸,但“总是尽最大可能谈论合作”。 美国战略与国际研究中心中国力量研究项目主管葛来仪和布鲁金斯学会的迈克尔·奥汉伦等主流专家也对白宫方面发出的禁令表示支持。白宫尽力避免中美冲突白宫尽力避免中美冲突 中国与全球化智库(CCG)研究员储殷认为,“大国角力”一词的确不应使用,双方应有意识管控分歧,避免紧张关系升温。 储殷还认为,白宫此举一方面可被视为释放善意,另一方面也能看出贝拉克·奥巴马政府在尽力避免和管控冲突。 中国现代国际关系研究院美国所所长达巍说,白宫与五角大楼的对华政策一直有分歧。白宫一直从全面战略高度看待美中关系,而美国国防部出于安全利益等考虑,对华强硬态度明显,特别是卡特上台后,常因对华政策与白宫产生矛盾。白宫对美军方在南海的高调表现等频频施压,导致五角大楼不满。 达巍说,这次《海军时报》曝光内部禁令,很可能是美国军方故意向媒体放出消息。这是军方惯用手法,通过诉诸媒体,促使美国整体舆论反过来对白宫施压。 达巍认为,对于中美关系,站在不同角度自然会有不同看法,但一般而言,中美关系应从整体看、从全局看。两国领导人也一直强调要从历史角度、战略高度超越分歧来看待中美关系。一个国家的对外交往应保证总体发声、协调一致,五角大楼的这种做法无疑不利于中美关系整体发展。 中国国防大学战略研究室教授韩旭东认为,中美两国都是在亚太地区发挥主要作用的大国,双方一直在探索如何发展两国关系。五角大楼作为国防军队最高机关,试图通过军事实力与中国较量。但是,并非所有问题都能用武力解决、并非所有国家利益都能依靠武力取得。 韩旭东指出,前一段时间双方在南海的你来我往让白宫意识到,未来继续采取军事手段向中国施压有可能引发新的矛盾与冲突。 文/海洋(新华社特稿)文章选自《中国青年报》,2016年9月29日

2016年10月9日 -

张燕生:全球化处在“退潮期”,风险大于机遇!

专家简介张燕生,国家发改委学术委员会秘书长,中国与全球化智库(CCG)专家委员会专家。从我们的研究来讲,一个基本的看法就是全球化到了下半场,风险有可能显著大于我们过去所享有的机遇。对于全球化,我们中国人有两句话:一句话是把它看做重大机遇。因为在世界历史上,凡是全球化都是世界经济增长的快车道,凡是搭上这班快车道的国家都能够获得快速的增长,这是全球化的一个特性。全球化还有一个特性:凡是全球化时期,都是货币危机、银行危机、金融危机和经济危机高频率发生的时期。我们可以看到,这次的全球化有三个阶段。第一个阶段:1990-2001年,它是全球化的上升期。在这个阶段,全球人均GDP的增长率是2.7%。第二个阶段:2002-2008年,我称为全球非理性繁荣的时期,这个时期全球人均GDP的增长是8.8%。第三个阶段,也就是2009-2015年,全球化进入了第三个时期。因为这个时期全球人均GDP的增长只有1.1%,它明显地代表着全球化的退潮。可以说,我们可以把它称为全球化到了一个十字路口。全球化是往前走还是全球化往回走?在这里我把它定义为全球化的退潮期。现在对全球化有两股力量,一股力量是往前推,一股力量是往回拉,从这个角度来讲,全球化的问题主要是开放、市场化驱动、创新驱动造就了一个相互依存的地球村。但是这个地球村缺少一个合理有效的全球治理体系,就是战后的全球治理体系已经不能够适应当前全球化发展的需要。另外一个方面,全球系统性风险缺少有效的宏观调控机制,而且全球化的风险缺少有效的全球对冲的制度安排。所以在这种情况下,过去这么多年的全球化带来了一系列问题:自1990年以来,“创新”被遗忘了,“公平”被遗忘了,“生态”被遗忘了。因此,才会出现这次G20峰会上,习总书记提到的世界的基尼系数已经达到了0.7,超过了公认的临界线。从这个角度来讲,全球化进入到一个风险显著上升的时期,对我们出口信用保险公司就会面临着一个挑战:走出去的往往是到那些全球跨国公司竞争最薄弱,同时政治风险、经济风险、市场风险、经营风险显著比较高的时期,因此,怎么能够在新形势下管控好出口信用管理风险,这个对我们来讲是一个新的挑战、新的形势、新的情况。第二个问题,IMF最新的预测,今年的全球增长3.1%。3.1%是什么概念?低于2002-2008年的4.5%,低于1990年以来的3.7%。我们会发现,这一轮的复苏,八年了,是世界历史上复苏最缓慢的一次。为什么?它未来是会走向持续的复苏和繁荣,还是有可能会带来一些我们可能预想不到的风险? IMF今年的预测报告提出了一个重要的判断:全球经济面临着广泛停滞的风险。美国的前财长、前哈佛大学校长萨莫斯先生提出的是,全球经济面临着长期停滞的风险,无论是范围广泛停滞还是时间长期停滞,也就意味着世界经济长期的发展,在可以遇见的时期内其不确定性是上升的,风险是上升的。刚才我们讲美国是目前复苏比较好的,但是我们可以看到,一季度美国的增长率是0.8,二季度美国的增长是1.2,五月份美国的失业率是4.7,六月份美国的失业率是4.9;而算上自愿失业,美国的失业率是10%。从这个角度来讲,即使是目前结构性调整比较到位,复苏比较好的美国,其复苏进程也比我们预想的更加艰难。美国在这次全球化中的表现,用两组数据可以说明。第一,1999年以来美国的高技术制造业持续下降,美国的中高技术持续下降,而金融和房地产持续上升。第二,2000年危机爆发,美国在所有技术领域、发明专利申请的增长率呈现出20%以上的下降。为什么我刚才讲1990年以来创新被遗忘了,因为当金融能够显著盈利,当地产能够显著盈利,很多国家,很多企业不搞技术、制造和服务,因此美国最好的制造企业基本没有,这轮危机差点没有过去。巴菲特拿了30亿美金帮助他过去。所以,1990年以来,也就是全球经济所积累的长期结构性矛盾可能比我们预想的要更加深,更加难以走出去。第三个,当前的全球经济风险,今年WTO预测是2.8%,这是第五年低于全球GDP的增长。有的时候我会问自己,过去五年的贸易跑不赢GDP,未来的五年很可能也跑不过。世界历史上为什么会出现这种情况呢?在世界历史上,“去全球化”就会出现国际贸易作为拉动全球经济增长的引擎衰减;而只有在“全球化”时期,国际贸易的增长率是全球GDP增长率的1.5倍到2倍。因此,我们面临的挑战就是当美国企业回美国了,欧洲企业回欧洲了,日本企业回日本了……当越来越多的国家内向化和保护主义的时候,我们应该怎么办?刚才黄总的报告讲“一带一路”、自由贸易区战略,推进更高水平双向开放,“一带一路”到哪儿去,到全球跨国公司竞争最薄弱的地方去,而恰恰是风险最高的地方去,完成我们企业由小到大,由弱到强,由中国到世界,由游击队到正规军的脱胎换骨的转型,风险怎么办?而且我们现在走出去,面临的是怎么解决重相出轻相回,怎么解决重轻车?我们会突然发现我们是世界第一贸易大国,但是过去35年我们是靠采购做的,我们要用“一带一路”发展,用投资带动商品输出,要从代工转向自主知识产权,自主品牌,自主营销渠道。从这个角度来讲,我们会发现面临的风险不仅仅是过去35年通商的风险,更多会进入到投资所在国的风险,下一步的贸易用投资带动商品输出应该怎么做?我们马上想到日本是怎么做的。日本当年首先是贸易公司走出去,贸易公司出去干什么?就是了解别国的情况,了解这个国家的商情,了解这个国家的政情。第二个动作是投资,在当地的命脉公司投5%,要了一个董事席位,了解这个国家龙头企业的战略,整合供应链的上下游。因此我们会发现,整个这一套东西,也就是我们中国确确实实是在一个新的形势下,怎么能够走好供应链,怎么走好产供销,这里面就会有许多过去的国际贸易没有发生过的问题风险。第四个方面的问题,投资。去年的投资增长了38%,但是去年的全球投资主要是跨国并购,投向美国的资本增长了4倍,投向发达国家的资本增长了90%,而流出新兴市场和发展中国家的资本达到了7350亿美金。去年的全球投资虽然是很高速的增长,一个是低于2007年危机前的水平;第二个,我们可以看到,大量的资本开始流入发达市场,流出新兴市场。因此对新兴市场来讲就带来了他们的货币贬值,美元债务的上升和本国的结构性风险显著上升的问题。所以在这种情况下,新一轮全球经济调整所带来的系统性风险,往往会使我们过去的一些出口信用风险安排发生了新的变化,新的挑战。我们会发现外资到中国来,2005年之前是奔的农民工,2012年之前奔的是市场,2012年之后外商到中国来,奔的是高增值的服务和高增值的技术。今年上半年高增值服务的外资增长了99.6%,信息技术的服务外资增长了305%,也就是我们可以看到,中国国内的经济到了一个新的常态。但另外一个方面,确确实实目前,像BIT双边投资协定,中国的投资环境的改善等等,这些矛盾也造成了比如说美国资本的下降、日本资本的下降和台湾资本的下降。下一步应该考虑如何能够加快推动像BIT这样的一个“双刃剑”,有利于世界跨国公司来华投资的新热潮,同时也有利于中国企业走出去。我们知道,去年美国资本投资中国是37亿美元,而中国投资美国是86亿美金。怎么一个方面能够改善外商到中国投资的环境,另外一个方面,怎么能够改善中国企业走出去的投资环境。实际上对我们来讲,这两者都变得格外重要。怎么能把BIT双边投资协定变成新一轮的WTO,变成我们企业走出去的新一轮的改革运动,我觉得特别重要。另外一个方面,也就是新科技革命给我们带来的变化,对全球格局的影响。这一次科技革命,人们用各种术语描述它。今年我们见了世界经济论坛的总裁,就是施瓦布先生,他在推第四次工业革命,也就是新工业革命,有“互联网+”、大数据、工业物联网、云计算、智能化制造等等新的浪潮。另外一个方面,可以看到世界整体的劳动生产力在下降,或者是增长减速,这样一来很多朋友就批评新工业革命没有对供给侧,没有对生产与增长带来像前两次工业革命那样划时代的影响。这一次的新工业革命还有一个变化,也就是1990年的IT革命带来的工序分工,带来的综合物流革命和全球供应链的管理,带来的是全球资本到中国来怎么用农民工,在过去的几十年,我们是全球招商引资的优等生,有2.77亿农民工进入到非农产业,有1.7亿农民工进入到城市。但是我们会发现,新科技革命,新工业革命出现的是机器人可以替代农民工,在这种情况下,农民工就变得不重要了。什么重要呢?也就是刚才黄总在报告中讲的,全球缺有效需求。我们说上一次的IT革命是哪有农民工,哪有比较好的投资环境,资本就在哪儿安家;这一次哪有需求,资本就在哪儿安家。中国企业要想满足全球需求他们开始走出去,满足全球碎片化的需求、个性化的需求和本地化的需求。一旦走出去,我们现在面临的挑战就是中小企业怎么走出去,中小企业怎么适应新科技革命带来的变化。这次会议上马云先生提出了一个EWTP的概念,就是怎么能够把跨境电商变成推动新一轮全球贸易开放,尤其是对一些小额贸易、普惠贸易、绿色贸易,也就是80%过去中小企业无法参与国际贸易的能够采取更加开放的贸易投资自由化和便利化。所以这次的G20会议提出在贸易增长方面要降低贸易成本15%。从这个角度来讲,我们也会发现新科技一个方面带来挑战,一个方面带来机遇,另外一个方面,也是带来了对国际贸易规则和国际贸易的方式,包括像跨境电商的贸易带来的一些重大的影响,同样会带来更多的新风险。当80%的小额贸易,包括年轻人、妇女参与国际贸易、国际交换,他们面临的问题是他们缺订单,他们缺技术,他们缺人才,他们缺品牌,他们缺资金,他们缺转型的经验和能力。他们很难适应全球风险显著上升所带来的冲击和挑战。这些对我们出口信用保险公司来讲,我觉得都是带来了一些新的议题。最后一个问题。2016年将是危机后全球经济形势比较严峻,不确定性风险比较多的一年,同时也是中国的外贸,中国的引资,中国的投资一个新的阶段的开始。我们可以看到,加工贸易已经从2005年的55%下降到去年的35%,今年上半年到30%,过去36年的贸易方式正在退出,我们看到自主知识产权、自主品牌、自主渠道在上升,跨境电商在上升,“一带一路”的贸易在上升;我们可以看到,我们去年的外贸下降了7%,全球贸易下降13%,像四川和河南承接东部沿海地区加工贸易比较成功的省份,四川的外贸下降了27%,河南的外贸下降了30%。因此这种代工,这种加工贸易实际上是有一部分可以留下来扎根,但是由于我们的成本确实比周边贵的多,下降可能是一个不可逆转的趋势。文章选自中国保险家,仅代表专家个人观点,不代表机构立场

2016年10月9日